大臺北古地圖考釋

主頁 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 大台北古地圖

本書電子全文由翁佳音老師授權淡水維基館收錄,並同意額外附加超連結及現今地圖對照。

大台北古地圖考釋

- 書籍類別:史籍類

- 書籍作者:翁佳音

- 年 份:1998年

- 書籍價格:200元

- 銷售屬性:售完

- 書籍簡介:作者利用荷文文獻或語言的分析,對一張1654年荷蘭古地圖中的部落社址、山川地理、產業建築,作有別他人的考釋。本書的出版希望藉由台灣早期歷史的理解,可以深化、擴大台灣史整體的認識。

參考資源

大台北古地圖

電子全文

第一章 一六五四年的大臺北古地圖

目錄

- 1 大台北古地圖考釋

- 2 參考資源

- 3 大台北古地圖

- 4 電子全文

- 4.1 第一章 一六五四年的大臺北古地圖

- 4.2 第二章 基隆河流域一號至十七號地圖解讀

- 4.2.1 一、基隆河與「凱達格蘭」的名稱

- 4.2.2 二、解讀

- 4.2.2.1 1. Perranouan(?)

- 4.2.2.2 2.(36 gesorteerde)kaysteenen banck(?)

- 4.2.2.3 3. Kippa (nas)

- 4.2.2.4 4. Kimal (itsigowan)

- 4.2.2.5 5. Litts (ouc)

- 4.2.2.6 6. Cattaijo dedan

- 4.2.2.7 7. Cattaijo bona

- 4.2.2.8 8. Langeracq

- 4.2.2.9 9. Kimotsi

- 4.2.2.10 10. Marnats bos

- 4.2.2.11 11. Pourompon

- 4.2.2.12 12. Kimassouw

- 4.2.2.13 13. Sprijt van Kimassouw

- 4.2.2.14 14. Kirananna

- 4.2.2.15 15. Swavel spruijt

- 4.2.2.16 16. Ruijgen Hoeck

- 4.2.2.17 17. Ritsouquie revier

- 4.3 第三章 新店溪與大漢溪流域:一九號至三十號地圖解讀

- 4.4 第四章 淡水河口 一八、三一至四三號地圖解讀

- 4.4.1 一、前言

- 4.4.2 二、解讀

- 4.4.2.1 18.Spruijt nae Gaijsan

- 4.4.2.2 31.Jagers veldt

- 4.4.2.3 32.Touckenan

- 4.4.2.4 33.Steen Backerije

- 4.4.2.5 34.Rapan

- 4.4.2.6 35.Tapparij of balaijo dorp

- 4.4.2.7 36.'t oude bossie

- 4.4.2.8 37.Tamswijse berch

- 4.4.2.9 38.Reduijt

- 4.4.2.10 39.Cinees quartier

- 4.4.2.11 40.Sant Duijen

- 4.4.2.12 41.Kaggilach

- 4.4.2.13 42.Sinack

- 4.4.2.14 43.Sinackse Rivier

- 4.5 第五章 北部海岸:四四號至五四號解讀

- 4.5.1 一、前言

- 4.5.2 二、解讀

- 4.5.2.1 44,Eerst Hoeck

- 4.5.2.2 45,Verse Rivier

- 4.5.2.3 46,Tweede Hoeck

- 4.5.2.4 47,Cameels Hoeck

- 4.5.2.5 48,quelangs swaevel bergh en quelangs gat

- 4.5.2.6 49,Punto Diablos

- 4.5.2.7 50,Smits Coolbaij

- 4.5.2.8 51,Klaij Hoeck

- 4.5.2.9 52,Clooster

- 4.5.2.10 53,quimourije

- 4.5.2.11 54,Rammekens water plaes (?)

- 4.6 第六章 和平(社寮)島:五十五號至六十一號

- 4.7 第七章 論十三行遺址的主人:荷蘭時代的十三行番社

主頁 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 結語 |大臺北古地圖

一、第一幅臺北最詳細的古地形圖

約四十年前,南臺灣的鄉土史研究界正為鄭成功登陸地點等問題,頻頻引用荷蘭人繪製的古地圖做為己方有利證據,而鬧得不可開交之際,時在臺大圖書館任職的曹永和教授,卻另闢蹊徑,花費心力在蒐集與臺灣有關的歐洲古地圖及相關文獻,並進一步解讀地圖上的難識文字,撰成一篇〈歐洲古地圖上之臺灣〉長文,奠定了他在國內研究古地圖圈中的重要地位。該文中,他談到一六五四年荷蘭人所繪製的「淡水與其附近村社暨雞籠島略圖(Kaartje van Tamsuy en omleggende dorpen, zoo mede het eilandje Kelang)」時,謂:[1]

信哉斯言。就目前所知,現存有關臺北的古地圖,應以一六二六年前後西班牙人繪製的「雞籠港灣圖」為最早。[2]其後,荷人雖亦零星繪有北臺的港灣,但本書考釋對象的一六五四年「淡水與其附近村社暨雞籠島略圖」(見書前附圖),卻連臺北盆地的原住民聚落,以及大臺北地區的大致地形都弘觀地描繪出來。「臺北盆地出現於古地圖較詳細者當以此圖為首次」,僅這點就已值得吾人專文探討了。更何況初見此圖時,吾人不免會訝異:當時荷蘭人的足跡是否曾遍歷大臺北地區?不然,他們焉能有「較詳細」的臺北盆地地理知識?

事實上,這幅本書簡稱為「大臺北古地圖」的圖版,早在日治時代,就已由當時的臺北帝大從荷蘭海牙國家檔案館翻拍回來,村上直次郎先生在寫基隆紅毛城時,曾在文末刊載。[3]戰後,台北市文獻會的《北臺古輿圖集》與基隆的市志等,[4]都曾將本圖影印附於書中。不過,一般而言,在這些書裡,該圖大抵不脫附圖陪襯的角色,殊少作為研究上的利用。繼曹永和教授之後,七、八○年代以來,研究者雖無法直接利用荷語資料,卻開始有人利用此圖來作為研究主題相關說明之用。譬如,此圖被利用來說明「清康熙臺北大湖」形成之前的臺北盆地面貌;[5]建築研究者用此圖,推測淡水紅毛城,在以前應蓋有一金字塔狀的尖形屋頂。[6]我自己也曾利用這張圖,研究淡水河與新店溪的聚落與地名;在此同時,中村孝志將此圖的左上角文字譯成日文,並來臺發表〈十七世紀中葉的淡水、基隆、臺北〉的演說。[7]此後,這幅圖繼續被某些學者用來探討淡水河南岸的八里鄉一帶,在荷蘭時代是否住有原住民之事。[8]新進的研究者亦能善用此圖,對臺北的新莊地區展開關連性的研究。[9]總而言之,一六五四年的大臺北古地圖,在最近幾年來頗受學界重視。

另一方面,大概是八○年代中期,某家電腦公司曾經以臺灣古地圖製作月曆贈送客戶。此曆一出,深受地圖愛好者歡迎,多人索求不得。自此之後,國內似乎出現一小股的地圖熱,卡片、會議海報等,以古地圖當主題或襯底者紛紛出籠,美不勝收。國內的南天出版社也與比利時人合作,出版印工精美、圖片清晰的歐美人士所繪之古圖集,該書容或有美中不足之點,[10]卻提供收藏家與研究者不少方便之處。最近漢聲出版社又斥鉅資,延請荷蘭古地圖專家與旅荷史家鉅細靡遺地蒐集與解讀荷蘭人繪製的臺灣古地圖。[11]國內古地圖的大眾化與研究深層化,至此可謂達到空前的階段。

儘管這一幅一六五四年最詳細的大臺北古地圖,在最近幾年來頗受學界的重視,並且最近有註解文字的出版,但如果以我前言所揭櫫的本土化立場來看,尚有許多未更正的錯誤,[12]以及未深入探討的角落存在。這也是我所以選擇此圖,不惜花費篇幅重新研究的一個重要原因。

二、關於一六五四年大臺北古地圖

要深入研究一六五四年的大臺北古地圖之前,得先瞭解一下為何會有這張地圖的繪製。荷蘭人在十六世紀末與十七世紀初往海外擴張過程中,即相當重視航海圖與地圖的繪製,其成果與貢獻亦為時人與後來研究者所推崇。[13]在此背景下,荷蘭於領有臺灣前後,不斷令人繪製相關地圖一事,自屬理所當然。一六四○年代初,當荷人勢力抵達中部臺灣,四二年驅逐北臺的西班牙人後,「大員至淡水、雞籠沿途平靜」。翌年,臺南的大員城當局便命令土地丈量員史崠湖(M. Stormhoedt)繪製中北部沿途河川與村社,但他因酗酒未完成使命。[14]其間,北臺地圖的繪製似乎為淡水、雞籠地區主管(opperhoofd)的重要工作之一。大約一六四八年,或許淡水主管朴洛克厚一(Antony Plockhoy)已經進行這方面的工作,但似乎未完成,而由繼任的西門‧給爾得辜(Simon Keerdekoe)另行完工呈繳。[15]

給爾得辜等所呈繳的大臺北原圖尺寸,據檔案所登錄,為「0.41 x 0.51 el」,約為28公分 x 35公分。[16]這幅彩色圖,原來是與給爾得辜的報告放在一起,置於最後一頁,[17]保存於荷蘭聯合東印度公司的「收到信函、文件(overgekomen brieven en papieren)」檔案中。一八五六年之後,荷蘭殖民地檔案史家戴雍(J. K. J. de Jonge)等人開始整理東印度公司的檔案,當時卻不按照原檔的編排格式,而是另以各地商館單位,將檔案拆散重編。海軍官員退役的劉柏(P. A. Leupe)也按主題,如航海探險日誌、訓令等分類,將檔案所附的地圖、航海圖、設計圖等抽出放在一齊,另行編目。後來,國家檔案局將東印度公司檔案(VOC)重新整理恢復原狀,但劉柏所抽出的地圖等卻未回歸原檔,而另設一地圖部門(Kaarten afdeling 4)專門管理。[18]一六五四年大臺北古地圖,如今就保存於地圖部門中,編號為Vel. 1127。

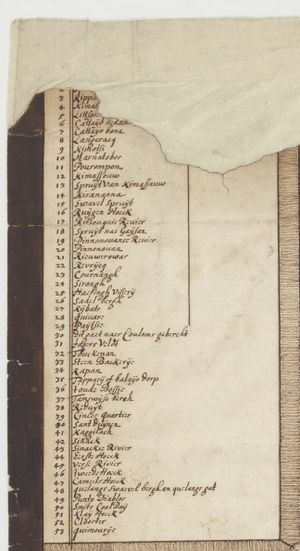

其實,今天檔案館所存藏的大臺北古地圖,並非當時所呈繳之原圖,而是巴達維亞城的製圖家聶瑟(Joan Nessel)就給爾得辜所交的原圖抄繪,原圖則下落不明。[19]可惜,這份描繪圖的副本,因年代久遠與保存不良之故,左上角的地名欄中,一至二號、五四至六一號已完全破損,三至五號部分殘缺。本書另一項重要工作與成就,就是利用該圖的報告與其他檔案資料,將這些殘缺破損部分復原。

三、淡水、雞籠區主管給爾得辜與他的報告書

如前所言,大臺北古地圖原來是附在給爾得辜的〈關於淡水河、雞籠港灣,暨公司當地現存城砦、日常航行所經番社數等情述略〉報告書[20]之後,圖文連在一起互為參照,後來才被檔案專家拆散而圖文分離。因此,我們得回頭略談有關給爾得辜個人與這篇報告的大概。

一六四二年,給爾得辜以助理身份從荷蘭渡航來巴達維亞,服務於東印度公司,四七年升任下級商務兼書記,其後到大員擔任商務。一六五○年九月,他繼朴洛克厚一擔任雞籠與淡水地區的主管,五三年,以詐欺瀆職之罪嫌,調回大員受審,五四年被送回巴達維亞城。[21]

給爾得辜在淡水擔任主管的三年多期間,似乎與同僚的關係不佳,因此而被控詐欺瀆職。他後來在巴城的報告中也反控一些人,諸如指責雞籠中尉巴爾士及其同夥阻礙他的提案;「指揮官裴德因害怕疾病染身,並未在淡水駐守」、「裴德以及前任主管范‧凱瑟耳」向福州商人敲詐,致使他們多年不敢前來雞籠貿易等等。[22]此外,另有一份一六五七年的報告,提到給爾得辜任職期間,曾不當干預過Pillien(雷裡?)番社,致使該社番人不再相信荷蘭人。[23]然而,無論如何,給爾得辜在職期間卻完成大臺北地圖的測繪,並在一六五四年被遣送回巴達維亞城時,將該圖一併攜走。

翌年年初,他把這幅圖呈交給巴城當局,並附上他在巴達維亞所寫將近三千字的報告書。報告書的大意,就如標題所示,在於略述地圖所描繪的淡水河、雞籠港灣、城砦,以及交通要道、番社等情形。除地理描述外,他也建議當局在陡峭的獅球嶺山坡上建造平緩的路階,以及從暖暖開始,沿著基隆河河岸間開鑿出一條淡水基隆之間的內陸交通之路。至於採伐木材所需人力,可藉助金包里的番人云云。

給爾得辜報告書的副本原件,現存於荷蘭海牙國立檔案館。目前國內多處機構購有海牙檔案的微卷,讀者很容易找得到。不僅如此,日治時期臺北帝大所抄錄的二十四冊《東印度公司收到信函暨文件》中,亦包括該件報告。[24]所以算起來,報告書根本談不上是新出土的稀罕文書。不過,將圖與文重新結合研究,本書倒是國內研究界的第一次。

四、有關本圖與北臺的進一步荷蘭資料

本書在考釋地圖的過程中,荷蘭方面的文獻檔案,除給爾得辜的報告之外,主要是引用《臺灣日記》。嚴格而言,如果要更深入研究,尚有〈大員城決議錄〉、臺灣長官致巴城總督的報告,以及專員(Comissari)或主管的淡水、雞籠報告等可資利用。

荷蘭佔領雞籠與淡水之後,歷任的主管中,有揚‧范‧凱瑟耳(Jan van Keijssel)、雅各‧諾耳柏(Jacob Nolbe)、安東尼‧朴洛克厚一、西門‧給爾得辜、湯馬士‧范‧伊佩倫(Thomas van Iperen)、彼得‧葉耳司飛爾(Pieter Elsvier)、彼得‧范‧密耳德特(Pieter van Mildert)、彼得‧玻恩(Pieter Boons)、尼可拉司‧盧紐士(Nicolaes Loenius),以及一六六四年荷蘭人在佔雞籠時期的約安‧德‧麥爾(Joan de Meijer)。這些人在淡水的任期或長或短,但多少留下向大員長官的報告,以及長官給他們的訓令等。

這些仍未出版的原檔資料,如果深入閱讀,往往會有意外的發現,以及關於北部更精確的敘述出現。可惜因時間的限制,本書只能利用極少部份,未能仔細閱讀的部分,只好期待他日,或有待後來者的研究了。

五、本圖的正確性問題與符號

最後,既然本書以大臺北古圖為考釋對象,讀者或許會問:這幅古地形圖的正確性到底有多高?尤其是本圖的描繪方向,並非一般所熟悉的以北方為上位,再加上淡水、基隆一帶畫得相當誇張,也許更讓人懷疑此圖是否不脫單純心智示意,或山水畫式的地圖。

其實,地圖何時變成以北為上的規格化,不得而知。[25]不過,至遲到十六、七世紀,繪圖者基於實際需要,並不一定遵守以北為上的規範,像一五八四年Ludouico Georgio的中國圖,是以西方為上位;一五九五年林施侯登(Linschoten)的Itinerario之東亞圖,則以東方為上位。[26]而如報告標題所示,本圖重點在標誌淡水與基隆河所流經的番社與地形,而且是從北部的兩個基地,即淡水城砦與雞籠城看內陸的視野來繪製與描述。因此,在「坐北望南」的現實情況下,圖上以南方為上位,係再自然不過的事了。

也就是因為當時是從淡水、雞籠兩個北部行政商業中心的角度來繪製地圖,致使本圖呈現一種類似「雙圓心」式的繪法。明乎此,我們就不會訝異淡水河河口,以及雞籠港灣繪得相當誇張。相對的,其他地方,例如三芝鄉到萬里鄉的北部海岸就被淡化、縮小得不成比例。

但這並不意味著本圖只是一種單純心智示意,或山水畫式的地圖。固然,在十六、七世紀的西歐製圖界,繪製航海圖的人員,一般而言,程度上比內陸的土地丈量員水準為高。[27]而且,從距離與比例的準確性角度衡量,幾乎無法讓現代人相信這張地形圖的正確性。可是,縱然此圖僅用羅盤等簡單工具而非經現代測量技術繪製,致使距離、比例方面顯得相當幼稚,但如本書正文逐條考訂所證明的,本圖所標誌的方位與地點,卻正確得令人難以忽視。

至於本圖符號,給爾得辜報告中提到:「此圖亦顯示田園種作、森林、山脈,以及未墾平埔情形,相當生動有趣呈現出來」。由此可見,圖中的符號,並非肆意而畫,它與歐洲的地形圖一樣,各有所指,為我們留下文字以外的豐富資料。

就如現代一位富有批判力的地圖學者所說的,「地圖激發想像力」,[28]歷史研究者就發揮一點想像力,一起進入解讀這幅大臺北古地圖所描繪的近代初期臺灣歷史世界吧。

[1] 曹永和,《臺灣早期史研究》(臺北:聯經,1979),頁348。按,該文於一九六二年,發表在《臺北文獻》第一期。其後,曹教授於八○年代中,也有這方面的文章發表。

[2] 參見:陳漢光、賴永祥編,《北臺古輿圖集》(臺北:臺北市文獻委員會,1957)。

[3] 村上直次郎,〈基隆の紅毛城址〉,《臺灣時報》(1931, 11)。

[4] 參見:陳正祥編纂,《基隆市志‧概述 》(基隆市:基隆市文獻委員會,1954)。

[5] 參見:尹章義,《新莊發展史》(臺北:新莊市公所,1980),頁8之後的插圖說明文字。

[6] 李乾朗,《淡水紅毛城》(臺北:內政部,1989),頁32-33。

[7] 翁佳音,〈舊地名考證與歷史研究──兼論臺北舊興直、海山堡的地名起源〉,《臺北文獻》直字第九十六期(臺北:臺北市文獻委員會,1991)。

[8] 翁佳音、宋錦秀記錄,〈學際對話十三行〉,《臺灣史田野研究通訊》19期(臺北:中央研究院,1991),頁12-34;並參見本書第四、七章。

[9] 陳宗仁,《從草地到街市:十八世紀新莊街的研究》(臺北:稻鄉出版社,1996)頁30-38。

[10] Christine Vertente,《先民的足跡──古地圖話臺灣滄桑史》(臺北:南天書局,1991)。令人惋惜的是,該書的編輯似未經專家統籌過目,致使文章與圖片各行其是,而且,翻譯方面幾乎可用「錯得慘不忍賭」一句來形容。姑舉一例,該書頁137竟然出現:「時間就在1893年日本人佔領巴黎之前」的翻譯句子!

[11] 冉福立(Kees Zandvliet)、江樹生,《十七世紀荷蘭人繪製的臺灣老地圖》(上)、(下)(臺北:漢聲雜誌社,1997)。

[12] 上引書中,有關一六五四年古圖的註解,雖然是參考中村孝志的研究,但有些中村先生的依據,其實有些是來自我所提供錯誤的訊息。

[13] D. F. Lach, Asia in the Making of Europe, (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1977), vol. II, book 3, pp. 464, 469-470.

[14] J. A. van der Chijs ed., Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1644-1645. (‘s Hage: M. Nijhoff, 1887), p.128-150. 本書以後簡稱「DB」;村上直次郎譯注;中村孝志校注,《バタブイア城日2》(東京:平凡社,1975)頁285、310-311。

[15] 冉福立、江樹生,《十七世紀荷蘭人繪製的臺灣老地圖》(下),頁45-46。

[16] 一阿姆斯特丹「el」=68.78 cm。

[17] VOC1206, fol.270.

[18] R. Raben eds., De Archieven van de VOC. 1602-1795. (The Hage, 1992), p.40.

[19] 冉福立、江樹生,《十七世紀荷蘭人繪製的臺灣老地圖》(下),頁46。

[20] VOC1206, fol.262-269.

[21] Blussé, L. and W. E. Milde, Ts’ao Yung-ho eds., De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan: 1629-1662. deel 3. (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1995), p.159, 401, 403 ff. 本書以後簡稱:「DZIII」。

[22] 參見本書附錄三:一六五四年古圖報告中文譯註。

[23] DZIV, VOC1222, fol.190r.

[24] 這二十四冊抄本,係1935年起,由台北帝大委託荷蘭人所抄,現存於臺大研究圖書館的洋書珍本室。本件報告在編號GW 112(第十五冊)中,抄題為「淡水雞籠誌(Beschryvingh van Tamsuy en Quelangh.)」,共十三頁。

[25] 中村拓,《鎖國前に南蠻人の作れる日本地圖》,頁333、346;堀 淳一,《地圖──「遊び」とその發想》,頁22-23。

[26] 織田武雄,《地圖の歷史──世界篇》(東京:講談社,1974),頁96。

[27] D. F. Lach, Op cit., p. 464.

[28] Denis Wood著,王志弘等譯,《地圖權力學》(臺北:時報文化,1996),頁63-64。

第二章 基隆河流域一號至十七號地圖解讀

主頁 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 結語 |大臺北古地圖

一、基隆河與「凱達格蘭」的名稱

未進入解讀本圖各號番社之前,似乎有必要先行討論:

(一)基隆河在近代初期的名稱, (二)以及與此有關的「凱達格蘭族」問題。我們所以要討論第一個問題,原因在於到目前為止,基隆河與淡水河的名稱似乎還未被正確分辨出來。有些研究者認為西班牙與荷蘭文獻中,兩河的名稱分別如下 [1] :

1. Kimázon是淡水河。 2. 基隆河又稱「毛少翁溪(Spruijt van Kimassauw)」、「里族河(Ritsouquie revier)」。

關於第一個稱呼,其實自伊能嘉矩[2]以來,就有不少人認定西班牙時代的「Kimazón(基馬遜)」河就是淡水河。然而,這種說法其實大有問題。在西班牙文獻裡,淡水河的專稱是「Tanchuy」,而「Kimazón」河的出現,見於一六三二年耶士基佛神父(Fr. J. Esquivel)的報告,其中有云:「從城砦往內陸走,河流分成兩支,其中一條名叫Quimacon(Kimazón),由此可通達此島(指雞籠島)或聖薩爾瓦多城……另一條往武𠯿灣(Pulauan)……」[3]事實上,在荷蘭資料也是如此的標誌。據此,可知「Kimazón(基馬遜)」河不包括淡水河段,遑論是指淡水河。

至於第二稱呼中的毛少翁川(Spruijt van Kimassauw),就如字面所示,它是「麻少翁溪的支流」。根據下面十三號的考訂,它專指今天的磺溪。倒是另一個名稱「里族河(Ritsouquie revier)」,是荷蘭資料中指Kimassauw河的另一名稱。有時候,不禁會讓人懷疑基隆河是否有兩段的名稱,前一河段稱「麻少翁河」,後一段則稱「里族河」。不過,就如第十二號所示,荷蘭資料中亦稱「麻少翁社位於里族河流域」,由此,我們可以結論說,基隆河在西班牙與荷蘭時代,是被叫做基馬遜(基麻少翁)河」,又稱里族河。

但隨著基隆河成為淡水與基隆的交通要道之後,到了一六五五年,荷蘭文獻也稱基隆河為「雞籠(Quelanghsche)河」了[4]。

接下來,我們不得不再費口舌事先討論第二個問題,因為此事攸關本圖北部地區的原住民名稱。如所週知,「凱達格蘭(Ketanganan)」一詞,是一八九八年之際由伊能嘉矩所提出。「今天既已約定俗成稱為凱達格蘭族,也許可以接受,但是在學術研究上我們仍然需要加以辯證」[5]。我所以要辯正的初衷,其實還不是出自學術研究的層次。我是在懷疑這樣的「約定俗成」是否值得。「凱達格蘭」四個字,不只筆畫太複雜,且有非本土化之嫌。為了讓我們再正視這個問題,我只好重披學術外衣來檢視伊能氏的「命名」經緯。

伊能氏提出這個名稱,是在他一篇探討臺北與宜蘭漢化原住民(即所謂的平埔族)遷徙來臺之後的原始地點,以及後來族群分化的文章裡。該文的結論是:這些原住民最初從海外遷到三貂角,然後分成兩派,一派遷徙到宜蘭,另一派就遷居到臺北,終而形成後來的族群分佈狀態[6]。我們先不管他的結論是否能成立,只就他提到「凱達格蘭」之處加以探討。他說臺北方面的平埔番自稱「Ketanganan」──可惜他未註明採自何社──卻又在臺北方面平埔番語已成死語的現實情況下,推測「雞籠(Keran)」可能是番語,並懷疑它可能是從「Ketanganan」族名轉變而來──族名中的「tanga」音節脫落而成「Kenan」──但該文結尾卻說這是一種想法而存疑待考![7]

伊能氏事後並沒有進一步澄清:到底北臺原住民有哪些社自稱為「凱達格蘭(Ketanganan)」,並也未繼續據實考證「Ketanganan」與「雞籠」的番語關係,可是他稍後卻將推測之辭變成定論[8]!此後,此說幾乎未經批判而輾轉相沿,進而有人主張「Ke-tagal-an(= Ketanganan)」族進入臺北平原後,族名的前後接詞「Ke-an」脫落,而成為「大加臘(大加蚋)」地名的起源[9]。

「Ketanganan」可以脫落語幹成為「雞籠」,又可以脫落前後接詞而成為「大加臘」。老實說,這樣的「學術研究」,多少有一點像在玩拆字遊戲。但話又說回來,伊能氏所調查的平埔番自稱「Ketanganan」一事,語言學家淺井惠倫在調查東北部海岸的平埔番語言時,卻說他聽到的是「Basai(馬賽)」,未聞有「凱達格蘭」之稱呼,只有體質人類學的研究者表示在基隆和平島曾聽到類似「Ketananan」的叫法。而且「馬賽」與「凱達格蘭」的名詞,以及其指涉的族群,後來卻再引起語言學與民族學(甚至是歷史學)者間的歧見,迄今仍未完全明朗[10]。由是觀之,所謂北部原住民自稱「凱達格蘭」一事,其來源竟然如此不確定。用一百年前不確定的說法來「約定俗成」,當作首都的街道名、成為鄉土史教材中的族名,我認為相當不值得。

「凱達格蘭」今後是否會更正,不是本書的訴求重點。我只是想提出,如果要一名詞用來冠稱本圖所指涉的番社族名,用「馬賽族(Basay)」比較貼切。此詞一方面是北部平埔番的自稱,並且不斷出現在西、荷與清代文獻中;另一方面也與臺灣的舊地名符合,可謂是實至名歸。

二、解讀

1. Perranouan(?)

八暖暖(?);獅球嶺、暖暖一帶

一號標於兩座畫得與鄰近山形不同的山旁,並有一條小溪溝接基隆河(見圖2-1)。可惜,左上角的標誌文字因殘破,無法得知此號的原荷蘭文是什麼。所幸給爾得辜(S. Keerdkoe)有關此圖的報告文,有云:

- ……從雞籠港灣沿著小河流到八暖暖(Perranouan)地區或山崙之路。可用艋舺航行,亦可由金包里步行,約一個半小時多可抵達。惟由於小溪流乾涸,航行不便……

- ……八暖暖是橫隔淡水與雞籠之間的障礙。上下攀登之時,有意外的陡峭山坡,許多地方路徑狹窄,土質鬆軟、滑溜,相當危險。此山大約一小時之內可攀越,抵達河邊後,便可航往淡水。

據此,可推知此號對應的標誌文字應為「Perranouan」。我按照福佬系臺灣人的地名翻譯慣習,把它譯成「八暖暖(Peh-noán-noán)」。我之所以這樣音譯,一方面是遵行我於前言所提出的本土化研究準則,一方面也要藉此展示若依本土化研究準則,我們接著就可以與後來的文獻與現在的地理銜接上。本號圖上,今獅球嶺地方繪有登山階梯以及小山路,越嶺之後,有一條小溪接基隆河。地理上不是有暖暖溪注入基隆河,「暖暖地在兩山之中,俯臨深溪」;傳統文獻不是說基隆到淡水的陸路,要越過月眉山到暖暖搭船麼?這些情況,剛好與荷蘭人所繪的地圖與報告完全符合!

我所提出本土化研究的準則,也會讓我們重新回過頭來批判目前的地名解釋。有人說:暖暖的地名起源,「原為Noannoan山番(泰雅族)的所在地」[11],或「係凱達格蘭平埔族社名『那那』之譯音」。我不知到為什麼會出現「那那社」這個名詞,清代官私文書找不到這樣的番社名,[12]這張大臺北古地圖在本號也沒有繪出番社的房子。有時候,我們不得不懷疑:這好像是研究者編造出來的番社名。

所以,從本土化的立場,既然「暖暖」不具有漢字意義,而臺北番語又呈死語的情況下,我們不妨藉助南島語系的例子來考察。稍具馬來亞(印尼)語常識的人,很快就可以發現「Perranouan」一字,其語詞結構為Per-ranou-an。Per-an是前後接詞,表示場所,語幹應為「ranouan」。此字與馬來亞字「ruang」同一語源,意即「間隔處」。似乎這樣的地名釋意,才能與報告所說的「八暖暖是橫隔淡水與雞籠之間的障礙」不謀而合。

2.(36 gesorteerde)kaysteenen banck(?)

(三十六處的)岩石(?)

本號的標誌文字也殘缺不見,但給爾得辜的報告接著又說:

- ……但未到峰仔峙之前,得經過一排三十六處的岩石。北季風之時,河水充足;但在南季風之期間,載貨的艋舺舟無法行駛渡過,有時候所費甚鉅,無利可圖。若閣下能在這些河岸間開鑿出一條通航之路,同時利用工具,砍伐開築較寬廣平坦的道路,並在陡峭的山坡上建造平緩的路階,將是一樁美事。如此,在日出與日落之間,載貨或未載貨的船隻,都可從雞籠駛進河中,開往淡水。

據此,似乎可推定本號的殘缺標誌文字應為「三十六處的岩石」。事實上,西班牙文獻也提到,從里族(Lichoco)到雞籠的路甚為麻煩,因為「處處散佈著三十六堆的亂立岩石」[13]。此圖本號所繪的地點,介於暖暖(Perranuan)到今天的汐止鎮(Kippanas)之間,這一段的基隆河自古以來即以多灘石聞名。又,我們可看到這一段有一條小溪從山中流出,注入基隆河,這條小溪或可比定為「石硿仔溪」。

3. Kippa (nas)

荷語拼音:Kipanas / Kipangas / Kypanas / Ratsecan

漢譯名稱:峰仔峙、峰紫峙、房仔嶼、峰仔嶼、楓仔嶼、房仔是、蜂子崎

一般考訂:汐止鎮鄉長、江北二里附近,後遷至鄉長厝。

本號的標誌文字雖殘缺不全,但無疑可判定原字是「Kippanas」番社,即清代文獻中的「峰仔峙社」。文獻亦云:「大浪泵至峰仔峙,港大水深(過峰仔峙不復有潮)」,此地即汐止鎮舊地名的「水返腳」,意即淡水河口的海水漲退潮之地,自一六三二年之後,是淡水通往基隆的交通要地[14]。

荷蘭人領有北臺後不久,即於一六四二年十月三日,由士兵范‧律貝克(Hans Gal van Lubecq)與番通事Alonce帶了布匹、玻璃、銅製耳環與手環等物,從雞籠──從日記可判斷他們是越山──到淡水地區的Kipangas(峰仔嶼)、Kiliessouw(里族)以及Malessekou(錫口)番社去交易民生食品,並帶回二十三隻雞、兩隻豬、一些橘子(Limoenen)、香蕉(Piessangh)、甘蔗與蕃薯(Petattes)。荷蘭士兵此行留下一個有意思的片段民族誌資料,該資料除指出這三社糧食豐富,生產白米與紅米外,也提到此三社的人吃生鹽漬魚,也殺、吃其他動物,卻不殺雞與不敢吃雞,就如回教徒不吃豬肉一樣[15]。

同年十二月,裴德中尉(T. Pedel)由淡水城砦──與上述士兵相反方向──沿基隆河招撫基隆河番社。他們一行人於八日駕艋舺舟從紅毛城出發,傍晚五點抵達里族。翌日中午再出發,傍晚抵一「緊鄰里族(即基隆)河,在山中」的「Ratsecan」社。十一日晨九點,由此社折返,中午抵達錫口(Malotserouaen)社,此後再往下到里族等社巡視招撫[16]。由裴德中尉〈招撫基隆河番社日記〉所記的里程及地形來看,「Ratsecan」社無疑就是「Kipangas(峰仔峙)」社的另一個名稱。

裴德中尉的日記裡提到,陪同前來的里族社頭目在「Ratsecan:峰仔峙」社中,與本社人表明願意歸順荷蘭人,但不希望像西班牙人統治時代那樣,凌辱他們的婦孺,燒毀他們的房舍、田園與艋舺舟[17]。據此,可知西班牙時代,其政教勢力已經達到今天的汐止鎮。

峰仔峙戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 120 (28) | 100 (28) | 105 (27) | 104 (24) | 100 (33) |

由荷蘭時代的番社戶口表來看,峰仔峙社算是中型的番社(指百人左右之社)。接下來要討論的是「Kippanas:峰仔峙社」的社址。此社於本圖被繪在基隆河的北邊,也就是說,在荷蘭時代,「峰仔峙社」的社址在基隆河北岸的山中。然而,目前定論卻說:該社原居基隆河南岸的低地,清代時漢人入墾,在南岸建立「水返腳街」後,社番被迫遷到對岸的「鄉長厝」山中;進而將「鄉長厝」地名,解釋成「往昔有鄉長住屋之地,故名」[18]。 這種目前的說法,有兩個難解的矛盾。第一是與本圖的位置及上舉荷蘭文獻產生嚴重衝突。如上所述,荷蘭時代峰仔峙社就已經在北岸山中,除非我們能證明一六五四年之後,荷蘭人或明鄭軍隊把他們趕到南岸;而到了一七○○前後的清代,漢人又把他們趕回北岸。否則,清代漢人因開墾而逼迫社番遷徙過河之說,便不能成立。我倒是寧願主張:漢人來汐止地方開發時,由於北岸的「峰仔峙」地帶已為原住民主要的活動天地,故只好就南岸大加發展而興建「水返腳街」。

另外一個難解的矛盾是:「鄉長厝(坑)」的舊地名,在日本時代就已經存在。然而,汐止鎮自古迄今未曾有「鄉」之名;兼之,在國民政府統治之前,臺灣本島的地方行政,除臺東地方以外,全臺亦未曾有「鄉」的單位。除非吾人能舉證「鄉長厝」中的「鄉長」,是臺東或中國境內的「鄉」之鄉長,在清代前後曾來汐止居住。不然,這個「鄉」恐怕有另外一種意義,不能光就文字表面解釋。

或許「鄉長厝」的「鄉長」一語,是番語或外來語的漢語音譯也說不定。我進而認為,若將荷蘭時代以來的峰仔峙社社址,比定在「鄉長厝」一帶,大致上無誤。這從舊地名的遺留,亦可得到進一步的證明。即:鄉長厝一帶,北有「叭嗹坑」、西有番仔寮、社後等地名,此正構成一個與原住民活動有關的區域。至於「Kipanas = 峰仔峙(Pang-á-sï)」的語意,仍屬難以確定。如果我們也再求助於南島語系之例,則馬來(印尼)文的「Panas」,有「熱、高溫與凶惡、危險」之意,或許可供作地名起源研究參考之用[19]。

4. Kimal (itsigowan)

荷語拼音:Kimalitsigowan / Malotsigauan / Kimalotsigauan / Malessekou / Malotserouaen

漢語名稱:麻里即吼、麻里折口、麻里折口、麻里則孝、麻里雞口、毛里即吼、貓裏錫口、毛里折口、錫口社;興雅撫徠。

一般考訂:臺北市松山區頂錫等里,後遷至汐止樟樹里。現臺北市松山區頂錫、頂松、有福、豐祿、上壽、富前、貴全等里。漢人入墾後,社人向今汐止鎮樟樹里(舊小字番子寮、樟樹灣)遷散。

本號的標誌文字也殘缺不全,但可確定是「Kimalitsigowan」,即清代文獻上的「麻里即吼社」。本社繪於基隆河南岸,與五號的「Lisiouck(里族社)」隔河相對。本社的社址,目前被比定為今天松山舊地名的「錫口(庄、街)」,並被認為原「錫口社」番,後來被漢人逼迫,而往東遷到汐止鎮的樟樹里;同時,錫口社附近的里族社、答答悠社,則由基隆河南岸遷到北岸今內湖區的新里族、北勢湖一帶。

不過,這樣的比定,與前號的「峰仔峙社」一樣,也出現了一些問題。首先是松山地區的舊地名中,(舊)里族庄中基隆河河曲之地有「番社」地名(今舊宗一帶)[20],可以當成錫口社址的候選地。其次是,如第一章所述以及各號考訂所證,本圖雖然在距離及比例上幾無準確性可言,但在方位的正確度卻相當高。在本圖中,除錫口社在基隆河南岸外,五號的里族社與六、七號的答答悠社,都在北岸。而如同前號所提出的質疑一樣,除非我們能證明北岸的這幾個社,在稍後被趕到南岸,復於短短幾年之後的清代,再被趕回北岸。不然,基隆河此段南岸的「舊里族」應為錫口社社址,反而對岸的「新里族」才是「里族」主社的故地(詳下)。至於錫口社後來遷居到汐止樟樹灣的一般說法,經細究,原來又是承襲伊能嘉矩的「調查」[21]。如同本章開頭及往後各號所證,伊能氏關於北部熟番的「結論」,錯誤之處層出不窮,使得我寧願主張松山舊宗的「番社」才是錫口社的舊址,並持此說以待後來研究者的檢證。

在荷蘭番社戶口表中,錫口社是中型的番社。令人好奇的是,本社的戶口原本由一百八十人,到了本圖繪成的年代,卻劇減為九十八人。造成原住民人口劇減的因素,有待進一步的探討。這裡,我只想提出一個觀念問題,即:荷蘭時代的戶口表是否純指單一社的戶數與人數。

麻里即吼社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 180 (52) | 180 (52) | 156 (42) | 98 (34) | 108 (33) |

從荷蘭資料中,我們常可以看到戶口表名單之外的一些社名。以本社為例,在「Kimalitsigowan社」之外,又有「Kimadaminadauw / Madomadou」之番社,其頭目名為「Tanquoy / Tachoway」,與錫口社的頭目名「Taqauy」相似,為同一拼音誤抄之例[22]。錫口社之外,緊鄰地區似有同社的小番社,在清代文獻亦可見端倪,如清同治年間(一八七○年前後)的方志,有云:

- (淡水)……港門從北而入……及其分流開派,則南通興直、海山,北通八仙埔。芳(sic. =麻)舍翁、八芝蘭林、大隆同、奇武卒、劍潭、嗒嗒攸、禮族、貓裏錫口、興雅撫徠、峰峙諸社環其間。

「興雅撫徠」即今天松山區的「興雅(heng-á)」[23],由此可見荷蘭時代的戶口表所登錄的戶口數,有時應為幾個小社的總計,不見得單指一社。若戶口表上有番社人口劇減之事,有時候似乎是小社人口未登錄在內,不應逕自結論該社真的是因病或戰亂而喪失人口。

最後,我想訂正兩個不正確的一般說法。第一,有人將「麻里即吼」拆字解釋,認為「麻里」一字乃「Malo」,或「Vari」的音譯,意即「沃野」。不過,這種說法仍然起源於日本人研究者的猜測之詞,但後來者卻把它視為定論[24]。而這種說法,很難通過學術檢驗,因為視為定論者,把「苗栗」的地名起源也視為是「Vari」一樣,都缺少語言根據。

第二,西班牙人耶士基佛神父著名的一六三二年的報告,由於在以前因翻譯不甚正確,而造成一個地名解釋上的問題。伊能嘉矩以前曾把與本號有關的一段文字譯成:「里族附近遠處開闊,近有大湖水,霖雨之期,時而河水氾濫,水深增加三、四潯,湖水益加滿溢,流巨大木材到淡水港口」[25]。此段的「大湖水」一詞,常被研究者誤解為指附近的「內湖」。我所以要訂正,一方面是「湖」字在傳統臺語語意裡,大部份是指「盆地、低窪地」,鮮少用來作「湖泊」的地名。[26]另一方面是,原西班牙文的這一段,意指里族社兩岸有低地平野,易為河流氾濫所淹沒,係指氾濫平原,並無「大湖水」之語。[27]

5. Litts (ouc)

荷語拼音:Lisiouck / Litsiongh / Litsock / Litsouck / Litsvongh / Kiliessouw

漢譯名稱:里族、里簇、禮族社

一般考訂:原社址在基隆河在基隆河西岸,現松山區新聚、舊宗二里,後遷至內湖石潭等里,現臺北市內湖區石潭、湖興、週美、五分、碧山、葫洲、內溝等里。

本號文字雖缺,但可確知是「Lisiouck:里族社」。如果讀者稍加注意,便可以發現本號圖所繪的里族番社規模,遠大於四鄰的「峰仔峙」、「錫口」與「答答悠」番社(見圖2-2),本號圖無疑要告訴我們:「里族社」是大社。

里族社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 231 (52) | 228 (52) | 140 (28) | 95 (27) | 71 (25) |

在西班牙與荷蘭文獻裡,里族社也相當特別。一六三二年,耶士基佛神父報告提到:「里族(Lichoco)有兩個村社,大部份在山中,番社的戶數大約在二、三百戶」。[28]翌年,西班牙神父以「里族(Lichoco)有足夠的土番(Indios),收服他們,意味著可牧養整個基隆河流域。要之,土番的數目遠在我們估計之上」,因而建議在此地建立另一間會堂並派兩位宣教師[29]。西班牙當局是否採行這個建議在里族建立一個小教區,暫不得其詳[30]。不過,如第三號所示:里族與峰仔峙社的番人,曾向荷蘭人抱怨西班牙人對他們的暴力統治,以及裴德中尉在峰仔峙時,有位土番向他親吻、並撫摩著自己的額頭與胸部,此種似為天主教之祈禱手勢[31],可推定天主教亦傳播到此。

荷蘭資料除指出里族一帶的番社常駕艋舺舟沿基隆河出海採捕魚、蛤、野菜之類外[32],又載有:里族番社的「王與大頭目」冰冷(Ponap / Penap),管轄有十二個番社,被土番視為「能講奇異話語的神」。[33]里族大頭目所「管轄」的十二社,從荷蘭資料來看,其範圍大致可推定從峰仔峙、錫口、上下答答悠到圭府聚一帶[34]。這個西班牙文獻說有二、三百戶的里族地區,若照荷蘭戶口資料,里族主社大約五十二戶、人口二百二、三十人。奇異的是,自一六五○年之後,里族主社的戶口有劇減的傾向,原因尚待查證。

接下來,我們要問里族社的社址在哪裡。在本圖中,里族社被繪在基隆河北岸,這與西班牙資料所言「里族……村社,大部份在山中」符合,亦即里族社的社址應在內湖一帶。一般所說的里族社社址原在基隆河南岸平原,後來遷至北岸今內湖區的靠山一帶,恐怕不能成立。至於舊地名中,為何「舊里族」會在南岸的松山區內,而在北岸內湖區的里族社址後來卻被稱為「新里族」?此中矛盾,還有待地方文史研究者深入探索與解答。

最後,也許是最要緊的是:里族地區除有位大頭目管轄附近番社,而且早與西、荷歐洲人有交涉,那麼,漢人有無可能在明鄭時代之前,就沿著交通要道的基隆河到里族地方來與本地番人交往,甚至是「開發」?上舉的西班牙耶士基佛神父,除指出里族地方是有希望宣教區之外,還提到[35]:

漢人(Sangleys)正在這個地區建立小規模的漢人住區(Parian),很快將有更多的漢人來此耕種及栽植甘蔗。他們甚至說他們樂意把剩餘的土地給日本人勞動者,而不向他們索取貢物。

據此,可知漢人遠在一六三三年就已經沿著基隆河到今天的松山一帶「開墾」了!那麼,漢人開墾有無成效?可惜,目前的資料尚殘缺而無法一窺全貌。不過,甘蔗種植之事,似乎有一定的成果。因為,大約十年之後,如上面第三號所引的資料,得知荷蘭人可在這裡交易到甘蔗。事實上,內湖與松山地區也有類似的民間傳說傳說。傳說略謂「鄭國勝」(即鄭國姓)一族抗清失敗後,從臺南經海路在淡水登陸欲選擇定居地方。後來,他們看到基隆河兩岸的內湖與松山地區之北勢湖、上下塔悠等地為適合的開拓地,先是以和平手段交涉,但番人反抗,「鄭國勝」大怒,終於「擊滅」土番而佔領其地。[36]

地方的傳說把漢人來到里族的時間,延遲至明鄭滅亡的一六八三年。不過,從上引西班牙文獻,可知漢人來此,當早於傳說所設定的年代。事實上,在稍後的荷蘭檔案亦提到:

- 一六六六年二月,曾有鄭經的使節因腳傷停留在里族,等待荷蘭人從和平島過海,沿基隆河到里族會晤談判[37]。

凡此,皆表示漢人到臺北平原中心地帶活動,甚至進行開發之事,絕對早於目前學者所主張的清康熙四○年代!

6. Cattaijo dedan

荷語拼音:Cattayo / Cattaja / Kataijo / Kataijo / Cattaye / Kaijtaijo / Catajou / Catuya / Cattia / Kattia

漢譯名稱:上搭搭攸、答答攸、答答悠、搭搭攸、答答州、搭搭優社

一般考訂:臺北市松山區永泰里舊小字為塔塔悠;金鳳里、玉鳳里舊小字為下塔悠。其原社址位置在基隆河南岸之下塔悠。漢人入墾後,遷移至基隆河北岸內湖區的北勢湖地方。

本號與次號均為「Cattaijo:答答悠社」,只是社名之後,分別加上「dedan」、「bona」。這兩社顯然與松山地區舊地名「上、下答答悠」有關係,在方向順序上,六號為上,七號為下。與前面三、五號同樣,上、下塔塔悠社都被繪在基隆河北岸,然而清代的「上、下塔塔悠庄」卻在河南岸。如果僅根據後者資料,現行的說法:漢人入墾後,塔塔悠社番遷移至河北岸內湖的北勢湖地方──因此番社名消失,漢人民庄取而代之──似乎可以成立。

但是,我認為現行的說法還是大有問題的。儘管目前有關本社的荷蘭資料,並不像前幾號那樣提供了地形的線索,僅言:「Cattia社是個非常舒適之地,緊鄰里族河,約有五十戶,與前述(里族社)一樣有不少社番,為里族社大頭目所管轄」[38]。但若從裴德中尉的基隆河招撫的路線來看,他一路上以停靠、走訪北岸番社為主;再如下一號舉證,上下塔塔悠番社的社址,仍以比定在北岸為宜。這種情況,正與第三號一樣,北岸是番社活動地,因此漢人在南岸發展,進而有相對稱的「塔塔悠庄」地名出現。

事實上,現行說法多以揣測而定論,故多經不起學術的檢驗。其中,關於本社的社名起源解釋亦然。本社社名起源,一般均認為「塔塔悠」是起源於平埔族語「荅荅悠」一詞,而「塔塔悠(tatayu)」意指婦女的頭上裝飾,「番婦頭帶沙(sic. =紗)頭箍,名荅荅悠;用白獅犬毛,作線織如帶,寬二寸餘,嵌以米珠,飲酒嫁娶時戴之」[39]。

可是,如果我們稍加閱讀被頻繁引用的清人黃叔璥之書,居然可輕易發現:「塔塔悠」一詞出自「南投、北投、倈羅、半線、柴仔坑」,以及「水裡社」的番語[40]。這些番社在今天的臺中、南投以及彰化縣市境內,是所謂的「和安雅(Hoanya)=諸羅山」,或「虎尾(Favorlang / Babuza)」族。用中部的番語,來說明北部的番社名,豈非相當突兀[41]?!更何況,黃叔璥的資料還提到包括塔塔悠番社在內的北臺熟番:「番婦無頭飾,烏布五尺蒙頭曰老鍋」[42]。即塔塔悠等社的婦人並不戴紗頭箍的頭飾,只是用黑布纏頭而已!

7. Cattaijo bona

荷語拼音:見上

漢譯名稱:下搭搭攸

一般考訂:見上

「答答悠Cattayo」到底是南島語還是外來語,以及究竟何意,尚待進一步探討,這裡不再進一步討論,我們還是回頭來比定兩社的社址。前號既然不贊同這兩社位於基隆河的南岸,除了荷蘭間接文獻[43]與本圖的證據外,主要是北岸內湖區的北勢湖一帶,有「番仔陂」、「兪頭」的舊地名。如果我們稍微注意一下,六號圖上的番社中間繪有一條「小溝」,復參照清代方志,本地一帶的「番仔井圳」、「水兪頭圳」為業戶「潘宗勝」、「番業戶」所開鑿[44]。由此,殆可證明六號的上塔悠社有前後一貫之處,其社址,比定成今內湖的北勢湖一帶,可謂是相當安全之論。

至於下塔悠社,固然南岸的下塔悠漢人庄中,緊鄰基隆河之處有「番仔厝」的舊地名,但我以為,就如七號圖左下側之處,又繪有一間小房子,似乎意指下塔悠番社零散居住的現象,或許南岸亦有下塔悠社的「番仔厝」也說不定。下塔悠的主社,我根據圖上本社緊鄰八號的「Langeracq:長直河段,即『大直』」,而今大直一帶有「番社」地名,故推定下塔悠之社址或許應該在大直的番社。無論如何,我的推定還是有待地方文史研究者進一步的檢證。

最後,我們得討論下塔塔悠社的戶口。從裴德中尉的記錄,以及戶口表的數目,可知塔塔悠兩社是小社。但令人側目的是,一六五○年塔塔悠社的人口遽增(九號的奎府聚社亦然),相對的,里族社卻呈現劇減。這到底是上、下塔悠兩社的隱匿人口被清查出來,還是里族社的人曾因故遷到塔塔悠社來,因而出現人口遽增的現象?要之,我提出這個問題,主要在於提醒研究者:對於利用荷蘭時代的戶口表資料,還是必須考慮其他因素,不宜逕自認定其數目完全可靠,而做出有關人口學上的論述。

搭搭攸社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 59 (13) | 60 (15) | 200 (40) | 102 (26) | 171 (43) |

8. Langeracq

本號的基隆河河段被畫得相當筆直,介於奇武卒(北市大稻埕一帶)到答答攸之間。這條筆直的基隆河段,光就今天的地形來看,完全可確定係圓山到大直一帶的劍潭河段。此外,本號的文字標誌「Langeracq」為荷蘭文,「lang」意為「長」,而「racq = rak」一字的原意,據《Van Dale字典》,是指「河道,特別是指兩山之間溪河的直流部份」,所以本字可譯成「長直河段」。「劍潭」與「大直」地名的來源,與基隆河在這裡形成筆直河段有關。

關於劍潭,清代的方志常採錄民間傳說,云:「潭之畔有加冬樹,高聳障天,圍合抱。相傳:荷蘭開鑿,插劍於樹,樹忽生皮包劍於內,不可復見;號劍潭」[45]。除了荷蘭人在大直、劍潭一帶「開鑿」的文獻記載外,本地亦傳言鄭軍曾追逐荷蘭人到這裡來,落荒而逃的荷蘭人因而棄劍於潭中,此為「劍潭」地名之起源。遺憾的是,自伊能嘉矩(又是他!)以來,這些民間傳說一直被消極否定。研究者幾乎異口同聲說:或許西班牙人來過劍潭,但無證據顯示荷蘭人的足跡亦曾到此;且鄭軍與荷蘭人在劍潭衝突之事,從史實來看亦不足信。研究者推測:「劍潭」故事,只是民間人士取八卦潭與劍的吉字命名,後來人卻拘泥於「劍」字而牽強附會成上述的傳說[46]。

研究者所否定的民間傳說,卻因荷蘭檔案──如上述第五號,以及下述第十號所示──的出現與解密,而使其可能性大為增加。也就是說,在荷蘭時代,今天臺北平原的東半部,已經有漢人、荷蘭人與明鄭使節(或士兵)活動、開墾的蹤跡。有時候,學術界視為荒唐無稽的傳說,若經深入爬梳史料,或以「事出有因」的角度來分析,往往可以看出傳說背後的事實,民間傳說不應以「於史無徵」輕言廢棄。

本條考釋至此,敏感的讀者或許已嗅出:目前有關臺北平原開發的歷史認識,可能要重新檢討了。一般研究者往往認為西、荷與明鄭時代,臺北的「開發」,只限於淡水河口,乃至是唭里岸一帶;平原東半部則須待清初之後才有漢人移入、開墾。可是,就我們本章至此的討論,可發現基隆河是交通要道,除兩岸的番人已築有簡單的溝圳外,外來者進入東半部平原活動的事跡,亦已載諸文獻。這個事實,讓我們不得不懷疑目前歷史認識的可靠性。

9. Kimotsi

荷語拼音:Kimoijtsie / Kimoitsie / Kimaltsiou / Kimoutsiou / Kimoetsiouw / Kijmoutsiou / kinoitsie / kimoijtsie / kimaltsion / kinouthie / kieuwetchie / kimoitsie

漢譯名稱:奇武卒、奇武仔、圭母卒、奎府聚;圭泵社

一般考訂:北市大稻埕建成區、延平區的全部與大同區的一部分及城中區的北門里。大致在忠孝西路以北,縱貫鐵路以西,民權西路、撫順街以南,淡水河東岸間的地域。據傳今劍窗里(舊小字城隍廟口街、城隍廟前街)一帶為其社址。

本號的「Kimotsi圭母卒」,位於河的南岸,圖中亦繪出不少房舍。一般比定本社原在大稻埕,後遷至鄰近的奎府町,清咸豐九、十(一八五九─六○)年,因漳泉械鬥使得大部份社番再遷徙大直。不過,我在第七號推定下塔悠之社址或許應該在大直的番社,與一般的比定似有所抵觸,有待地方人士進一步的檢證[47]。又,如前所述,圭母卒與里族有關係,一六五○年本社的戶口突然增加五戶,不知是否為社與社之間的遷徙,待考。

奎府聚社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 73 (?) | 72 (18) | 102 (23) | 118 (24) | 93 (20) |

本號附近特別要得注意的地方,在於本社到二十一、二十二號「了阿八里」、「雷裡」社的未墾平埔之間,繪有一條狀似小溪的水道。另外,本社上方通過第四號錫口,經二十六號的「鞍山(拳山)」,一直往右上方山腰之處,亦繪有一道。這種情況,亦見於第四、十一、二十四與三十九號等圖上。而由三十九號可知這個狀似小溪的水道,就是灌溉之用的「圳溝」。觀圖至此,我們不禁想到,清代臺北平原開墾當初,「拳山堡庄民所合力開鑿」,而灌溉大安、公館的「霧裏薛圳」[48],以及十一號大浪泵由十三號「麻少翁溪支流(Sprijt van Kimassouw)」引水之「大浪泵(番仔)溝」!

圖上所繪的這些圳溝,由地勢來看,恐怕不是天然形成,應是以原住民為主力開鑿而成。無論如何,一六五四年的大臺北古地圖,已明確告訴我們:在漢人為大量入墾之前,臺北平原主要灌溉系統的雛形已經存在!

10. Marnats bos

其他荷語拼音:Marenas / Marena(t)sberg

馬那特森林

本號義為「Marnats森林」,「Marnats」一字,似非荷蘭語,原意不明。這座森林在《臺灣日記》又被稱為:「Marena(t)山」。它在圖上位於

劍潭之旁,大稻埕的斜對面</b>。由方位來判斷,這座森林或山,無疑就是今天的圓山。

這座當地土番視為神聖(in superstitieuse achtinge was)的山[49],據傳產有相當多的橡樹(eyken)、樟腦樹(camperboomen)等。一六五四年前後,荷蘭的大員當局因建材之需,曾幾次派人北上前來砍伐,但所得木材不甚合用[50]。原來,劍潭與圓山一帶,雖有「高聳障天,大可數抱」的樹木,卻是幹材不堅硬的茄冬樹(見第八號)。

儘管如此,荷蘭人曾經來劍潭與圓山一帶砍伐樹木畢竟是事實。民間傳說中的荷蘭人「插劍於樹,樹忽生皮包劍於內」,若解釋成荷蘭人砍鋸樹幹,或因發現樹材不適合,而失望地留下伐木工具於樹幹中,豈不是很貼切?!進一步,這座原住民視為的禁忌山林區域,與後來劍潭寺建寺的傳說[51]:

- ……僧華榮至此,有紅蛇當路,以筊卜之,得建塔地。大士復示夢有八舟,自滬之籠可募金,果驗。寺遂成。

豈非也有神話學上的關聯麼?

11. Pourompon

荷語拼音:Pourompon / Pourompom / Paronpon / Paronghpot

漢譯名稱:巴琅泵、大浪泵、大龍峒;木喜巴杄(?);圭泵社

一般考訂:臺北市延平區鄰江、福環……保安等里及大同區的融和、福澤、瞻聖等里。大浪泵社後來與奎母卒社合併,改稱奎泵社或雞泵社。

本號「Pourompon大浪泵社」,一般比定成基隆河南岸舊地名的「大龍峒」,但在本圖卻被繪在基隆河的北岸。如果我們按照前面幾號的觀點,應該在北岸尋找大浪泵番社的社址。然而,大龍峒的對岸卻是士林的社子,它完全可確定是屬於麻少翁社的社地之一。我們可以這麼說:一六五四年的大臺北古地圖,大概只有這號圖的位置有問題。

這裡,我們不得不討論一下由地質、地理學家所建構出來的「(清)康熙臺北湖」之說。我之所以會重提此事,一方面是要找出大浪泵的社址,一方面也因為長期以來,竟有人還相信「三百年前之臺北盆地,猶為一大湖」的說法,連帶的造成臺北平原歷史發展解釋的混亂。

五○年代以來,地質學家林朝棨提到臺北盆地的地形發達史時,謂:大約一千五百年前左右是十三行文化期的「海退期」,此期的盆地規模與現在情形大致差不多。然而,康熙三十三(一六九四)年發生大地震,「盆地之一部份陷落,海水又侵入盆地中,成為『康熙臺北湖』」,「該湖的面積約一五○平方公里,淹沒了盆地的西北大部;僅東南部及南部之近山部份露出水面」,其後「陸地又逐漸上昇,海水又逐漸退出盆地,遂呈今日之現狀」[52]。

與之同時,地理學家陳正祥亦指出[53]:

- ……臺北盆地……曾數度陸沉。其最近一次有文字記載的局部陸沉,係發生於清康熙三十三年(1694)……在郁永河所著的裨海紀遊裡……在一六九七年時,今日關渡以內是個大湖泊……又可推知當時的大湖,淹沒了盆地的西北部,僅東南部及南部近山的地方露出水面……大地震時地面陷落數公尺是常有的事……如果繼續下去,動個不休,算不定臺北盆地又要陸沉了。

大約三百年前,臺北盆地有部份曾為海水倒灌而成「大鹹水湖」,這是何等聳人聽聞的地理景觀!可惜,這兩位著名的研究者並沒有說出海水退出盆地是在哪一時段。若依另外的清代史料,康熙四十七(一七○八)年前後,已經有人在「康熙臺北湖」湖中的萬華東園地區開墾成水田(見第三章)。那麼,由時間來推算,這個臺北大湖的存在時間大約十三、四年左右,並且在十年(一六九七─一七○七)之內,海水退出盆地!請注意,這裡我們還未考慮到海水退出後,有鹽分的土地必須經數十年以上時間的土壤改良才能開墾!若承認有大湖存在,而不久又可以開墾,這在地形史上不能不謂是「臺灣奇蹟」!

然而,若細究「康熙臺北湖」說法成立的原因,卻可驚異地發現他們的主要證據,居然不是地質資料,而是清代《諸羅縣志》之圖與郁永河於一六九七年的如下記載[54]!

- ……由淡水港入。前望兩山夾峙處,曰甘答門,水道甚隘,入門,水忽廣,漶為大湖,渺無涯洷。行十里許,有茅盧凡二十間,皆依山面湖,在茂草中……麻少翁等三社,緣溪而居。甲戌四月,地動不休,番人怖恐,相率徙去,俄陷為巨浸……

事實上,兩位研究者誤讀這段文獻了。民間研究者已指出郁永河所說的「大湖」,其實是「大澳」[55]。不僅如此,把「行十里許」讀成「海船亦可以在航行湖中,走十餘里」[56],更是值得商榷。該段記載,若前後文對照判斷,原意是他們的船進入關渡之後,再沿著基隆河「行十里許」,而到磺溪會流處的今社仔對岸一帶。而且,所謂的「麻少翁等三社」,即指本圖所繪的麻少翁、大浪泵與唭里岸三社。換句話說,郁永河所描述的地震而引起一片土地突然之間陷入水中,應該是指社子島這一附近的地帶。

自然史研究者誤讀歷史文獻,情猶可原。但人文史的研究者未能免脫這個誤謬,竟進一步援引此論,認為一六九四年到一七一七年之間,因有臺北大湖的存在,而否定劍潭古寺等建立的可能性[57],就不禁令人慨嘆臺灣史研究者是多麼吝於運用常識來「瞭解」土地之史了。

因此,合理的解讀應該是:九號的奎府聚到十三號的河流相當彎曲,所繪的是基隆河舊河道,在歷史上應該常氾濫或變動。就如十一號的大浪泵,在此時期尚被繪在基隆河北岸,但康熙三十三(一六九四)年那一場大地震,使得河流稍往北改道,致使大浪泵及士林的社仔變成南岸。

大浪泵社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 76 (17) | 80 (25) | 61 (21) | 52 (17) |

12. Kimassouw

荷語拼音:Kimassouw / Kimassou / Kimassouw / Kimassau / Malsaou / Masiaou

漢譯名稱:麻少翁、毛少翁、麻舍翁、麻肖翁、芳舍翁

一般考訂:臺北市士林區後港、葫蘆、社子、永平等各里及倫等里的一部分,在基隆河舊河道、基隆河、淡水河間的平坦地。社仔為麻少翁社之舊址,據《裨海紀遊》之記載,此地番社,於康熙年間發生大地震陷沒後遷移今永平、倫等里。

本號圖繪有兩排非常「壯觀」的房子,其規模為基隆河流域番社之最。此外,左下方的田野中,還繪有一間有牆壁的屋舍,以及兩間似無牆壁的茅草屋。由戶口表來看,麻少翁社是基隆河流域的最大番社。難怪清代方志會說:「……麻少翁、內北投諸番壯猛……」[58]

毛少翁社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 433 (98) | 430 (100) | 401 (110) | 390 (100) | 305 (86) |

可是,目前的說法卻把荷蘭時代至清代均為大社、壯猛的麻少翁社址,比定為士林的社子。「社子 = 社仔」,顧名思義是指大社之旁的小社。換句話說,僅就地名學來看,目前的比定是大有問題的。

事實上,儘管麻少翁社在本圖被繪於基隆河畔,但就如其他河畔的番社一樣,其實位於山中亦有番社。一六四二年年底裴德中尉招撫番社之旅的記錄,也顯示由河畔至山中,都有麻少翁社小社的分佈。裴德中尉一行人於早上十點離開答答悠社,黃昏抵達基隆河的盡端,再往上航行到「Cubocan」溪,因該溪水淺、河流急湍,故小漁船未載人而於晚上抵達一個地方,在那裡過夜。附近有五、六十人的「Kienasodouan社」,「Cubocan社」也在溪邊,房子很多,但人數不詳[59]。

「Cibocan」溪,從方位來判斷,既然是基隆河下游的盡端,且又可用小船稍微前進,那麼這條溪無疑就是今天士林的磺溪了。溪邊的「Cubocan社」,也可比定為紗帽坑一帶的番社[60]。要之,由此來看,今天士林至紗帽山一帶,都可能是麻少翁社的地點,不一定只限於社子。

附帶一提,麻少翁社的頭目於一六四三年四月間曾回答荷蘭人何以延遲獻地歸順之事,謂因現在正在進行稻米撒種(zayen rijs)的工作,由於懼怕他們的神明而不敢外出,否則稻米無法成長,得等三個月之後才能獻地云云[61],這正與明朝人的記錄「穀種落地,則禁(外出)殺人,謂行好事,從天公乞飯食」[62],有一貫之處。

13. Sprijt van Kimassouw

麻少翁溪支流

「Sprijt van Kimassouw」意為「麻少翁溪的支流」。從圖上所繪的位置來看,它位於「麻少翁社」之旁,我判定這條溪與十四號的「Swavel spruijt:磺溪」有古今名稱交替的現象。也就是說,十四號古稱「磺溪」,但後來「磺溪」成為「麻少翁溪支流」的專稱。

這裡,我們不妨輕鬆發揮一下歷史想像力。「麻少翁溪」,在西班牙文獻裡被記成「Kimazón」,中文常被音譯成「基馬遜河」[63],與麻少翁社的社名有關。就如往後幾章所考訂的,臺北地方有些地名的起源是來自於西班牙或相關外文。「Kimazón」有可能是來自「Ki-Amazon(基亞馬遜河)」,「Amazon(亞馬遜)」典出希臘人開闢黑海殖民地之稱呼。或許西班牙人不只將此名用到拉丁美洲,也把它用到臺北來。當然,這個推測之詞,僅供參考之用,尚不宜視為定論。

14. Kirananna

荷語拼音:Kirragenan / Kieraanganon / Kerannanna / Kernannananna / Quiranganan

漢譯名稱:奇里岸、唭里岸、淇里岸、奇兩峰社。

一般考訂:臺北市北投區風度、立農二里。在唭哩岸山(一六四公尺)之南,石牌國小一帶。

本社雖是小社,但在本圖上卻繪有一排「豪華」的房子,後來的漢籍文獻常說:「淡水之開墾,自唭里岸始」,似乎反映唭里岸番社一帶,在荷蘭時代前後,已經有相當程度的發展。

唭里岸社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | ── | 30 (9) | 40 (12) | 35 (14) | 50 (13) |

關於「唭里岸」的地名起源,伊能嘉矩說:「當時淡水河(西班牙人所謂的Kimazon)擴展到此地(唭里岸)附近成一大湖,故地名似因起源於西班牙人將地形類似的菲律賓群島之北西灣(Bahia-Irigan,或Iligan)移用而來」[64]。可惜,戰後的地名辭書卻僅解釋成「唭里岸(Ki-Li-Gän)即凱達喀蘭平埔族語之Ki-Irigan之譯音字」[65]。我雖然常嚴格批判伊能氏的錯誤地方,但對於他從世界史的觀點來解釋臺灣地名,卻可以贊同部份。因為,臺北的番語已經成為死語,從外來語言推測臺北地名,也許是一條可行之路。

15. Swavel spruijt

磺溪

「Swavel spruijt」意為「硫磺小溪」,然而從本圖所繪的位置來看,此溪位於十四號唭里岸社的右邊,並通往繪有噴煙霧之山(即大屯山硫磺谷一帶),以及山後的「北投社」(見第四章三十四號),則似乎又與流經天母、現在叫「磺溪」的那一條溪不同。

在西班牙的資料裡,也提到有一條小溪口可通往有八、九個番社的北投(Quipatas),通常到那裡是用走路的[66]。所以,這條溪應該是貴子坑溪(?),不是現在的磺溪。

16. Ruijgen Hoeck

野生灌木林河角

「Ruijgen角」的ruijgen(= ruigen)一字,根據荷蘭語的大辭典類書,如Het Woordenboek der Nederlandsche Taal、van Dale Groote Woordenboek der Nederlandse Taal之解釋,用來標誌地名的「Ruigenhoek」一字,通常指野生灌木、蘆葦、菅芒等叢生的未開墾之地,此詞或可譯為「長有野生灌木林、茅草的河角」。

從圖上所繪位置來看,這個地點的對面,有一條支流叫「Spruijt nae Gaijsan:往海山之溪」。該條溪,如第四章十八號所確證,是五股鄉境內的冷水坑溪。據此,本號的「野生灌木林河角」無疑就是今天的關渡。

我們如果再參照如三十一號等的標誌地點與考證結果,不由得不驚嘆此圖所繪的淡水河口各地點,其方位幾乎都與今天的完全相同!

17. Ritsouquie revier

里族河

「里族河」即基隆河。基隆河在西班牙時代稱「Kimazón基馬遜河」,河口的麻少翁社與河的名稱有關,正如同武𠯿灣河的河口在「武𠯿灣社」一樣。但在荷蘭文獻中,謂麻少翁社位於「里族河」之旁[67],似乎意味著基隆河(= 里族河)的名稱,是以里族社為主而命名。

[1] 近代初期的淡水河、基隆河等未為前輩弄清楚的情形,請參見:王世慶,《淡水河流域河港水運史》(臺北:中研院社科所,1996),頁4-7。

[2] 伊能嘉矩,《大日本地名辭書續編‧第三臺灣》(東京:富山房,1909年),頁17。

[3] Esquivel, 1632, fol.309r.

[4] DZIII, p.537.

[5] 劉益昌,〈古老的石門人〉,《北縣文化》55期(臺北:臺北縣立文化中心,1998),頁12。

[6] 伊能嘉矩著、楊南郡譯註,《平埔族調查旅行》(臺北:遠流,1996),頁150-165。

[7] 同上,頁165-167。

[8] 伊能嘉矩、粟野傳之丞,《臺灣蕃人事情》(臺北:臺灣總督府民政部文書課,1900),此書將「Ketanganan」視為平埔番一支,頁100-101等;同氏(署名A.B.C),〈臺灣に於ける地名の起原及び變遷〉,《臺灣慣習記事》二卷三號(1902),頁65,則直接斷定「雞籠」就是「Ketanganan」略音而來。

[9] 幣原坦,《南方文化の建設へ》(東京:富山房,1938),頁281-282。我也有些朋友繼承此說,因而認為臺北市的「凱達格蘭大道」,應改為「(大)加臘(蚋)大道」比較有本土味,也符合該大道所在的臺灣原舊地名。他們的建議,我倒認為可以考慮。

[10] 馬淵東一,《馬淵東一著作集》(二)(東京:社會思想社,1974),頁441。馬淵提到語言學家的淺井惠倫未聽到「凱達格蘭」之稱呼,但又云:如果他記憶無誤的話,在基隆和平島調查過平埔族的臺北醫專教授宮原敦,曾告訴他說聽過「Ketananan」之稱。馬淵為了調和此間的矛盾,就推測說「凱達格蘭族」是指臺北平原的原住民,「馬賽族(Basai)」只是指東北海岸(包括基隆)的原住民。但馬淵的分類法後來受到語言學家李壬癸、土田滋的部份修正,見李壬癸,〈臺灣北部平埔族的分類及其語言根據〉,《臺灣風物》四一卷四期,頁197-214;土田滋,〈平埔族各語言研究瑣記〉(下),頁26-28。不過,李、土田兩人對「馬賽」與「凱達格蘭」、「雷朗」族的語言界線有若干歧異,見李壬癸,〈臺灣南島民族的遷移歷史〉,頁30;土田滋,〈平埔族各語言研究瑣記〉(上),頁10。就我而言,我認為臺北平原的番人也是「馬賽族」,似乎不必另立「雷朗族」,見本書第三章二十號「Pinnonouan 武𠎀灣」條考證。

[11] 伊能嘉矩,《大日本地名辭書續編》,頁32;安倍明義,《臺灣地名研究》(臺北:杉田書店,1938),頁113。

[12] 奶奶社

[13] Esquivel, 1632, fol.309v. 報告提到這條路,比起淡水與基隆間的海岸路線更為安全,後者多跳石難行。

[14] Esquivel, 1632, fol.310r.

[15] DZII, p.31. 但這一段資料也有一、兩個問題,資料說三社的土番對他們很好奇,因為從來沒有荷蘭人或歐洲人到過那裡。但下一條的裴德中尉資料,卻說西班牙人曾在那裡凌辱過他們。再者,原文另有一句「alwaer zij selfs een hoen geruylt ende om te eeten gedoodt hadden:他們甚至交易一隻雞,並殺死來吃」,恐怕「een」是「geen」之誤,即原意應為「他們甚至不交易雞與殺來吃」,待考。

[16] DZII, p.101, 103, 105.

[17] DZII, p.103; 並參照註十四。

[18] 伊能嘉矩,《平埔族調查旅行》,頁164;安倍明義,《臺灣地名研究》,頁101;洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革》,頁336-338。

[19] 「Kipanas」可能意指「高溫之地」,是中村教授生前告訴我的,我也覺得有此可能,只不過我再加上:也有可能是「危險、凶惡之地」。又,有人將「叭嗹(Pat-liân)」解釋為「Kipanas」的「pana」,從語詞構成的角度來看,恐怕難以成立。

[20] 西岡英夫,〈臺北近郊遍歷:松山の卷〉(上),《臺灣時報》(1936, 11),頁97,文中有云:「錫口(Siakau)」是平埔番人意指「河曲之地」,可惜,作者未說明所據為何種資料,姑錄存疑。

[21] 伊能嘉矩,《平埔族調查旅行》,頁93-96、117、164。顯然,伊能氏的調查,不少是根據清代的屯丁名冊而來判斷,而他似乎又誤解屯丁冊的丁數了。並參見第四章。

[22] DZII, p. 100, 256, 259. 社名或番社名在荷蘭文獻中,拼音誤抄之例不勝枚舉,如頁259:「奎府聚Kimoetsiouw」的頭目名「Kaupo」,分別被拼成「Kanpo」(p.119)、「Coupa」(p.256)。

[23] 《福建通志臺灣府》文叢八四種(臺北,1960),頁344。原文標點甚多錯誤,由筆者改正。此「興雅撫徠」與同年代出版的《淡水廳志》文叢一七二(臺北,1963),頁290,卷九節孝中的:「蕭香娘,興雅鄉(sic.=?)(蕭)意誠女,錫口陳德昌妻。年二十七寡,現年六十一」同屬一地。因此,有論者謂松山「興雅」地名起源不詳,且《淡水廳志》未有興雅庄地名云云,實誤,見:洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革》,頁 205。又,「興雅」一語何意,暫不得而知,但「撫徠」一語,疑似與漢籍文獻「巫來由」(即「馬來亞」)有關係,特此提出來,供日後研究之資。

[24] 安倍明義,《臺灣地名研究》,頁100,云:「Vari,或許含有平原之意,此參照地形即可知」。後人視為定論,見:洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革》,頁204。

[25] 伊能嘉矩,《臺灣蕃政志》,頁54。

[26] 雍正六()年巡臺御史夏之芳的〈臺灣雜詠百韻〉:「干豆門邊湖水潮,沃饒千里隔煙雲」,詩注:干豆門﹍傳其內有大湖,多膏腴之地」。見:諸家,《臺灣詩鈔》文叢280(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1970),頁31。

[27] Esquivel, 1632, fol.309v; 黃美英主編,《凱達格蘭族書目彙編》(臺北:臺北縣立文化中心,1996),頁108。

[28] Esquivel, 1632, fol.309v.

[29] Esquivel, 1633, fol.320v.

[30] José E. Borao, ‘The Catholic Dominican Missionaries in Taiwan (1624-1642).’ 中原大學等主辦,「台灣基督教史──史料與研究回顧國際學術研討會」,1998, 5, 28-29, p.21, 謂:里族(Lichoco)後來並未設立教會。

[31] DZII, p.104.

[32] DZII, p.115, 118.

[33] DZII, p.117. 「王與大頭目」原文為「conninck en opperhoofd」。「能講奇異話語的神」原文為「een godt bij maniere van spreecken」。又,我把里族大頭目之名「Ponap / Penap」音譯成「冰冷」,理由如下:第一,當然是試圖與清代文獻中的「淡水土官冰冷」、「麻里即吼番之婚姻(sic.)」進一步關連,亦即我認為「冰冷」的名字,應為里族社頭目的命名慣習。清初臺北地區的番亂,應為里族社所發動,而不是「內北投社」。進一步論證,容我另文進行。第二個理由,「Penap」較接近客家話「Pen-lâng」而與福佬話「Peng-léng」稍遠。「Penap」被音譯成客家話的「冰冷」,並非沒有根據。一者是當時的涉案漢人「金賢」,並非無客家系出身的可能;二者,今松山地區早期有客家系來此開墾的跡象,此由民間契約文書可證:「立賣店契人張居海,因先年在于麻哩唧口社番佃買得旱埔園一塊,坐在港唇社邊……」(契約見下引唐羽之文),「港唇」是客家系的特殊用語,福佬人鮮用。

[34] DZII, p.105-106. 又頁119云:圭府聚頭目為里族Penap的兄弟。

[35] Esquivel, 1633, fol.321r.

[36] 西岡英夫,〈臺北近郊遍歷:松山の卷〉(上),頁99;方豪,《方豪六十自定稿》(臺北:臺灣學生書局,1969),頁963-965。傳說所謂的「擊滅」,絕非指把土番「滅族」,可惜的是,傳說未交代南北兩岸土番被趕到哪裡去。

[37] VOC1264, fols.186v-187r.

[38] DZII, p.106. 「Cattia社」乍看之下,很容易讓人誤解成另外一社,但我根據裴德中尉的旅程及該社的首長名「Irappa」(p.106)、p.256:「Catuya頭目Rap」類同等證據,判定「Cattia」是「Cattayo」的誤抄。

[39] 伊能嘉矩,《平埔族調查旅行》,頁166;洪敏麟,《台灣舊地名之沿革》,頁205。

[40] 黃叔璥,《台海使槎錄》,頁115-116。

[41] 將「塔塔悠社」社名解釋成「番婦頭飾」的始作俑者,不用驚訝,又是伊能嘉矩!見前註。

[42] 黃叔璥,前引書,頁136。

[43] 荷蘭人領有北部之後,除士兵、裴德中尉曾到本社巡視外,荷蘭人的政治勢力亦能達到塔塔悠社,例如一六四六年,塔塔悠社(Kattaye)頭目「臘媽(Lamma)」因重傷外甥致死,被荷蘭人解送判刑,見:DZII, p.517. 凡此,均說明荷蘭人對塔塔悠社已非朦朧的認識,亦可再一度證明一六五四年的地圖絕不是肆意標繪番社位置。

[44] 陳培桂,《淡水廳志》文叢一七二(臺北,1963),頁77。

[45] 周鍾瑄,《諸羅縣志》文叢一四一(臺北,1962),頁285。

[46] 伊能嘉矩,《大日本地名辭書續編》,頁15;安倍明義,《臺灣地名研究》,頁99-100。

[47] 伊能嘉矩,《平埔族調查旅行》,頁106-107、164。伊能氏說:圭(母卒、大浪)泵社因漳泉械鬥,而遷到大直設立圭泵分社,亂平之後,一半社眾又返回原居地。但後來的安倍明義,《臺灣地名研究》,頁30、98,只言圭泵社遷居到大直。另一方面,伊能氏也未交代「大直分社」的確切地點,又說:圭泵社並未遺留關於沿革的傳說。因此,關於大直的「番社」究竟為「圭泵社」或「塔塔悠社」的社址,還得有進一步研究。

[48] 陳培桂,《淡水廳志》,頁76-77;山田伸吾,《臺北縣下農家經濟調查書》(臺北:臺灣總督府民政部殖產課,1899),頁109。

[49] DZIII, p.300.

[50] DZIII, p.339, 362, 508-509.

[51] 陳培桂,《淡水廳志》,頁345。

[52] 林朝棨,〈土地志‧地理篇〉(一):地形,《臺灣省通志稿》(臺北:臺灣省文獻委員會,1957),頁314;同氏,〈臺北市地質〉,載於王國璠主修,《臺北市發展史》(一)(臺北:臺北市文獻委員會,1981),頁204-206;233-235。

[53] 陳正祥,《臺灣地誌》(臺北:南天書局,1993),頁1013-1014。

[54] 郁永河,《裨海紀遊》文叢四四(臺北,1957),頁23。

[55] 唐羽,〈清代基隆河流域移墾史之探討(上)──從河名之演變探討流域墾地之開發〉,《臺北文獻》直字第九十期(臺北:臺北市文獻會,1989),頁44-45。

[56] 林朝棨,〈臺北市地質〉,頁235;陳正祥,《臺灣地誌》,頁1014。

[57] 尹章義,《臺灣開發史研究》(臺北:聯經出版社,1989),頁41-42、151。

[58] 周鍾瑄,《諸羅縣志》,頁121。

[59] DZII, p.106-107.

[60] 「Cubocan」,有時亦被拼成:Cebacan / Sibacon / Sabocan,此地不只在方位上,連在發音上也與「紗帽坑」相同。又,伊能嘉矩,《大日本地名辭書續編》,頁10,提到艋舺街有「沙麻廚」、「紗帽廚」的番社名,我一下子未能查出他所根據的資料,但我懷疑「紗帽廚」可能與「紗帽坑」有關係,暫存疑待考。

[61] DZII, p.126.

[62] 張燮,《東西洋考》(北京:中華書局,1981),頁105。

[63] 方豪,《臺灣早期史》(臺北:臺灣學生書局,1994),頁213。

[64] 伊能嘉矩,《地名辭書續編》,頁4;安倍明義,《臺灣地名研究》,頁103。

[65] 洪敏麟,《台灣舊地名之沿革》,頁233。

[66] Esquivel, 1632, fol.309r.

[67] DZII, p.257.

第三章 新店溪與大漢溪流域:一九號至三十號地圖解讀

主頁 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 結語 |大臺北古地圖

解讀

19.Pinnonouan Revier

*來源:截自大台北古地圖

*詳參:大台北古地圖考釋/第三章、大台北古地圖考釋/第四章

| CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處」、「以相同方式分享」 |

荷語資料:Pinoruwan / Pinorouan / Pinorowan / Pineroan / Pinourourovan / Pimerowan / Pinnorouan / Penorowan / Penorouan / Pinnoroanse rivier

漢譯名稱:武𠯿灣溪

一般考訂:新店溪

從十六號蘆洲開始,到二十一號的「龍匣口社(Rieuwwerowar)」一段河流,為本號的「武𠯿灣溪(Pinnonouan Revier)」。這條溪一般考訂成今天的新店溪,大致上沒有太大錯誤。溪名與二十號的武𠯿灣大社有關。不過,在荷蘭文獻裡的武𠯿灣溪,通常包括源出山中在武𠯿灣番社會合的溪流,即新店溪、景美溪與大漢溪。換言之,在本圖裡十九號之後,從二十號到三十號中的四條支流,廣義而言,都屬武𠎀灣溪。[1]

另一方面,如一六四二年十二月裴德中尉(Thomas Pedel)巡視基隆河流域促請番社歸順的日記所示,他從水返腳折返(見第二章第三號),到社子的基隆河口時,再繼續往上航行到武𠯿灣社。晚間八點抵達時,該社社番幾乎脫逃一空,僅剩一人,自稱住在對面的「Wadding」溪。因此,裴德一行人不得不走到對岸的「Tokojan」番社,在那裡受到番人的親切招待。翌日,回武𠯿灣社,向他們買了六隻雞後,再往「Tokojan」番社。[2]

裴德所記的「Wadding」溪,僅知是武𠯿灣溪的支流,但不像是往秀朗方面的方向──否則他應該可以繼續前進;而「Tokojan」番社,在後來的戶口表中並未登錄,一時之間難以比訂到底是哪一個番社。不過「Tokojan」一字,倒是很像「大科崁(Töa-khō˙-hàm)」。若然,武𠯿灣溪支流的「Wadding」溪,可能就是早期大科崁溪的另一個名稱。[3]

這裡,我想訂正一個正在形成中的錯誤。中村孝志教授生前曾在臺北演講有關十七世紀中葉北臺的歷史,其中,提到漢人到新店地區(武𠯿灣,Pimerowan)從事農耕之事。[4]我想,中村先生的主要目的,是要提醒聽眾:北臺在早期並非沒有農耕。不過可能在記錄過程中出了問題,遂造成有些人接受這個說法,以為新店地區在當時已經有漢人開墾。事實上,中村先生所引據的資料是《臺灣日記》,該段的日記,主要在講淡水河的漢人住區種植之事(參見三十六號漢人住區條的考證)。新店(武𠯿灣)地區在十七世紀中葉,是否有漢人入墾,恐怕還得進一步研究。

20.Pinnonouan

荷語拼音:Pulauan / Pinorouwan / Pinorouan / Pinorowan / Pinourourovan / Pinnonouan / Poloan

漢譯名稱:武𠯿灣、武溜灣、武嘮灣社

一般考訂:今台北縣新莊鎮海山、全安、文衡、興漢等里及榮和、文德、文明里之一部分。

十九號的武𠯿灣溪在本號的「武𠯿灣社(Pinnonouan)」分成兩支支流,從今天的溪流在近三、四百年來,雖有溪河沙洲浮復,卻未有大幅度改道的形勢來看,本圖右邊的溪流無疑是今天的大漢溪,左邊則為新店溪。換句話說,一六五○年代的武𠎀灣社,是在大漢溪與新店溪的交叉會合處,也就是在今天板橋港仔嘴一帶。

不僅如此,到了清代,有關的方志地圖,都把「武𠯿灣」的番社或民庄標在與本圖相同位置的地方,亦即標在位於兩溪會流處港仔嘴。至於港仔嘴範圍內有相距不到半公里的「新社」與「舊社」老地名,更是反映該社若有遷徙,也只是搬到隔壁而已!凡此,皆在在顯示武𠯿灣社在三、四百年來,其大致範圍均未更動的事實。亦因此,自伊能嘉矩以來所說的:武𠯿灣番社原本在大漢溪東岸的新莊,後來渡溪搬遷到板橋市之既定歷史敘述,完全站不住腳。[5]若我們再參照第二十七、二十九號的論證,則對近代初期板橋與新莊地區的原住民村社分佈情況,以及後來漢人入墾的歷史,將會有一番的新視野出現。[6]

又,本號的周圍一大片畫有方格的田園,正是給爾得辜報告中所說的「未墾平埔」,這與清初方志所云的:「武𠯿灣、大浪泵等處,地廣土沃,可容萬夫之耕」屬於同樣的認識系譜。至於武𠯿灣的原住民耕種的情形,西班牙資料曾謂西人到過武𠯿灣(Pulauan)及Pantao番社交易米穀。[7]但稍後的荷蘭資料卻記載武𠯿灣人要向林仔(Cenar)與北投(Kijpatauw)番人買米,因為:「他們──即馬賽人──的習俗不稼不穡」。[8]由此,似可判斷馬賽族之一的武𠯿灣人,縱然有種植,也只是散耕的旱作。該社從戶口表來看,雖然是大社,但從圖中所繪的房子形狀,不若麻少翁、里族之大,似亦反映荷蘭人認為該社的社會經濟稍遜於前者。

武𠎀灣戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 231 (59) | 230 (60) | 263 (69) | 245 (57) | 235 (55) |

最後,順便再校正一下,「武𠯿灣」的社名,亦有被排字成「𠯿非灣」者,實誤也。該詞語出〈番俗六考〉,[9]原文是:「武嘮(俗作「𠎀」,非)灣」,引用者斷錯句了。

21.Rieuwwerowar

荷語拼音:Rieuwwerowar / Rauwarauwas / Raworawas / Rauwerawas / Rouarouw / Rararovas

漢譯名稱:了阿、老匣、龍匣、荖厘社;雷朗四社;大加臘社

一般考訂:現臺北市古亭區的龍福、向營、新隆、龍匣、龍津、龍口、龍光、龍興、南門、南興等各里及新隆、華林二里之一部分;並跨大安區的普愛、惠愛二里的一部分及雙園區的廈安里一部分;且越城中區的營邊里一部分;亦包括古亭區西北部南海路一帶。

如圖所繪,本號的「了阿(Rieuwwerowar)」位於武𠯿灣溪流入永和秀朗的分叉處,這個番社的社名與後來清代方志上「了阿 = 龍匣」發音相同,比定為舊地名龍匣口一帶,大致沒有問題。

不過,清代的「龍匣口庄」,就地名的命名原則來看,「口」,即「入口」之意。也就是說,「了阿 = 龍匣社」的社址,應該在舊地名龍匣口庄的內側,今植物園一帶稍東之地,都可以視為此社的候選地點。

至於龍匣口庄以及左側舊地名「大加臘 = 加蚋」之地,正是本號右下方的一大片「未墾平埔」。這張地圖所繪的未墾平埔,即「大加臘地方」的四至坐落,正與清初「大加臘墾荒告示」中:「上淡水大佳臘地方,有荒埔壹所,東至雷厘、秀朗,西至八里分干豆外,南至興直山腳內,北至大浪泵溝,四至並無妨礙民番地界……約開有田園五十餘甲」的界址大致相符(見圖3-1)。[10]換句話說,清代的「大加臘」與本圖所繪的未墾平埔,都是指一特定的地點,也就是指今天大同區、萬華區一帶!

可惜,這個殊少變動的歷史地名,近幾年來竟被研究者誤解、弄亂,把它誇張成指廣大地域的平原,[11]進而鄉土教材也沿襲此說,謂:「臺北盆地終於進入正式、大規模的開墾」,而連原本已經開有圳溝的北部原住民,也要被寫成後來才向漢人學會開墾和灌溉技術[12](彷彿全世界只有漢人才會此道!)。

龍匣社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 125 (30) | 140 (40) | 136 (35) | 135 (36) | 116 (31) |

22.Revrijcq

荷語拼音:Rujryck / Rieuwrijck / Roewerijs / Roewerijck / Roerijck / Riruwrijck / Royruyck / Rujryck / Rieuwrick

漢譯名稱:雷里、雷厘、雷裡、雷裏、荖釐;雷朗四社

一般考訂:雷裏社;台北市東園區。台北市東園加蚋仔。現臺北市雙園區福祿、德福、全德、惠德、壽德、保德、興德、美德等里。

值得注意的是,本號的「雷里社(Revrijcq)」,於圖中被繪在前號龍匣社的左邊,與二十三號的龜崙蘭社隔溪相對。這個地帶,從今天的環境來看,剛好是永和市過中正橋往臺北重慶南路附近。

清代的民間契約也反映了這個狀況。有關雷里社給墾的土地座落,是「加蚋仔(=加臘)庄社前」、「龜崙蘭溪洲」、「下溪洲浮洲仔」與「雷裡渡頭」等地[13],都是在大加臘的左側(可能包括大加臘一小塊),亦即在今古亭女中到螢橋國中一帶。換句話說,一般考訂為萬華區的東園附近,是不太對的。

另一方面,由清代契約所見,雷里社除與龍匣社緊鄰外,與龜崙蘭社也只一溪之隔,故社域有重疊現象。而且,從乾隆年間開始,就已經有「雷朗社」、「雷朗四社」的新稱呼出現。「雷朗社」,一般認為是雷裡社與秀朗社的番人,因嘉慶年間漢人逼迫而人口凋零,故合併成一社,兩社各取一字,而有「雷朗社」之名。然而,這種說法,一方面年代不符,另一方面亦如二十四號所考訂,是很難成立的。我認為「雷朗社」乃是「雷朗四社」,也就是本圖二十一號到二十四號,即:雷里、龍匣、龜崙蘭與秀朗四社的總稱,與番社因人口凋零而合併沒有必然的關係。

可惜,荷蘭文獻上有關「雷裡社」的直接記事甚少。不過,有一份一六四四年的資料指出:「雷裡社(Royruyck)」的頭目名叫:「Paliën」。[14]如果照下一章所論證的,北部的番社有時候是以頭目名當番社名,則我們就有理由推定:一六五六、七年與淡水林子、北投一起參加反亂的番社「Pillien、Pelliender」,為「雷裡社」的另一名稱,其可能性就相當大了(並參見第四、七章)。[15]

考訂至此,我們不妨輕鬆一下,讓歷史想像力出竅,看看是否能對往後的進一步探索,發揮一點作用。前段所提到的有關雷里社契約中,有一張是同治十(一八七一)年的「歸就補墾契」,其中有:「雷裡社番土目兼業戶李朝英……歸就與份內本社生員陳宗番(sic.)」[16]等字。我們若再想到事隔二十五年之後的一八九六年,向伊能嘉矩提供有關「平埔番」資料的雷朗社,也出現三位秀才:陳春正、陳春輝、陳春華[17]。其中,頭目陳春正有「茂才」之風評[18]。這些資料,除了讓人再一度看到「番人」家有恆產,而能成功進入漢人的仕紳功名世界外,我們也不禁在想:雷朗社的陳姓番人家族,到底與前述「大加臘墾荒告示」中的陳姓有無關連?

雷里社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 152 (39) | 146 (39) | 145 (41) | 135 (35) | 107 (30) |

23.Cournangh

荷語拼音:Konroumanangh / Couranangh / Kouronangh

漢譯名稱:龜崙蘭社、龜崙社;雷朗四社

一般考訂:似與在西方的龜崙社社人之遷居有關,《淡水廳志》中未載此社名。尚待考證。今台北縣永和市竹林、中興、網溪、復興、頂溪、上溪、後溪、中溪、下溪、成功等里。

有關「龜崙蘭社」的問題,多年前我曾寫文章指出:從荷蘭的古地圖資料來看,並不能證明桃園的龜崙蘭與龜崙社是同屬一社群。然而,或許是因為屬於小塊文章[19],注意的人不多,因此再抄如下:

……近人多將荷蘭人番社戶口表的Cournangh,比對成桃園的龜崙社(Coullonders);Rijbats(里末社)比對成今臺北萬華附近。但由此圖的23、27(號),可知它們分別在永和與板橋附近。另外,關於搭搭攸社(Cattaijo),本圖有6 Cattaijo bona(友善的搭搭攸?)與7 Cattaijo dedan(惡意的搭搭攸?),亦即搭搭攸有兩個村落(dorp);這又與清代後期該地有上、下塔攸符合。此中沿革,頗值深究。

事實上,由前面兩號的考證,再加上方位的比定,本號圖無疑就是今天永和舊地名「龜崙蘭」地方。然而,必須注意的是,從戶口表來看,龜崙蘭社是雷朗四社中最小的番社,才二三十戶,比雷裡社的一百三、五十戶少多了。但從本圖所繪,龜崙蘭社的房子卻大於雷裡社。合理的判斷,應該是如前號引清代契約所示,兩社社域有重疊,也就是這條溪並未阻隔兩社的密切往來。兩社人可時而在南岸,時而在北岸。也因此,後代雖比較少有關龜崙社資料的出現,但透過雷裡社來探討,亦是一條可行之路。

龜崙蘭社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | ── | 25 (8) | 36 (11) | 38 (11) | 30 (8) |

24.Sirongh

荷語拼音:Chiron / Chiouron / Chieonron / Siron / Sijoeron

漢譯名稱:繡朗、秀朗社、首冕社、首晃社;雷朗四社

一般考訂:今台北縣永和市店街、秀朗、永貞、秀和、福和、智光、民治、得和、光明等里各一部分。以及中和市秀山、秀峰、秀水、安樂、安平、中安、安和等里。

如本號圖所示,雷朗四社中,「秀朗社(Sirongh)」的房子畫得最「豪華」,主屋之後,又繪有三、四間無牆壁的草寮(見圖3-2)。與戶口表的戶口數一樣,都顯示秀朗社為雷朗四社的大社。本社社址是今天永和與中和舊地名「秀朗」的地方,已為定讞之論。

秀朗社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 210 (55) | 210 (56) | 240 (62) | 228 (60) | 185 (51) |

現在的問題是,秀朗主社是否如一般考訂所說的:「雷裡社的平埔族,因加蚋仔庄的興起,南遷至相距四公里的新店溪南方,與穵仔社(即秀朗社)合併成雷朗社」[20]?

秀朗主社在今天的永和、中和境內,而不是在新店市內的「穵(=挖)仔社(?)」一事,已不用再費口舌訂正。伊能嘉矩在這一地帶的調查,老實說,尚存有不清楚與矛盾之處,但他卻很快地用人道精神推論說:秀朗社原來住在新店市,因水災而搬到中、永和的秀朗,後來在這裡又被漢人侵佔到只剩一戶人口。[21]如上所述,目前的資料反而更提供雷裡社頭目的陳家勢力並不沒落;而主張秀朗社遷徙、人口沒落的人,又犯了弄錯社址的大誤。畢竟秀朗社是一個主社,而就我所知,中永和一帶的陳姓當地人,與原來的秀朗社民,似有一定的關係。要而言之,有關秀朗社,還是有待再進一步探討。

接著,本號圖要注意的地方在於:一排「豪華」房子的兩側,又各繪有與新店溪銜接的小溝(圳)!我不知道這又與清代雍正、乾隆間,漢人林成祖在這裡所開鑿的「永豐陂圳」有無關係?

最後,還是再扯一段有關文獻校刊之事。清代方志[22]中,有一段提到淡水河的兩條源流時,謂:

……皆出於東境大山,峻灘斗瀉。一經首冕社、一經房是仔社,皆西流至外八投社而合。

亦即一條為流經「房是仔」的基隆河;「房是仔」是「房仔是」之誤,即「峰仔峙」;另一條是流經的「首冕社」新店溪。「首冕社」,由於找不到適當的對音番社,曾經有一段時間困擾著研究者。我認為這種困擾的根源,仍然在於清代臺灣方志並未經過完善的校刊工作。其實,在高拱乾的《臺灣府志》地圖中[23],那條畫得不甚正確的新店溪流經三個番社,分別是「里末社」、「龜崙(蘭)社」與「首晃社」。「首晃」,福佬話讀成「Siù-hóng」,正是帶有喉濁音「Sirongh」的漢語音譯。然而,「晃」字卻被其他方志抄成「冕」,以至於讓研究者莫名所以。

25.Haeringh Visserij

鯡魚場

本圖繪於溪流經過永和秀朗之後的末端,魚場的地點到底在支流的景美溪,還是主流的新店溪上游?由於圖畫到該處已草草收尾,可能包括了景美溪與新店溪,但確定位置還需再詳究。不過,既然是魚場,新店溪的碧潭與直潭等有大水澤地方,即有可能是圖上的地點。「Haeringh」,以前我曾抄成「Haetingh」,並以此推測是「興直堡」的地名起源[24]。如今看來,應該是錯誤的。事實上,不只是我,連第三冊的《臺灣日記》也誤抄為「Haesing」[25]。我舉此例,不外是要再一度說明:檔案傳抄力求正確,是如何的困難與何等重要。

如所週知,新店溪自古以來,以香魚(Plecoglossus altivelis)聞名。香魚,又名「國姓魚」、「紅心魚」、「刼魚」[26]。清代的方志常提到[27]:

- 凉魚,方言名桀魚:巨口細鱗、無刺,形如鯔,味甚美。長者可六、七寸,出淡水武𣆳灣等社。近內山溪澗甚多,俗呼國姓魚,鄭氏至臺始有之。

這種新店溪所產的香魚,以其「形如鯔」,故荷蘭人比擬成「鯡魚(Haring,Herring)」,是可以理解的。既然香魚在荷蘭時代就已經存在,清代方志為何會說成「鄭氏至臺始有之」?此中值得吟味。我認為,這是清代方志有時會把荷蘭時人的事蹟,混淆為明鄭時代所發生之故(並參閱第六章)。

26.Sadel bergh

(馬)鞍山 = (拳山?)

如上所述,本圖所繪的這條溪上游,由於草草收尾,並未繪有往南折的新店溪上游,故亦可推定成景美溪。如是,這座形狀有如馬鞍的山,或者可在臺北市木柵、臺北縣的新店與深坑境內找到候選的山名。或許從形狀來看,「拳(頭)山」是個很適合比定的山名,清代這一帶為「拳山堡」界內,後該堡來改為雅字的「文山堡」。

此號之圖應係從遠距離目測所繪,因為景美溪、新店溪中、下游之地,附近的地形已經逼近山脈,但圖仍繪製有相當範圍的可耕田野,也許這地方已不是製圖者所要正確表達的重點。所以,如果與上一號一樣,也推測成在新店溪的中、上游方向,未嘗不無可能性。也就是說,此圖所畫的小山,不排除可能在新店市南方,甚至是烏來鄉境內。

推測「鞍山」有可能在新店市的南方,或許不少人無法接受。畢竟,現行的歷史圖像,都認為荷蘭人在臺灣所到之處相當有限。然而,如果深入解讀文獻,常會有驚豔的發現。

例如,一六五四年專員裴德(Tomas Pedel)受當局當局之命,與兩名木匠、若干原住民到劍潭及周圍伐木及探尋木材(見第三章)。翌年五月,有關木材的報告中,提到:他們發現在淡水河的右後方(按:指新店溪方面)一處有密林,有相當多的樟木之類,樹幹有一到四噚之寬,可供建屋、船隻樑桅之用。他們並沿著武𠯿灣溪繼續前行,抵達堪稱東南亞(India)美麗山林的大山,山名叫「Catchiuw」,位於武𠯿灣溪大支流一毛瑟槍射程之遠。該處估計有六千棵可供使用的木材,木材亦可順利沿溪漂流到淡水河及城砦之下。此外,在「罩霧踏某溪(Tabutaboysche reviere)」[28]之溪畔的山亦有橡木等類云云。[29]

報告中所說的「Catchiuw」,從報告所敘及方位、對音來推測,新店市東南方的「屈尺(Khut-chhioh)」無疑是相當貼切的地點,而「Tabutaboysche」溪也應該在附近。也唯有如此的比定,我們對於烏來鄉附近的北部泰雅族之所以會有紅毛人的傳說,[30]才能有比較合理的解釋。

總之,我加進後面這幾段話,用意在指出人們不應就現有的歷史圖像,拒絕歷史的可能性。但對於本號的鞍山,我則傾向比定成「拳山」。

27.Rijbats

荷語拼音:Ribats、Cakiribats、Kiribats、Rijbats、Ribalts、Rijbath

漢譯名稱:里末

一般考訂:臺北市萬華附近

從圖來看,二十號的武𠯿灣番社之旁又有另一條支流往上延伸,再分叉成兩條溪,一條溪通往三十號的龜崙山脈,另一條則溪的兩畔有二十七到二十九號三個番社。通往龜崙山脈那條溪,如三十號所述,係大漢溪主流。這條沿岸有三個番社的溪流,很顯然就是從三峽流出,於樹林鎮匯合的大漢溪支流。本號的「里末社(Rijbats)」,正位於流經板橋、三峽的大漢溪畔。

那麼,本圖有無可能畫錯?讓我們檢閱前後有關里末社的資料,來討論此圖的正確性問題。《臺灣日記》的一六四四年部份有云:武𠯿灣溪有一條往南流之河,沿岸有Cakiribats(里末)番社,頭人名「Rietsjock(里族?)」,以及Pa-ijtse(擺接)番社,頭人名「Palaback」。[31]到了清代,一份乾隆十三(一七四八)年的「佃批」中,有云:「……坐在里末埔,東至秀朗溪,西至海山溪,南至擺突突,北至武𠯿灣溪」。[32]兩份前後資料,都證明地點大致相同。可見這張地圖所記的「里末社」位置,一直有其前後一貫的正確性。「里末社」絕對在新店溪之南,且在大漢溪溪邊。

從圖所畫位置來看,里末社與二十九號的Paijtsie(擺接)同樣位於大漢溪的東岸,則里末社絕對不在臺北市萬華附近,應該在今天的板橋市內,港仔嘴稍南的社後附近是可能的地點。

從戶數與人口數觀之,里末社不算是小社。

里末社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 187 (49) | 181 (49) | 148 (43) | 89 (26) | 91 (19) |

28.Quiuare

荷語拼音:Quiware / Quiuare

漢譯名稱:瓦烈、瓦裂社。

一般考訂:土城鄉瓦烈社,或三峽鎮挖仔

二十八號的「瓦烈Quiuare」番社,繪於大漢溪的西邊,與二十七號的里末社、二十九號的擺接社隔溪對峙。照這種情形來看,瓦烈社的社址應該就在今板橋市對岸的新莊市境內。

不過,此圖繪後,大約經過四十年的高拱乾《臺灣府志》總圖中,瓦烈社雖仍繪於里末社之南,卻位於大漢溪的東岸,也就是移到與板橋市這邊來了。長久以來,瓦烈社被比定成土城鄉境內,或三峽鎮的「挖仔」,大概就是根據高拱乾的這個資料。老實說,高拱乾的地圖資料,相對於後來的方志,其示意性的正確度,不可謂不高。若然,則意味著瓦烈社在十七世紀後半期就搬遷到對岸。然而,我還是懷疑《高志》的準確度,譬如,他把塔塔優(答答州)社標在麻少翁社之左等現象來看,顯然社名的標誌是遷就繪圖的空間,不能視為瓦烈社就在板橋市這邊。除非有證據證明該社在十七世紀後半搬遷到大漢溪的東岸[33],否則,瓦烈社的舊社址,還是以比定在新莊市內為宜。

瓦烈社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | ── | ── | ── | 39 (23) | 54 (12) |

無論如何,從戶口表來看,瓦烈社算是相當小的番社。

29.Paijtsie

荷語拼音:Peitsie、Pattsij、Paitsij、Paghsij、Peijtsil

漢譯名稱:擺接、擺折、擺突突

一般考訂:今台北縣板橋市社後、中正、自強、國光、民權、建國等各里。今社後里第十三、十四、十五、十八鄰,傳即其故址。

本號「擺接社(Paijtsie)」繪在大漢溪東邊的南方,一般而言,擺接堡或板橋市的地名起源,是起源於本市境內南邊的擺接社,已無庸置疑。進而如上所證,二十號的武𠯿灣社與二十七號的里末社的社址,都應該在擺接社的北鄰,亦即大體都在板橋市內或鄰近。換句話說,至少在荷蘭時代,由本圖與戶口表來看,板橋市內的三社,擺接與里末社為中型的番社,主要大社是港仔嘴的武𠎀灣社。

然而,這樣的話,問題便來了。通說的清領時期,武𠯿灣社、擺接社因故而遷徙,便破綻四露。通說無法解釋里末社的下落,而解釋擺接社被迫遷徙,其移居地又可能是稍北里末社的社址!顯然,「社番被迫移居的」的歷史提法,正面臨著重新檢討的時刻。

擺接社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 140 (35) | 133 (35) | 211 (56) | 92(25) | 104 (31) |

30.Dit gaet naer Couloms gebercht

通往龜崙山脈

本號圖所標示的「通往龜崙山脈」河流,是源出桃園復興鄉以南內山的大漢溪主流。因大漢溪流經桃園「龜崙人」的境域,故此圖有如是的標示。在戶口表中,龜崙人(Coullonder)共有十三個村社。這十三個番社名,長期以來,在研究者中,若非比定不出來,即是類比錯誤(參見第七章)。我曾指出龜崙人中,有部份的村社可能是北部的泰雅族人系統。[34]當然,這不是我憑空想像,是有一定的資料在支持我的假設。但這又得花費一大篇幅來考定、證明,此舉已經超出本書的負荷,故就如本號所表達的,這是通往另一個的境域,就讓我們等待另一次探尋被遺忘的臺灣近代初期史之旅吧。

[1] 參見:DZII, p.257; 另外,荷蘭人歷年的番社戶口表均將二十號到三十號的番社登錄於「武𠯿灣溪流域」。

[2] DZII, p.107.

[3] 從裴德的日記來看,「Tokojan」番社與武𠯿灣社的距離不遠,所以「Tokojan」若與「大科崁」有關係,並不是意味著該社位於今天的三峽鎮。按,該社的頭目名叫「Waddingh」,見:DZII, p.109, 可見河流、番社與頭目的名稱,都與地域有關係。這裡的「Tokojan」,似可視為大漢溪流域番社的一種稱呼法。

[4] 中村孝志主講、曹永和譯,〈十七世紀中葉的淡水、基隆、臺北〉,《臺灣風物》四一卷三期(臺北,1990)。

[5] 又,如照當時的採訪記錄,原住民若往他地搬遷,原來的「舊社」仍然留駐相當數量的人口,參見:伊能嘉矩著、楊南郡譯註,《平埔族調查旅行》,頁109。

[6] 由於「武𠯿灣」以及鄰近的地點被前人比定錯誤,遂使新進的研究者,雖然成功地利用本圖,證明荷蘭時代的武𠯿灣社在板橋港仔嘴,但當面臨清代土地契約所載的土地座落時,困惑亦隨之而生。見:陳宗仁,《從草地到街市:十八世紀新莊街的研究》,頁38-40。

[7] Esquivel, 1632, fol.310v.

[8] DZII, p.95.

[9] 黃叔璥,《臺海使槎錄》,頁135。

[10]「大加臘墾荒告示」的「東界」為永和市的新店溪段,「北界」為臺北市大同區的大浪泵溝(見第三章十一號。又,「」之內的方向,為文書描述人的方向,下同),此已無庸再說明。「西界」的「八里分干豆外」,無疑也表示今八里坌堡、關渡地區之外,即今淡水、基隆河的南岸。至於「南至興直山腳內」就得大費周章來討論了。興直山腳,是指原八里坌堡境內今泰山鄉的山腳庄,此地以東為三重、新莊一帶的舊興直堡範圍。由此張告示所標誌的「方向感」來看,描述地點的人是站在泰山鄉山腳庄以東,臺北市萬華、大同區之西的中間地帶。如此一來,告示中所說「南界」之「山腳內」的「內」字,是否包括淡水河西南岸的三重與新莊?若從臺灣地名的命名習慣來判斷,告示內既有「大加臘」、「興直」地名的同時存在,就應該已表示不包括三重與新莊。更何況,清代的契約資料中已言明「興直埔」係由彰化方面的貢生楊道弘所請墾,見:臨時臺灣土地調查局,《大租取調書附屬參考書》(中)(臺北,1904),頁9-12。不過,稍後兩方民人似有越界開墾之舉,因而導致一七三○年代「興直」一地的土地界址訴訟問題。

[11] 尹章義,《臺灣開發史研究》,頁64。又,雖然在清代的「大加臘堡」行政區包括的範圍相當廣,但這是臺灣舊地名慣習中,以一小塊地方指大範圍之例子。請參見:薛化元、翁佳音編纂,《萬里鄉志》,頁29。

[12] 臺北市政府教育局,《故鄉臺北:臺北市國民小學鄉土教學補充教材──歷史篇》(臺北:臺北市政府,1996),頁19-22。

[13] 有關契約,參見:黃美英主編,《凱達格蘭族古文書彙編》,頁171-173。

[14] DZII, p.257.

[15] 我們這樣判定,主要是文獻提到的「Pillien、Pelliender」番社,與林仔、北投同在淡水一帶,而此社顯然與淡水河南岸的「Pariën」社不同。在找不到與「Pillien」直接對稱的番社名情況下,判定此社就是「雷裡社」另外以頭目名之稱呼,並非牽強附會。

[16] 黃美英主編,《凱達格蘭族古文書彙編》,頁173。

[17] 伊能嘉矩著,《平埔族調查旅行》,頁125。

[18] 伊能嘉矩,《臺灣文化志》(下),頁615。但《平埔族調查旅行》將頭目的名字寫成「陳正春(Tanchientsun)」,頁110-113。

[19] 《臺灣史田野研究通訊》第十五期(臺北:中央研究院,1990),封面裡,該文並未署作者之名。

[20] 洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革》,頁211。

[21] 伊能嘉矩著,《平埔族調查旅行》,頁110、142-143。他對雷裡社、秀朗社的人口記錄前後不一,也並未說雷裡社搬到秀朗社。更重要的,他說清嘉慶時,兩社合計為二十二戶,恐怕是誤讀「雷裡社屯丁二十二人」的文獻!

[22]《澎湖臺灣紀略》文叢一○四(臺北,1961),頁14 。

[23] 蔣毓英等修,《臺灣府志三種》(上)(北京:中華書局,1985),頁369。

[24] 翁佳音,〈舊地名考證與歷史研究〉,頁106-108。

[25] DZIII, p.XVIII. 「Haesingh」並非荷蘭語,故「Haeringh visserij」一詞為正確。

[26] 陳兼善,《臺灣魚類誌》臺灣研究叢刊第二十七種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1954),頁24;沈世傑主編,《臺灣魚類誌》(臺北:臺大動物學系,1993),頁149。又,《福建通志臺灣府》,頁84,有云:「上淡水溪在淡水港東北二十里,源出東北大山中,深十餘尋,緣岸皆古梅,舟行數日不窮(中產紅心魚)。其水西流北折,合巴浪泵水」,似乎又叫「紅心魚」。

[27] 《臺灣通志》文叢一三○(臺北,1962),頁193;又見於:陳培桂,《淡水廳志》,頁333;陳淑均,《噶瑪蘭廳志》文叢一六○(臺北,1963),頁304。

[28] 這裡係以台語的文言音拼音。

[29] DZIII, pp.508-509.

[30] 參見:翁佳音,〈歷史記憶與歷史事實──原住民史研究的一個嘗試〉,《臺灣史研究》三卷一期(臺北:中央研究院臺灣史研究所,1996),頁23。

[31]DZII, p.257.

[32]《中和庄志》(臺北:中和庄役場,1932),頁13-14。

[33] 伊能嘉矩的一八九六年調查資料指出,大漢溪西岸新莊附近的「溫仔興直堡」為武𠯿灣社的 舊址,該社於一七九六年左右(原日文作:百年內外の頃)移到新店溪西(sic.=東)岸的板橋港仔嘴,「後來人口增加,在乾隆末年(也就是一七九○年代!)」又率眾遷移到南方的「樹林仔(樹林鎮)」,見:《平埔族調查旅行》,頁109。伊能這段調查資料的錯誤,我們不再批評。不過由他所錄報導人的口頭資料,似乎顯示西岸的瓦烈社──假如報導人的回憶是正確的話──在十八世紀末搬到板橋這邊來了。但同時,卻也仍有番眾未渡溪過來,而自往大漢溪西案的樹林遷徙。職是之故,我仍主張瓦烈社應該在新莊、樹林一帶。

[34] 翁佳音,〈歷史記憶與歷史事實〉,頁25。

第四章 淡水河口 一八、三一至四三號地圖解讀

主頁 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 結語 |大臺北古地圖

一、前言

一六二八年,西班牙佔領淡水,築「聖道明(Santo Domingo)」角面堡。第二任雞籠守將以沙巴里(Taparri)土番不馴,禁西班牙人到淡水。一六三○年,以耶士基佛(J. Esquivel)神父之請求,准借船隻與兵員與神父往淡水。抵達淡水後,士兵即逃亡,耶士基佛神父仍在淡水學習當地語言及教化番人。[1]三八年,西人因防禦力不足,毀淡水角面堡,撤離。四一年八月,荷蘭人上尉林哈(Joan van Linga)率三百十七人乘船攻打雞籠城,將對岸的金包里番社(Kimpaulij)燒焚成灰燼。歸途,與淡水的居民締和,置於保護之下。十月,淡水人來大員,向當局獻地。[2]翌年八月攻下雞籠城之後,九月二○日,淡水地區北投、武𠯿灣九個番社前來雞籠獻地歸順[3]。

一六六四年到一六六八年之間,荷蘭人再據雞籠時,淡水河口一帶曾為明鄭軍隊所據。

二、解讀

18.Spruijt nae Gaijsan

*來源:截自大台北古地圖

*詳參:大台北古地圖考釋/第三章、大台北古地圖考釋/第四章

| CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處」、「以相同方式分享」 |

往海山之溪

多年前,考古學者劉益昌先生率先指出這條「Spruijt nae Gaijsan:往海山之溪」就是五股鄉冷水坑溪後,我繼續進一步發現這條溪通往清代的海山堡地區,故主張海山堡的地名起源,與這個「Gaijsan」一字有關。中村孝志先生也接受我們的意見,後來在他的演講稿中,便將這條溪譯為「海山川」[4]。

從本圖所繪的地點來看,這條(冷水坑)溪剛好與十六號關渡的「Ruijgen Hoeck:野生灌木林河角」成對角,與今天的地勢幾無二致。此溪流經新莊的海山口,而「往」樹林、三峽一帶,是荷蘭戶口表中的「倈里討士分Baritschoen」人區域(見第七章),這個區域就是清代行政地區的海山堡範圍。所以,「海山堡」地名已經完全可確定是起源於「Gaijsan」。

我除了證明海山堡的地名由來外,還推定「Gaijsan」是西班牙語的變化而來,可惜,引用者不多,今再略抄如下:[5]

Gaijsan有可能是起源於西班牙文的「faisán」……意即野雞、雉。我的理由是這樣的:

- faisán與荷蘭資料中的Gaijsan、Gagaisan發音相當接近,在語言的變化上,「F」是可以轉訛發成「H」的。

- 西班牙人於一六二六年佔領基隆之後不久,菲律賓群島長官……曾於向西班牙國王報告時,提到基隆、Castilla一帶產有水果,以及非紅喙的石雞……由此可見臺北地區早期的動物中,雞是普遍的。

- 舊海山堡轄域的今三峽地名中,仍存有「白雞」一名。

31.Jagers veldt

狩獵園、獵場

本號雖標「狩獵園、獵場」,但於河邊卻繪有房子狀之圖,不知是否為原住民的「番社」或是「獵寮」。據給爾得辜的報告:

- ……〔淡水河〕河中有各式各樣的美麗魚類,但魚獲量甚少;〔那裡〕也很少獵捕獸類,沿岸居住的居民只獵取供自己食用。

既然只是「獵取供自己食用」,則似乎這個「狩獵園」或「獵場」的規模也應該不大,並且獵園中有獵寮或番社。這個地點的上方(即南邊),為十八號的「往海山之溪」。根據前面十八號的考訂,這條溪可確證是今五股鄉的「冷水坑溪」。進而若按圖的方位來判斷,五股鄉冷水坑溪北舊地名「成仔寮」一地,或許可以當成本號的候選地點之一。據云,該地地名起初因以飼養牲畜,故稱「牲仔寮」,後來取近音改為「成仔寮」[6]。若然,該地的地名起源,或許可以推溯至清代以前,與本號所繪有某種關係。

32.Touckenan

荷語拼音:Touckenan / Towquenan / Touckunan

漢譯名稱:奇獨龜崙社、大屯山、大洞山

一般考訂:無

三十二號的「Touckenan社」,迄今仍未為研究者比定出來,其原因在於無法從清代文獻或淡水一帶的舊地名中,找到直接對稱的社地。不過如第一章所言,由於這一張圖是以淡水、雞籠兩個觀察點所繪的雙圓心延伸圖,所以從淡水河口到基隆河會流處一帶畫得相當誇張,各號之間的間隔也拉很長,但實際距離卻很短。明乎此,要找本號今天的大致地點,就有可能了。

此社繪位於三十三號「瓦刦(Steen Backerije)」之南,中隔有一條小溪;十六號「野生灌木林河角」之北,亦隔一條稍大的小溪。十六號已經證明是今天的關渡,那條稍大的小溪,則是關渡的貴子坑溪。三十三號南邊的那一條小溪,如下一號所考訂,可能是指高厝坑(溪)。如此,圖上所繪的「Touckenan社」,應該就在這兩條小溪之間的地帶,也就是今天淡水的竹圍及其附近(清代的小八里坌庄),可以當成候選地點。

那麼,此社真的無法在清代文獻中找到對稱的社名嗎?未必盡然。清領臺之初的《府志》有兩段話云:

- 「奇獨龜崙山在雞籠鼻頭山西、淡水城東。山後磺山、圭州山」;「淡水城在上淡水江口,屬奇獨龜崙社……」[7]。

其中,「奇獨龜崙社(Ki-tok-ku-lün)」,若照原住民的地名稱呼慣習,「奇 = Ki」是接頭詞,語幹是「tok-ku-lün」。這個「tok-ku-lün」本字,不就是荷蘭文獻中「Touckenan / Towquenan / Touckunan」的直接對音麼!

「奇獨龜崙山」,《府志》稍後的縣志[8]謂:

- 由小雞籠蜿蜒而南,矗起屼立於淡水港之東北者,曰大遯山;「郡志」所謂奇獨龜崙山也:是郡邑諸山之少祖。卻而仄立於東者為磺山(土可煮磺,故名),西極於港口(內社二:雞柔山、外北投)。循港逆折而東,為干豆門(大遯山麓有小山與八里坌山,夾港東西相對,其形如門)。

亦即「奇獨龜崙山」就是「大遯山」(= 大屯山)。如此,本號的「Touckenan社」,即是清代文獻的「奇獨龜崙社」、「大屯山社」。當然,這樣的考訂結果,又與一般把「大屯山社」比定在淡水鎮北邊的舊地名大屯庄(屯山里)內,產生嚴重衝突。一考訂在大屯山之南側,一比定在大屯山的北側。

要解開衝突之關鍵並不難。大屯山脈的南北山麓一帶,在地名命名上,都有資格用「大屯」這個名稱,所以北側有大屯庄之名,實屬理所當然。那麼,南麓並無「大屯」之類的庄社名,為何我還堅持清代「大屯山社」應該在南麓──即本圖所繪的竹圍一帶之「Touckenan社」?除了本號的位置與上引清代文獻證據外,尚有兩個理由:

一、我不同意一般人將「大屯社」比定為淡水鎮北邊大屯庄,也不贊成把清代文獻中的「圭北屯社」,解釋成「大屯社因容納了從圭柔山、北投仔遷來的平埔族人,故各取一字,改稱為『圭北屯社』」。我認為「圭北屯社」如同「雷朗社」、「圭泵社」一樣,是清代屯丁造冊中,統稱幾個社的方便用語。這個屯丁造冊中的圭北屯社,係指「圭(雞)柔社」、「北投仔社」與「大屯社」之統稱。不然,會衍生很多解釋上的問題[9]。

二、如果對照有登錄方向規則的荷蘭番社戶口表,「Touckenan社」之外,還有一個類似大屯庄社的社名:「Toetona」[10]。然而,「Toetona」與淡水北邊的林子、雞柔社擺列在一起,而「Touckenan」則與南邊的北投、唭里岸社順序相連[11]。以下四十一、四十二號將會證明「Toetona」與「Kaggilach」一樣,是屬於林子社一帶的圭柔社系統,因此大屯社應另成一區,不會與圭柔社雜揉在一起。

假如再進一步用帶有歷史想像力的考證,則二十三、四戶,人口七、八十人的「Toetona」小社,就語音而言,與臺語的「大屯仔(Töa-tun-á)」相當接近[12]。由此,似可更可進一步間接證明淡水鎮北邊大屯庄,並非荷蘭時代以來的「奇獨龜崙社」、「大屯山社」──除非有直接證據指出大屯山社在清代中期搬遷到北麓,造成南麓的廢社。

大屯山社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | ── | ── | 151 (39) | 137 (31) | 120 (26) |

33.Steen Backerije

磚窯、瓦刦

「Steen Backerije」,即「煉瓦」、「燒磚」的工作坊。荷蘭漢學家施萊格(Dr. G. Schlegel)所編的《荷華文語類參》作:「陶窯;瓦窯、磚瓦窯」。本圖中繪了兩座煉瓦或燒磚的工作坊,一圓一方。

淡水海岸地帶多石灰石,在西班牙時代已十分瞭解沙巴里(Taparri)地方有很豐富的石灰石,可燒製建築用材[13]。給爾得辜的報告也說:

- 這裡也是燒磚的好地方,並且從小山崙中可砍伐木材,製造各種有用的器物。

不只如此,當荷蘭人重佔雞籠島時,亦曾派船隻或令金包里番到「南海灣(zuitbay)」──即淡水──伐取木材與石灰石,而在雞籠城內週圍一六九荷呎(約五十公尺)的灰窯中燒製[14]。今天淡水鎮內猶有「灰刦仔庄(Fu-iô-á-chng)」與「瓦刦坑(Hiä-iô-khin)」的舊地名,可謂其來有自。

本號的地點既然繪在三十二號「奇獨龜崙社」之北、三十四號「北投仔」之南,兩旁又繪有坑溪,依此來判斷,從「瓦鴴坑」到內、外竿蓁林一帶,都是可能的候選地點。

這一地帶,在以前應該有「瓦刦」的舊地名,但後來卻不再使用,只留下「瓦刦坑」一詞。

34.Rapan

荷語拼音:Rapan / Rappan; Kijpatauw / Kijpatou / Kipatauw / Kipatauw / Kippatauw / Kipatou / Kipatouw / Kijpatauw / Kijpatou

漢譯名稱:北投仔社;內、外北投;內、外北頭

一般考訂:無

三十四號繪有兩小排狀似豪華的屋子,與三十二號的「瓦刦」隔一條稍大的坑溪,與三十五號的「沙巴里」則隔一條小坑溪。此號圖左邊近噴硫磺霧的山丘之處,又另繪有一稍大的村落,但未標號碼(見圖4-1)。

本號的番社標名:「Rapan」,但遍查目前已經出版的資料,卻沒有同樣的社名存在[15]。顯然,此社應該是某社的另外名稱,我們得從另外角度來考訂。從荷蘭文獻有關番社名稱的資料中,我們可以發現,番社有時候是以頭目的名字為社名,例如「Wadding」溪畔的「Tokojan」番社,頭目之名為「Wadding」[16];「Laco」社與是峰仔峙的頭目「Laco」[17]有關。北部原住民的番社名,與頭目名稱,有一定的關係。

據此,我們可在一六四六年前後的一份「某士兵及路加嘰臘士調查公司統治下淡水、武𠯿灣兩河流域各村首長名及戶口表」[18]中,找到解開「Rapan」社的線索。表中,「Kipatou(北投)」社的頭目名就是「Rapan」,該社39戶,134人。與一六四七年以後戶口表中的「Kipatauw社」規模大致一樣,都是指北投社。

北投社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 139 (39) | 134 (39) | 150 (38) | 125 (33) | 83 (22) |

關於北投社的資料,西班牙人曾指出:北投(Quipatao、Quipatas)是個大社,約有八、九村社,位於山腳下,與林子(Senar)社相近,可以由陸路走到那裡。該地產有大量的硫磺,故社人較其他番社為富有」[19]。荷蘭資料亦云:「北投(Pattau、Pattauw)社的兩位頭目名為Gacho(Gackgouw、Ghacho)與Limouan(Limbang、Limwan)」;此社是大社,亦另有一社名:「Massouw」[20]。

綜合以上證據,我們因此可結論:「北投」是包括幾個小社的大社名,故文獻上有時會以另外的名稱呈現[21]。本號的「Rapan社」,可以說就是「北投社」的另一個名稱,或是其中的一社。如果再回頭看本號圖,標有號碼的「Rapan」社,雖房子畫得較「豪華」,但社的規模卻比噴硫磺霧山丘旁的未標號之番社為小。這座噴硫磺霧的山區,無疑是今臺北市內北投地區的大屯山與硫磺谷,山下的番社是清代文獻中的「內北投」。如此,「Rapan」社就是淡水鎮的「北投仔(今北投里)」,也就是清代文獻中的「外北投」了。

至於外北投社兩旁的坑溪,南邊應為「內竿蓁林坑(溪)」,北邊為「鬼仔坑(溪)」。我們所以要確定圖上所繪的坑溪究竟指今天的哪一條,其實與下一號著名的「Tapparij」社社址之確定,有著密切的關係。

35.Tapparij of balaijo dorp

荷語拼音:Tapare / Tappare / Taparri / Tapparij

漢譯名稱:沙八里、淡水、澹水社

一般考訂:金包里社

本號「Tapparij of balaijo dorp:沙巴里,一名馬賽社」,「balaijo」為「basaijo」之誤,即「馬賽人」。圖上的本社位置,在淡水紅毛城之旁,與三十四號「北投仔社」之間,有一條坑溪,這一條坑溪,如上所比定,應為「鬼仔坑(溪)」。換言之,從本圖標誌位置來看,「Tapparij社」就在今天淡水鎮的鎮中心地帶。後面繪有「未耕平埔」,實為今之「大田寮」一帶。本圖與淡水鎮地名古今相互呼應,亦由此可見一斑。

可惜,這個原住在淡水鎮中心、且在近代初期北臺歷史上,與雞籠金包里人(Kimauri)並聞於世的「Tapparij社」人,幾乎千篇一律被錯誤比定成今金山或萬里鄉一帶。關於「Kimauri」與「Taparri」地名的重新辯正,我在最近出版的《萬里鄉志》內已經有所發揮[22],敬請讀者自行參讀(見圖4-2)。

這裡僅擇要點略提一下我上舉的考訂:西、荷文獻中的「Tapparij社」,其實就是稍早明代漢籍文獻中的「沙巴里(Sa-pa-lí)」一地,早在歐洲人未來臺灣之前,已為違法犯禁、私通海外的漢族商人所知的交易地點。

及至西、荷佔領淡水之後,有關「Tapparij沙巴里社」的資料相對多起來,我們可藉此為該社的歷史作部份的重建。根據西、荷文獻,沙巴里與金包里都是馬賽人的番社(Basaeyers dorpen)[23]。而且,從西班牙報告中,似乎有跡象顯示雞籠的金包里人是源出淡水沙巴里[24]。若然,則隨著西班牙人的行政、宗教重心在雞籠,使得淡水沙巴里社人的社會與文化發展,在近代初期的國際商業交易史中,為金包里人所超越。

西班牙來淡水之際,沙巴里番人住在淡水河口的山中及海邊,大約有四、五番社。但歐洲人來臨後,沙巴里人曾被迫作短距離的遷社。例如:一六三二年,沙巴里舊社(Taparri el viejo)的番人因奪取赴柬埔寨船隻的船貨,故被西班牙人焚社,舊社的社址也是Bartolomé Martinez神父溺斃的地方,都在河口一帶[25]。西班牙神父並且曾建議將這些沙巴里番社遷集到河口,俾成一個大番社。後來是否執行,暫不得而知。不過,據本圖可知,若有遷徙,也都是遷到今淡水鎮的鎮中心地帶。換言之,都在一公里方圓之內移動。

沙巴里也是西班牙神父耶士基佛(Fr. J. Esquivel)最初來淡水傳教的地方,他並將雞籠地區遭暴風雨打壞的漢人教堂之建材,移到這裡來,另建「洗禮約翰(S. Juan Bautista)」教堂。為了向當地原住民宣教,耶士基佛神父甚至在當地學習沙巴里語(即淡水語),並編輯《淡水語語彙》(Vocabulario de la lengua de loss Indios Tanchui en la Isla Hermosa)、《淡水語基督教理書》(Doctrina cristiana en la lengua de los Indios Tanchui en la Isla Hermosa),可惜,這兩冊書,迄今仍下落不明。

耶士基佛神父亦曾建議在淡水城砦附近建一間小醫院,用來治療漢人、日本人與原住民[26]。由此,似可窺見在西班牙時代,今淡水鎮的鎮中心地帶,除沙巴里原住民外,亦住有少數的漢人與日本人。無論如何,沙巴里人應該是主要的人口,從後來的荷蘭戶口表來看,亦在中型以上的番社之列。

澹水社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 288 (84) | 280 (84) | 325 (87) | 250 (72) | 157 (48) |

這個沙巴里社,據推斷,應該是清代文獻中的「淡(澹)水社」。因為淡水鎮境內的番社中,「大屯山社」,如三十二號所證,是「Touckunan:奇獨龜崙社」,「北投仔社」是三十四號的「Rapan」;而「小雞籠社」與「雞柔社」,下面四十一、二號將證明,是指「Kaggilach」、「Sinack」。但令人納悶的是,這個與外界接觸頗早、人口並不算少的「淡水社」,到了明鄭時代還有「上澹水通事李滄愿取金自效,希受一職」,清初且替「內北投、麻少翁、武嘮灣、大浪泵、擺接、雞柔」社納餉[27],為何在清乾隆之後並未選出番屯丁?是否這個著名的番社又被漢人趕走了,還是因長期以來與外界頗有接觸而「文明化」,失去了番人的身份與特質?

36.'t oude bossie

小片古樹林

本號繪於淡水紅毛城與淡水鎮中心之間,此一地帶仍屬「未墾平埔」的範圍,不知今天「官田」稍北的「破仔樹(Pö-á-chhïu)」,是否可當候選之地,地方上的研究者若有所發現,敬請賜教。

37.Tamswijse berch

淡水山

即觀音山,請注意倒數第二座山的山上繪有番社,此番社應該是大坌坑社。又,附帶一提的是,西班牙人在淡水時,曾在這裡建有防衛工事,與對岸的淡水城砦共同防禦淡水河口(見第六章)。

38.Reduijt

堡壘,即今淡水紅毛城。

西班牙人於一六二八年佔領淡水地區之後,就在今淡水紅毛城的附近建造一座城砦,名為St. Domingo。翌年八、九月間,南部的荷蘭人曾派遣一艦隊欲逐北部的西班牙人,但被守將Joan de Alcarazo用計擊退[28]。當時,荷蘭人已繪有雞籠、淡水的情報圖,淡水的圖上有一四角形的城砦,標名為「de Ronduit op Tamsuÿ(淡水城砦)」[29]。

不過,這座城砦的建材,據一六三二年耶士基佛神父的報告,得知係用土塊、竹幹與木材,難以防禦,故建議用磚石改建[30]。一六三六年,淡水城砦遭原住民夜襲而燒毀。翌年,西班牙人改用磚石建造[31]。但大約一年左右之後,即一六三八年,西班牙人以兵力不足等原因,毀淡水城砦撤離。

一六四二年八月,荷蘭人攻下北部後,又在原址上建造城砦[32]。十一月九日,荷蘭人舉行淡水城砦的命名,以當時的第九任巴城總督范‧帝門( Anthony van Diemen)之名,為本城砦命名:安東尼城(Fort Anthonij / Anthonio)。城砦的四個角也分別冠上名稱,即:半月形窗的(南)西角為「帝門(Diemen)」;北東角的「瑪莉亞(Den Burcht Maria)」,與南(東)角的「硫磺角(Swaevelpunt)」,另一鈍角及半月門,則仍舊未命新名[33]。

給爾得辜報告云:

- 城砦相當深邃,矗立於河口適當的位置,係由地上建起四個厚重磚石砌成十字交叉圓拱的建築。地下有兩間地窖,放置儲糧、彈藥等物品。在下層兩個與上層兩個拱頂之間,區隔著四個房間,其間放置著鐵鑄大砲、貨物、現金,以及指揮官、砲手的武器。在入口處,設有哨崗,由此有兩個不相連接的樓梯,拾階而上可通往官員及一般士兵的住房。整座四方形的城砦,共有十二個漂亮的半月型窗戶,以保空氣流通。

- 城頂高處的柱狀塔相當寬厚,成八角形,為堅硬木材所造,頂尖包以鉛片,塔頂也緊密覆蓋著瓦片。因此,這座城砦相當堅固,且似所費工本不多。然而,此項工事卻有大缺陷,相當不適合防禦。

給爾得辜報告所描述的紅毛城,是一六五四年五月之前的狀態。因為他在五三年以瀆職被撤換,回大員接受審判,五四年被送回巴達維亞。而當年五月,淡水雞籠的議會決議遵照大員當局之令,要修補淡水城。不過,他們認為如只照大員當局的辦法來整修,無法耐久抵擋強風及地震,因為大樑已經朽壞。他們認為,最好是把八角形的屋頂拿掉[34],改成平台,用四角形石塊和石灰鋪上,而隙縫、龜裂部份,則用亞麻油石灰泥(gallegal)來塗抹,以防漏水[35]。

不過,遲至一六五六年五月,從《臺灣日記》中,記載有城砦的柱廊部份已整修完工,並指出屋頂部份因有互相傾裂之危,終究得重新做[36]。可推知到五六年之時,淡水城的八角屋頂仍在。八角屋頂何時拆毀,還須進一步調閱原檔,才有辦法瞭解。

關於淡水城砦的緊鄰,給爾得辜的報告又云:

- 城砦的山腳下,有數間竹屋,住著〔原住民番社〕頭人及其他〔對公司〕忠誠的人。病院、打鐵店與公司的庭園,位於漢人市區與前述住家之間。

從本號圖,我們也可以看到紅毛城下,繪有兩三間房子,以及兩間大房子(其中之一應該是病院),最旁邊有一四方形圍著一間類似建築物,應該是打鐵店。此外,城砦的後面繪有一條水道,流經今淡水工商管理學院,似乎是「水碓仔(tsúi-tsui-á)」的舊水路一帶,但今已不見[37]。

有意思的是,一六六四年荷蘭再據雞籠時,主力置於雞籠島。前後四年之間,南部的明鄭軍隊亦曾派軍北伐,佔領淡水城砦。駐紮軍的統領老爺(Lauwja)就住在前荷蘭指揮官所住的房子,士兵駐紮於城外的茅屋,淡水城砦本身卻用來當粟倉[38]。這種情形與臺南的安平城(Casteel Zeelandia)一樣,「鄭成功率師至此,即就居焉;今為積穀之所」[39]。似乎對漢人來說,城砦不是個適合居住的地方。

39.Cinees quartier

漢人住區

圖上繪有三排整齊的房舍,與四○號沙丘之地,隔一條(或圳),並與三十八號的紅毛城隔一條溝(或圳)(見圖4-3)。由此來判斷,荷蘭時代的所謂淡水漢人住區,無疑就是油車口一帶。漢人住區後面畫有如細胞狀之圖,與四周繪有長方形格子處不同,這代表已經開墾的農田(有水道灌溉的水田,今天油車口與紅毛城附近,不是有「大埤」的地名麼?!)。另外,特別要注意的是,細胞狀圖上又繪有數間簡陋的房子,應係代表農人耕作休息的草寮,也就是所謂的「田寮」。這個水田地點,無疑就是大庄埔。

漢人來淡水油車口或附近活動,乃至落腳定居之事,比較可靠的文獻記錄是西班牙時代。如三十五號所述,淡水城砦附近已有漢人、日本人。到了荷蘭統治時代的一六四四年左右,荷蘭當局允許漢人前來淡水、雞籠居住,此後人數漸增[40]。進而四六年九月,卡龍長官寄信給淡水的下級商務諾柏(J. Nolpe),提到由於雞籠一帶無法耕種,故同意漢人在淡水種作[41]。

《臺灣日記》的一六四八年六月條,載云:淡水區已有七十八名漢人,其中,有些人與當地婦人(即原住民)結婚,並開始從事農耕,這是「因為武𠯿灣(Pimerowan)以及淡水河沿岸的收穫不足供養之故」[42]。由此可見,油車口一帶已經有漢人所開墾的田園與社區。從資料中,我們也可以發現,淡水區的荷蘭人主管常會到漢人社區來活動。一六五○年前後,甚至發生三十五名漢人控告淡水區主管朴洛克厚一(A. Plockhoy)與漢人石東(Siotangh)妻子有奸情之事[43]。一六五六年前後淡水地區原住民反亂中,本區(’t quartier)亦曾遭林子、北投與Pillien(雷裡社?)的番人燒殺,唯災情如何,資料並不詳備[44]。

40.Sant Duijen

沙丘之地

圖上繪有如山之狀的沙丘,無疑就是舊沙崙庄,即今沙崙里一帶。其隔鄰即為有名的油車口漢人住區。

41.Kaggilach

荷語拼音:Kaggilach / Cackerlack / Cackerlac;Kipas / Kypabe / Kibabbe

漢譯名稱:小雞籠社

一般考訂:雞柔、圭柔,淡水街圭柔山。

本號的「Kaggilach」,位於四十二號「Sinack(林子社,詳見次號考證)」的北鄰。荷蘭番社戶口表中,僅一六五五年的「Chinaer社」旁,有「Cackerlack社」,而且只出現過一次。五五年戶口表中的「Chinaer」、「Cackerlack」,就是本圖中的「Sinack」、「Kaggilach」已無須再證明。

我們在考證「Touckenan大屯山社」時,提出「Toetona」、「Kaggilach」與林仔社有關係,除了本圖所繪的位置證據外,現再舉其他資料以資證明,並進一步推定本社的今天地點:

一、如三十四號所指出的,北部番社的名稱,有時候是用土目的名字當社名,「Kaggilach」也是這個例子。如一六四五、四六年左右的人口表中,「Kipas」社的頭目名叫「Kakijlach」,三十二戶、一○八人。四七年至五五年戶口表中,僅一六五○年有「Kypabe」、五四年有「Kibabbe」[45]的社名,但五五年的表中卻無「Kypabe」,僅有「Cackerlack」社。「Kipas」、「Kypabe」與「Kibabbe」都是拼音稍異而實指同一社;因而五五年的「Cackerlack」社,就可以判斷是以「Kipas」社頭目名「Kakijlach」來登錄了。

二、我們把一六四七年至一六五五年戶口表中的林子(Chinaer)、Kypabe與Cackerlack,以及Toetona的戶口數整理如下表:

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 林 子 社 | 294 (80) | 280 (84) | 160 (40) | 130 (30) | 81 (22) |

| K 、C 社 | ── | ── | K 193 (50) | K 153 (31) | C 95 (25) |

| Toetona | ── | ── | ── | 82 (24) | 77 (23) |

上表中,一六五○年之前,僅登錄林仔社的戶口,但到了五○年,林子社的戶口卻劇減將近一半。讅諸文獻,當時既無戰亂、爭伐而造成人口劇減之舉;而使人口死亡率暴增的風土病,則是一六五一年之事(見附錄三給爾得辜之報告)。那麼,林子社的人到底跑到哪裡去了?其實,我們若再看五○年新增「Kypabe」社,五四年新增「Toetona」社,不是有減少的人口被新增之社吸納的現象麼?換句話說,林子社口的減少,應該解釋成是同系統新社的分立。

又,據《臺灣日記》,林子社的頭目中有一人名為「Kaekielach」[46],與「Kypabe」社的頭目名「Kakijlach」相同。進而,在清代小雞籠社土地契約的簽署人名之中,有名為「己力(Ki-lat)」者[47],此名顯然與「(Ka)kilach」屬同一系統的命名。由此來看,本號與四十一號,以及「Toetona」社,都是同一個族群,在清代中被稱為「圭柔社」與「小雞籠社」。

接下來,我們就進行本號「Kaggilach」社址的比定。如上所證,此社另名為「Kipas」、「Kypabe」與「Kibabbe」,那麼,三芝鄉境內的「錫板(Siah-pán)」與此對稱。也許有人會質疑:此社既然在圖上被繪於林仔社之旁,怎有可能位於距離稍遠的三芝鄉境內?故應在淡水鎮內找類似發音的地名為宜。對此質疑,我想提醒一下讀者:本圖關於淡水鎮北邊到萬里鄉一帶的海岸,被濃縮得相當厲害,四十一號下方的四十四號經比定後得知是石門鄉的「麟山鼻」,由此可知本號所要表達的範圍,不只是淡水鎮而已。

42.Sinack

荷語拼音:Sinack / Senaer / Chinas / Cenaer / Chinar / Chinaer / Chettaer / Cginaar / Senaer / Cenar / Caenaer / Cenor / Cenner / Chinaen / Chinaar

漢譯名稱:林子社、雞柔社、圭柔社、小雞籠社

一般考訂:淡水、淡水鎮長庚里(庄仔內)或水源里

由圖上所繪來看,本號的房子比四十一號所繪來得更大,共有兩排房子,若我們在參照戶口表,可知此社至少在一六五五年之前,是一個大社。此外,屋後還繪有三塊田園,表示這個番社也從事農耕。

林子社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 294 (80) | 280 (84) | 160 (40) | 130 (30) | 81 (22) |

這個大社的位置,從圖上可知位於公司田溪的溪左,給爾得辜報告也說:

- 在城砦之後,有高高的平地及深谷,北投(Rappan)、林仔(Sinaer)及錫板(Kaggilach)等社的番人每年在那裡種作稻米。

既然在淡水城砦之後,公司田溪溪左,這個歷史上有名的番社社址就很清楚了,「林子街(Nâ-á-ke)庄」為不二之選[48]。然而,自伊能嘉矩以來,研究者卻千篇一律人比定成今天淡水火車站附近的庄仔內(長庚里)[49],間亦有人比定為水源里者[50]。這樣的比定,顯然與本圖及報告產生嚴重衝突。

那麼,是否有可能這張圖畫錯了,還是「Sinack」社的人曾經在一六五四年之前,因為反抗西、荷殖民者,在被征討後(見下述),被迫逃亡而離開舊社,搬遷到圖上所繪的現址?

由於「Sinack」社在臺灣近代初期可謂是相當重要的番社,該社社番不只與外界交涉頻繁,而且也是提供北部其他番社米穀的生產者(詳下),因此有必要不厭其煩地重新檢證史料。如所週知,西人據淡水之後,大約於一六三二年左右,於「Senar社」築一小教堂,獻給「玫瑰聖母堂(Nuestra Señora del Rosario)」,「此村在寧靜有樹林的小山之上,周圍有肥沃的耕地,為此地方的首府,有中國船舶入港之安全港口」。耶士基佛神父又從淡水城迎聖母像到Senar社安放,後來有記錄云:兩地之間的路程為一西里(Legua)半[51]。另外亦為後來的記錄則說「Senar社」與淡水城砦的距離為一西里[52]。

不管是一西里或一西里半,換算之後,「Senar社」都在淡水紅毛城五、六公里之外。如此一來,不只是「庄仔內」,連「林子」都不是適當的地點了。但是,若查當時人的記錄,有云:「Rosary聖母堂離淡水半西里」[53],或云:「住在淡水城附近是Senar番人,有八到九社,離城砦半西里」[54]。據此,則「Senar番社」離紅毛城二至三公里之間,剛好符合今天林子的位置,也符合圖上所標誌的地點。這一帶的番社,就是清代文獻中所說的「雞柔社」、「圭柔社」,乃至是「小雞籠社」。

換句話說,由此圖與西班牙文獻核對的結果,讓我們知道一個事實,那就是:雖然在西班牙時代,神父曾經建議當局把林子社的番人結合成一社;而且,林子番人也曾因叛亂受到西人的懲罰而逃入山中,然而由本圖所示,從西班牙的一六三○年代到一六五四年為止,林子番社應該都沒有遷徙到他處。不過,五六年前後的淡水地區動亂,林子人曾要求荷蘭人准許他們搬到淡水城砦附近居住[55]。結局如何,暫不得而知。若根據一六七七年的荷蘭資料云:「林子(Chinas)社位於距淡水城砦一大砲射程之遠」[56],則似乎是有往淡水紅毛城鄰近遷居的跡象。無論如何,這都要進一步再從資料檢證。

前面說林子社產米之事,可從西班牙文獻得知淡水城附近產良米,並能運到雞籠供食[57]。到了荷蘭人統治時,連荷蘭人也要來此交易米穀[58],可見林子社番人不完全是狩獵的民族。清代文獻雖有云淡水原住民「多不事耕作,米粟甚少」、「澹水各社不藝圃,無蔥韭生菜之屬」,此應不完全是指本社。此外,荷蘭資料提到林子人燒磚師父的家[59],亦反映林子人懂得燒磚,淡水鎮孝賢里一帶的舊地名灰刦仔庄的地名起源,應與此林子番的生業有關。進而,考古學家在埤島、林子所挖掘或尋獲的遺址,從歷史立場來說,或許都可視為十六、七世紀林子番人的活動領域。

最後,我們來敘述一下這個有名番社的「反亂(或起義)史」。西班牙文獻屢云林子番人與附近的Pantao番社不和,兩社之間常爭鬥[60]。Pantao番社的比定是一個大問題,它有可能是淡水鎮的外北投或對岸的八里坌一帶(見第七章)。據西班牙文獻的說法是:一六三三年,林子番因嫉妒西班牙神父到Pantao傳教,故利用招待傳教士之際,殺死Francisco Váez神父。事後,該族因怕西班牙人的懲罰而逃入山中。後來,殺神父的林子番人終於受到上帝的懲罰,其家產、船與房子,為颱風所吹毀,二十九人死亡[61]。一六三六年,又有Luis Muro神父被殺,此事肇因於西班牙人因缺糧而向原住民徵收糧食,林子番人似乎又參加了反對之役[62]。

以上兩役,目前已出版的西班牙文獻記錄得並不十分完整。幸運的是,在《巴達維亞城日記》與《臺灣日記》卻有相關的資料,可資重建歷史。但遺憾的是,《巴城日記》所摘錄的資料,卻讓人有不知所以然之慨[63]:

西班牙人在雞籠十八年間,與淡水土番交戰。其原因為淡水土番曾招待彼等,而隱藏雜草中突然出為襲擊。又曾在四年前將西班牙人四十人慘殺,其餘十二人至十五人乘三板船逃亡。後來西班牙人為復仇而率兵一百人重來,捕獲淡水重要土番十四人,殺其數人,其餘繫鎖而奴役之。彼等亦謀復仇偽裝和平,數人受牧師洗禮,距今十年至十二年,一夜雞鳴,襲擊西班牙人於其城,而焚其城(以沙卡泰saccatij蕺之),殺七十人(其中有傳教士二人)其他逃亡。後來賴傳教士等之努力,土番歸順。

若對照《巴城日記》與《臺灣日記》所收錄雞籠方面原住民的口供[64],與西班牙文獻合參整理後,我們才比較清楚知道事情的原委,即:

西班牙人領有雞籠後約第七年(一六三三年),淡水地區的林子土番因嫉妒西班牙神父到Pantao社巡迴宣教,故詐邀西班牙人到林子社,從而突擊,殺死四十名西班牙人,有十二至十五人倖存乘舢板脫逃。西班牙人於是率百名士兵征淡水,逮捕十四位頭人,其中數人被殺,其餘則被戴上鐐銬服苦役。經此事之後,因宣教師的努力而再歸順,林子人接受洗禮。但兩三年後,即一六三六年,淡水人不堪西班牙人向已婚居民每年課兩隻雞、三石(gantang)米,故利用晚上襲擊淡水城,殺死三十至七十名的西班牙人,其中有兩名宣教師[65]。

43.Sinackse Rivier

詩林仔溪;樹林仔溪;公司田溪

本號的「Sinackse Rivier:詩林仔溪」,從三十九號、四十號等的考訂結果來看,比定為現在的「公司田溪」,殆已無庸置疑。我們亦可由這條溪的確定,再度認定林子社(Sinack)位於公司田溪的溪北,即今天的林子,為確實無誤的比定。

這裡或許需要解釋一下這條「公司田溪」的地名問題。以前,我曾把「公司田溪」的「公司田」誤解為荷蘭東印度公司的「公司田」[66]。不久之後,我就發現我的看法大有問題,甚至是錯誤的。如果我當時的看法成立,那麼,清代文獻中所說金山與萬里一帶的「公司田橋」,以及今天尚存其名的北投政工幹校附近之「公司埤」,豈不是都可以解釋成荷蘭時代殖民者的開墾遺留?

而且,我以前的看法,還牽涉到命名學的問題:在荷蘭時代,臺灣的漢人會用近代後期的語彙「公司」來稱呼荷蘭東印度公司嗎?答案當然是否定的。在十七、八世紀的印尼巴達維亞,當地漢人稱荷蘭東印度公司為「公班衙」。在臺灣,只知稱東印度公司的「長官」為「王」,公司的土地為「王田」。而當時荷蘭文獻中頻頻出現的「Congsia」,才是真正與舊地名中的「公司」有關。這個「公司」一詞,卻是傳統的漢人社會制度之一。

不僅如此,「公司田」、「王田」等詞,又衍生一個重大的臺灣土地所有權史問題:荷蘭時代所開墾的土地,所有權全都在荷蘭殖民者的手上嗎?難道當時從事土地經營與開墾者──不管是原住民或漢人──所擁有的只是無法繼承與轉售的佃耕權?若然,為何一六六一年四月,大員城中的荷蘭東印度公司政權猶存之際,鄭成功即因缺糧而實行「屯田」,但仍在諭令中,三申五令文武各官「不准混侵土民及百姓現耕物業」?假如土地所有權都是荷蘭公司的,鄭成功只消接手過來即可,何須贅言?

一張小地圖,一個小地名,竟然可以告訴我們這麼多為研究者所忽略的事。

[1] 中村孝志,〈台灣におけるエスパニヤ人の教化事業〉,頁36。

[2] 村上直次郎譯注,《バタブイア城日誌2》,頁148-151。

[3] DZII, p.21, 23.

[4] 中村孝志原本直接音譯,後來改成「海山川」,見:同氏演講,〈十七世紀中葉的淡水、基隆、臺北〉。

[5] 翁佳音,〈舊地名考證與歷史研究〉,頁108-109。按,正文所引的第一個理由,於此再補充說明一下。荷蘭語的「G」之發音,與英語不一樣,它被發成類似「赫」的喉音。

[6] 洪敏麟,頁312。

[7] 蔣毓英等修,《臺灣府志》(上),頁40、114。

[8] 周鍾瑄,《諸羅縣志》,頁7。

[9] 清代的熟番屯丁冊,係選拔熟番壯丁服役、助官作戰等,官方則賜予田土口糧為酬,並編訂名冊,以為校核之用。因此,各社屯丁的多寡,與該社的戶口數並無必然關聯。我們可看到,荷蘭番社戶口表中,戶口數多的社,如臺南方面的新港社等,到清代的屯丁冊中不一定相對選出同等比例的屯丁數。此中因素值得探討,但若不瞭解這個歷史背景,以社的屯丁數來推論該社是否人口衰微而合併,是相當危險的事。至少,就今天淡水一帶而言,荷蘭戶口表有一定的數目(而且還是不全的!),為何到了清代人數變成那麼少?番人生殖率低、死亡率高的解釋,是否在暗示漢人帶進高度農業文明「開發」後更嚴重?或者是漢人比歐洲殖民者更易屠殺原住民?「被迫遷徙」的解釋,又不追究到底遷徙何處等等,會有一大堆問題。

[10] 因此,有研究者將「Toetona」比定為「大屯」、「圭北屯」,見:王國璠主修,《臺北市發展史》(一),頁909-910。該文為老友溫振華教授執筆,我贊成他的部份比定。

[11] VOC1207, fol.532v.(1654年); VOC1213, fol. 545v.(1655年);中村孝志,〈蘭人時代の蕃社戶口表〉,《南方土俗》4 (3),頁189(1655年)。又,一六五四年戶口表的「Toetona」一處,原檔已破損,無法看清全字的拼音字母。鑑於這兩年度的戶口表社名拼音亦小有差異處,我不排除「Toetona」有可能拼成「Toetuna」。

[12] 我所說的「用帶有歷史想像力的考證」,是有別於一般的文學想像或邏輯推測。這種考證,雖無直接史料可資證明,卻以其他「歷史事實」的基礎而推論。例如,經過研究,荷蘭資料中的地名,並非完全是原住民語,荷蘭人在不少地方是依賴漢人通事的發音來記載地點名稱,如Tamsuy = 淡水;Hmkangboy = 茅港尾等等。此外,淡水鎮一帶的地名中,有相對於原八里坌的「大八里坌仔(Töa-bat-li-pun-a)」,有相對於北投的「北投仔」,有「庄仔」等等。又,Toetona的「oe」不一定全唸成「u:」,有時也唸成「o:」。就是有這些歷史事實的基礎,我們才敢如此推定。

[13] Esquivel, 1632, fol.313v.

[14] VOC1264, fol.178v.

[15] 第四冊的《臺灣日記》才又出現「Rappan」的社名,參見第七章。

[16] DZII, p.107, 109; 並參見第三章。

[17] DZII, p.119, 256.

[18] 中村孝志,〈蘭人時代の蕃社戶口表〉,《南方土俗》4(3),頁183。

[19] Esquivel, 1632, fol.309v; 1633, fol.320v.

[20] DZII, pp.109-110, 257. 引文中,我把有關北投的拼音均列上,一方面藉此以證明北投社的另一名稱──因頭目名相同;另一方面也在說明荷蘭人對原住民的社名與人名的拼音,前後仍為統一。

[21] 「北投社」的社名,一般均謂起源於平埔族語的「patauw,意即巫女」,即以前有巫女住在這裡而有這個地名的稱呼,見:伊能嘉矩,《平埔族調查旅行》,頁165;安倍明義,《臺灣地名研究》,頁104。老實說,我對這種說法相當懷疑。伊能氏謂「平埔語Paktao是替病人祈禱的巫女」,就如同他說「八芝蘭」與布農族語的溫泉有關一樣,無法令人相信。至於安倍氏主要是研究南部原住民的語言,他如何知道北部的馬賽語有這個詞彙?更何況在當時現存的馬賽語,也找不到這樣的單字,見:土田滋,Linguistic Materials of The Formosan Sinicized Populations I: Siraya and Basai, (Tokyo, 1991).

[22] 薛化元、翁佳音總纂,《萬里鄉志》(臺北:萬里鄉公所,1997),頁25-28。

[23] 薛化元、翁佳音總纂,同上書,頁30。

[24] 耶士基佛神父一六三二年的報告有云:「金包里的土番與沙巴里相同,那些金包里人全都是沙巴里人」,見:Esquivel, 1632, fol.308v. 我之所以特別舉這條資料,重點在於不贊成伊能嘉矩所「調查」而主張的:北部的凱達格蘭(即馬賽族)族,是以三貂角為原據點而再四處分佈。伊能的這個主張來源,是依據和平島「龜霧社」原住民的筆談報導。但就如本書第五章所證明的,伊能等人都誤解「大雞籠社」的位置,才會有如此的推論。

[25] Esquivel, 1632, fol.313r, 314r.

[26] Esquivel, 1633, fol.321v.

[27] 黃叔璥,《臺海使槎錄》,頁135、139。又,這個「通事李滄」,我不認為一定是漢族出身,因為在荷蘭時代,淡水的番通事相當有名,並見本書第八章的結論。

[28] Fernández, One Hundred, p.3.

[29] 一般書上所轉載之圖甚為模糊,清楚之圖,可見:Kees Zandvliet、江樹生,《十七世紀荷蘭人繪製的臺灣老地圖》(上),頁26-27。

[30] Esquivel, 1632, fol.313v.

[31] Álvarez, Formosa, tomo 2, p.83; 村上直次郎,〈基隆の紅毛城址〉,頁15。

[32] E. Blair & J. Robertson eds., Philippines Islands, vol.35, p.148.

[33] DZII, p.43, 94.

[34] 李乾朗,《淡水紅毛城》,頁32-33,推測紅毛城以前曾有「一金字塔狀的尖形屋頂」,實誤。現在的紅毛城內展覽圖片,亦繪成尖形塔,我們希望能更正最佳。

[35] DZIII, p.347-348.

[36] DZIV, VOC1218, fol.225r.

[37] 此條資料,承蒙中研院臺史所的許淑真小姐(淡水人)提供意見,特此致謝。

[38] VOC1264, fol.181v.

[39] 吳桭臣,〈閩遊偶記〉,約於康熙五二年(一七一三年)來臺,收於《臺灣輿地彙鈔》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1965),頁18。

[40] 村上直次郎譯註,《バタブイア城日誌2》,頁284。

[41] VOC1160, fol.237v.

[42] DZIII, p.48.

[43] VOC1176, fol.742v-743r.

[44] DZIV, VOC1218, fol.160r-160v.

[45] VOC1207, fol.532v.

[46] DZII, p.97.

[47] 見溫振華,〈清朝小雞籠社初探〉一文所收契字,頁20、21等。

[48] 除了地點、方位一致外,我推測「Senaer」、「Sinack」、「Chinaer」,就是後來「林子(Nâ-á)」的地名起源。容我再大膽推測:「Senaer」一語,似與「Tamsui(淡水)」一樣,語源應該不是原住民語,而是漢語的「樹林(Chhiü-nâ)」。

[49] 中村孝志,〈台灣におけるエスパニヤ人の教化事業〉,頁56。

[50] 陳國棟,〈西班牙及荷蘭時代的淡水〉(上),《臺灣人文》第三期(臺南,1981),頁35;王國璠主修,《臺北市發展史》(一),頁908。又,上文中提到的現在地點距離,亦承蒙淡水出身的陳國棟博士向我再確定,在此一併致謝。

[51] 村上直次郎譯註,《バタブイア城日誌1》,頁349。一西里(Legua)約為 5.1-5.572公里,則一西里半就將近八公里了。我懷疑村上博士可能將英譯的「half a league」譯錯,可惜我一下子找不到Blair & Robertson編譯《菲律賓群島誌》所收的Concepción譯文,待考。

[52] 大國督,《臺灣カトリツク小史》(臺北:杉田書店,1941),頁79;方豪,《臺灣早期史綱》(臺北:臺灣學生書店,1994),頁212。

[53] E. Blair & J. Robertson eds., Philippines Islands, vol. 32, p.173.

[54] Esquivel, 1632, fol.308r-308v; 1633, fol.320v.

[55] DZIV, VOC1228, fol.604r.

[56] VOC1264, fol.181v.

[57] DZI, p.238.

[58] DZII, p.132.

[59] VOC1160, fol. 249v. 原文為「ten huijse van Sacko Chinas steen backer」。

[60] 中村孝志,〈台灣におけるエスパニヤ人の教化事業〉,頁36。

[61] 大國督,《臺灣カトリツク小史》,頁88-90;Álvarez, p.64-65.

[62] Álvarez, pp.49-50.

[63] J. de Hullu, Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, Anno 1644-1645, p.128; 村上直次郎譯註,2,頁281;郭輝譯,《巴達維亞城日記》(臺北:臺灣省文獻委員會,1970),頁414-415。上引資料,係採用中譯文。我說《巴城日記》摘錄讓人不知所以然,是指巴城方面的人將臺灣送去的資料中「西班牙據雞籠後的第四年」,抄成「四年前」。

[64] DZII, p.258; 筆者的中譯,見:黃美英主編,《凱達格蘭族書目彙編》,頁114。

[65] 原住民的口供交待了西班牙文獻所未記之事,但口供卻記錯年代。口供謂「領有雞籠後的第四年」,應為「第七年」之誤;口供又謂「十至十二年前」,亦誤,應為「八年前」。關於課稅資料,參見:村上直次郎譯註,《バタブイア城日誌1》,頁279。

[66] 翁佳音,〈舊地名考證與歷史研究〉,頁102-103。

第五章 北部海岸:四四號至五四號解讀

主頁 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 結語 |大臺北古地圖

一、前言

如第一章所言,本圖重點是描繪淡水河、雞籠港灣,以及荷蘭東印度公司當地現存城砦、日常航行所經番社。因此,淡水河口被誇張得很厲害,而從四十五號之後到五十號之間的北部海岸,卻被縮小得不成比例。到了五十一號基隆港灣之內,才又被誇張起來。四十五號之後到五十號之間的北部海岸,在給爾得辜的報告中,亦僅一段:「若要從淡水操夾板船……等前往雞籠,可取道港外一荷里,朝東北東航行。至第二岬角與駱駝角之間……野柳角。之後……直行往金包里番社,在城砦與本島的狹窄水道處,即可找到停泊之地」的文字。但,這並不代表北海岸一帶無值得考釋之事。以下,我們嘗試參照其他文獻進行歷史的挖掘工作。

二、解讀

44,Eerst Hoeck

第一岬角;麟山鼻

本號之岬角被繪在四十二號林子社的下方,隔四十五號一條小溪之後,又有四十六號的岬角。正如第一、四章所述,三芝鄉之後的北海岸線被濃縮得很厲害,但另一方面,對當時航海相當重要的岬角卻都未遺漏地被描繪、標誌在圖上。西班牙或荷蘭時代是否曾經替「麟山」、「富貴」角命名,目前尚不清楚。但是,由於石門鄉的兩座岬角目標實在太明顯了,自古以來是北部臺灣近海航行的重要標誌。所以,在這張地圖上,麟山鼻被標記成「第一岬角(Eerst Hoeck)」,富貴角則為「第二岬角(Tweede Hoeck)」。此岬角被稱為「第一岬角」,即意指由淡水開航船隻所遇到的第一個岬角。因此,我們可很確定地比定成石門鄉的麟山鼻。

關於麟山鼻,文獻上又有其他的名稱。在一六二五年高級舵公諾得羅士(J. Noordeloos)所繪第一張完整的臺灣島圖〈北港圖〉中,圖上標有「de grauwe houck:灰色岬角」,經考證,此岬角實即麟山鼻[1]。可能是當時荷蘭人船員看到這座黑灰色岩石的岬角,而有這樣的稱呼。此外,西方文獻亦有將麟山鼻稱為:「小雞(籠)角」者[2],漢籍文獻則作「小雞籠鼻頭山」[3]。

一般而言,由於北海岸沿岸多石磯,俗稱「跳石」,文獻謂:「……有石曰雞籠尖(俗名雞籠杙),曰跳石,疊疊水面,自八里坌至大雞籠城跳石而行,長四十有五里」、「沿路內山外海,多巨石;巉岩碁峙,相去數武,其下澗水,深淺不一。行人跳石以渡,失足則墜於水」[4],即指出北部沿岸自古以來即以難於行走著名。不過,這並不意味著淡水與基隆之間的沿岸跳石,阻隔著兩地原住民的陸路往來。跳石海岸對外來民族可能難於通行,但對原住民來說並不困難,漢籍文獻亦謂:「惟土番能之」[5]。一六四二年荷蘭人佔領北部後,即用盡各種方法調查北部的可通行道路等事,他們也知道有一條沿著海岸走到雞籠的老路[6]。因此,同年十一月二十一日至二十三日之間,優司特‧戴‧弘特(Joost de Hont)隊長接獲命令,在淡水林子社的番人三哥(Samco)陪同下,由淡水走陸路到雞籠,從事北海岸陸路的調查。

在戴‧弘特的〈從淡水林子到雞籠的報告〉中[7],提到他們經三芝鄉而行,「我們來到了去年步兵千總揚(Jan)率領二中隊休息的地方,此處有一伸出的岬角,並有一小片的沙灘,溪河從此流出」。由行程來判斷,「此處有一伸出的岬角」之句,應該指麟山鼻,而所謂的「一小片沙灘」,無疑就是今天的白沙灣一帶。至於「溪河從此流出」之句,究竟是指麟山鼻右側、三芝鄉境內的河流,還是石門鄉境內的楓林溪,尚待進一步研究。無論如何,從這段文獻來看,已可知荷蘭軍隊的足跡曾在麟山鼻一帶盤桓過。

45,Verse Rivier

清水溪;楓林溪

第一岬角與第二岬角(即富貴角)之間,繪有一條很明顯的河流,荷蘭人稱為「清水溪(Verse Rivier)」。從今天的地理環境來判斷,這條清水溪,無疑就是石門鄉境內的楓林溪。

本圖從這條溪起,一直到五十三號的「quimourije:金包里」之間,只繪有山丘而無番社聚落。那麼,這是不是意味著這一段的北海岸地帶,在近代初期時是個無人煙之區?答案,當然是否定的。我們已再三指陳:這個地帶並非本圖所要呈現的主題,因此未標繪番社,自然是可以理解的。不過,我想利用考釋本條之際,從文獻與傳說中,略證此段沿海與淺山地區(即今石門、金山與萬里),至遲在西、荷時代已經有番社的存在[8]。

按照目前不少人奉為圭臬的定論,則石門鄉在以前為平埔番族Vavui社(即小雞籠社)的所在地;或謂(在清代之後)三芝鄉的小雞籠社有一部份的人遷來石門鄉居住,因而才有番社。「Vavui」意為:「山豬、豬」,也就是說石門鄉在以前為山豬出沒之地,因而有此稱呼[9]。當然,這又是伊能嘉矩與安倍明義的說法,進而有人引伸說石門鄉的「老梅」地名,原來就是起源於Vavui,後來改以近似音的「老梅(Ló-bôe)」。[10]

換句話說,目前的觀點多少有推定石門鄉的番社是比較晚(清代)才成立的傾向。但據前號所引戴‧弘特的報告,他們一行人經過麟山鼻之後:

- 我們再稍前行,來到一條溪邊有六間獵屋的地方,該地叫做Ero。從這裡再往前走,就是一條滿佈石礫與礁石的險惡之路。晚間,我們夜宿於一間叫做Malleymey的小獵屋裡。

報告中的「溪邊有六間獵屋的地方,該地叫做Ero」一句,「溪邊」、「Ero(下荖)」,可推定該溪若非楓林溪,則應為老梅溪。但比較重要的是「溪邊有六間獵屋」,由此可見荷蘭時代石門鄉有原住民在此狩獵活動。其次要注意的是他們夜宿的有小獵屋地點:Malleymey。此語若用臺語音譯,則接近「瑪老梅」。若再檢索清代乾隆五十(一七八五)年小圭(雞)籠社的招佃開墾等契約,有「嘎嘮覓」之地名[11],此舊地名幾乎與「Malleymey」同語同音。引證至此,已可確定「老梅」的地名起源不是「Vavui」。

但是,僅根據上引荷蘭人隊長的簡短報告,充其量也只能確定石門鄉在當時是原住民的獵場,原住民來此狩獵時,就住在小草寮中休憩。若然,似乎荷蘭時代的石門鄉是無「番社」聚落可言,必須等到清代以來由三芝鄉的小雞籠社遷居來此,才有番社。但細就荷蘭資料與石門鄉的舊地名比對,卻顯示該鄉原本有番社的可能。

《臺灣日記》曾提到裴德中尉在一六四三年一月四日,應淡水林子番社居民的請求,到他未曾走訪過的林仔與「Arrito」番社,接受番人頭目Merou與Kakilach的招待[12]。這個「Arrito」番社既然在林子番社的附近,據判斷,石門鄉內的舊地名「阿里荖(A-li-ló)」是相當適合的候選地點。我所以如此判斷的前提,在於我認為:十七世紀前後,北臺灣海岸一帶的原住民,根據西、荷文獻,可以分為:(一)淡水、三芝與石門的「沙巴里:Tappari」族群,以及(二)金山、萬里、雞籠與三貂的「金包里:Kimauri」族群──兩個族群均屬於馬賽族(Basayer)。[13]石門鄉是屬於沙巴里族群的活動範圍,又從生態環境及考古遺址[14]來看,若說該鄉境內在荷蘭人統治,以及以前的時代,沒有原住民的小型聚落,是很難說得過去的。

46,Tweede Hoeck

第二岬角;富貴角

如四十四號的考訂,本號的第二岬角,無疑就是石門鄉的富貴角。一六二五年之〈北港圖〉則作「de groene houck:青綠岬角」,應該是當時船員看到這座青灰色風稜石的岬角,因而有此命名。

然而,自伊能嘉矩以來,一般人對於「富貴角」命名來源的解釋,都是根據一七二六年荷蘭宣教師法連太因(Valentijen)《新舊印度誌》一書所載的臺灣地圖。由於該圖北部之處有「de Hoek van Camatiao」的地名,因此認定「富貴角」一語起源於荷蘭人命名的「Hoek」,後來漢人就取其譯音字,而改稱「富貴角(Hù-kùi-kak)」[15]。

這個解釋,與我在四十四號所說的:目前尚無資料可確知西班牙與荷蘭是否曾替麟山鼻與富貴角命名,兩者互有矛盾。固然「富貴」是荷語「Hoek」的臺語譯音,Hoek音 [hu:k],意為「岬角」。但上述論點引用法連太因之地圖來解釋,卻值得商榷。凡是瞭解近代荷蘭人所繪製的有關臺灣地圖者,都知道法連太因書中那一幅臺灣圖有太多錯誤,很難採信[16]。而且,該圖的荷語標記:「de Hoek van Camatiao」,若按照福佬系臺灣人的翻譯習慣,大概會譯成:「崁仔貂角(Kàm-á-tiao kak)」。換句話說,縱使該圖的地名資料正確,則「富貴角」的原地名或荷蘭人所命之名,在漢人來說應該叫做「崁仔貂」。因為「富貴」一詞本身就是「角」的意思,「富貴角」如果再復原翻譯,就變成「角角」了,這在地名的命名法上,不能不謂相當怪異。

所以,我還是認為:麟山鼻與富貴角在荷蘭時代一般都被泛稱「Hoek」,頂多再以顏色或前後分個第一岬角、第二岬角以示區別而已。這兩座岬角似乎不像野柳那樣,前面冠有其他名稱。後來漢人在指稱與記錄「富貴角」地名時,也直接音譯並採用吉祥字「富貴」,至於富貴之後的「角」字,恐怕是更後來的人所加上。

47,Cameels Hoeck

駱駝岬角

本號「Cameels Hoeck」為荷蘭文,意即「駱駝岬角」。從今天地形來看,本號無疑是金山鄉境突出海中的獅頭山岬角。如同第一、二岬角是以顏色、前後來標誌,本號則是以形狀而命名。不過,荷蘭人或當時人所命名的「駱駝角」,似乎未流傳下來。

48,quelangs swaevel bergh en quelangs gat

雞籠硫磺山及雞籠坑口

本號圖標明「quelangs swaevel bergh en quelangs gat:雞籠硫磺山及雞籠坑口」,位於四十九號「Punto Diablos(魔岬 = 野柳)」的左側。本號並繪有一條小溪,此溪的上游繪有冒煙狀的山。這座冒煙狀的山,無疑就是今天金山與萬里鄉交界一帶的磺山。而這條小溪,應該就是萬里鄉的員潭溪。

值得注意的是,這條金山與萬里鄉交界的員潭溪,在本圖上被標示成「雞籠硫磺山及雞籠坑口」。由此可證明,從金山、萬里一帶起,在當時的地理觀念中,是屬於「Quelang:雞籠」之境域。換言之,地名「雞籠」一詞,有廣義與狹義的用法。狹義的「雞籠」專指今天基隆的和平島(參見第六章);廣義的用法,則包括從金山鄉起到今天的三貂[17]。

49,Punto Diablos

魔岬;野柳

「Punto Diablos」一詞,其實是西班牙文,意為「魔鬼(diablo)岬角(punto)」。「魔鬼岬角」已經被前輩研究者比定是今天萬里鄉的野柳岬角[18],這個比定已無庸置疑。

荷蘭文獻除在初期將「魔鬼岬角」記成「noort caep:北岬角」,以及後來刊印航海圖標為「Gekloofde klip(裂礁)」[19]之外,絕大部份是繼承西班牙人的稱呼,或者是拼成荷蘭式的名稱「Duijvel hoek」、「Caap Diable」[20]──兩詞都是「魔鬼岬角」之意。事實上,不只是荷蘭人沿襲這個「Diablo」的地名,到了今天仍然還是在使用中呢。「野柳」的地名,幾乎大多數人都以為是源自原住民的語言,而忘了這是從西班牙語「Diablo」音變而來[21]!

50,Smits Coolbaij

煉鐵用煤炭灣

本號繪成灣澳的形狀,荷語「Smits Coolbaij」意即「煉鐵用煤炭灣」。本號的位置,在今野柳之東、基隆港之西。那麼,圖上的「煤炭灣」大致的地點應該在哪裡呢?

未選出比定地點之前,我們先回顧一下有關北海岸產煤的文獻。本圖的文字「Smits Coolbaij:煤炭灣」,其實在十九世紀的西文文獻中,亦有同名的稱呼,即:「鼻頭(北斗)灣」或「煤炭灣(Coal Harbor)」,不過後者的地點是在和平島東南方的「八斗仔(子)」[22]。此外,清初的《諸羅縣誌》亦云北部煤炭:「出雞籠八尺門諸山,傳荷蘭駐雞籠時,煉鐵器皆用此」[23]。由後來的文獻觀之,「煤炭灣」應該在基隆港東邊,八尺門附近的「八斗子」一帶。如此一來,本圖的「煤炭灣」似乎是劃錯地點了。

其實不盡然。我們有以下的理由,足夠認定十七世紀前後的「煤炭灣」,與本圖位置一樣,是指基隆港的西邊一帶:

(一)荷蘭人領有北部之後,除了忙於探詢黃金產地與路線之外,也開始注意到基隆一帶的煤礦,並多次驅使金包里等土番從事挖掘。按照《臺灣日記》所載,當時的採掘礦地,是在海岸礁石一帶,位於和平島「聖三位一體城堡之南邊」[24]。今天的八斗子地點,卻在城堡的南東邊。

(二)四十四號所引的戴‧弘特〈從淡水林子到雞籠的報告〉,他們一行人在今萬里鄉的馬鎖(Basa)過夜後,次日清晨:

- ……再越過一座高山,又走到海岸,往Perack前進,沿途四處石礫與礁石,路況惡劣異常。Perack乃是面對著雞籠右岸的岬角。越過山之後,可見到一片水域〔指基隆內海〕。我們從那裡〔指越過山之後的地點〕走中間之路……11時,抵金包里,下午從該處橫渡Salvador堡。

報告中所敘述的路程,都還在基隆港的西側,因此才能走到和平島對岸的「金包里(Quimoury)」[25],而由那裡對渡到和平島的城堡。其中,「面對著雞籠(指和平島)右岸的岬角」的「Perack」,音似地名「八斗(Pè-táu)」。而「八斗」的地名,並不是基隆東側「八斗子」的專有名詞,今天基隆西邊緊鄰的萬里鄉境內,也有「八斗仔」、「八斗坑內」與「八斗山」等地名。再者,「雞籠島右岸對面的Perack岬角」一句,若考慮到戴‧弘特的報告收錄於〈雞籠日記〉之中,則可知所謂的「右岸」,是從和平島城堡內來記載方向的。因此,「Perack岬角」無疑就是「萬人堆鼻」。綜上所述,我們可以推定在十七世紀前後,「Perack=八斗=鼻頭」,主要是指基隆的西側。

(三)至於今天基隆東側有「八斗仔(Pè-táu-á)」的地名,從地名學觀點來看,既然詞尾有「仔」字,可推定它應該是相對於主要大地名「八斗」而來。而且西方文獻亦指出:東側的八斗(Pa-tou),是在一八七六年之後,以「煤炭灣(Coal Harbor)」聞名[26]。據此,可知荷蘭時代的「煤炭灣」與十九世紀的煤炭灣並不相同。

總而言之,從本圖以及上面的考證資料,我們幾乎能結論說:基隆煤礦的最初開採,應從基隆西側的外木山、仙洞一帶開始[27]。同時,我們對本號的「煉鐵用煤炭灣」地點,也因此可比定為今天的外木山至萬人堆鼻一帶的灣澳。

接著,我想順勢討論一下基隆一帶煤礦,在近代初期中被利用與開採的有關史事。從考古資料十三行出土大量煉鐵殘餘的鐵渣,以及發現煉鐵作坊一事[28]來看,可知原住民有用煤礦的習慣。西班牙人佔領北臺之後,從文獻得知其駐臺的人員中,有菲律賓呂宋土著Tagalog人的鍛工[29],由此來看,西人利用煤炭煉鐵,應該是合理的推測。至於荷蘭人,有關煤炭的資料尚屬不少[30],我僅隨手漫舉我所看到的:

- 一六四二年攻佔雞籠城之後,即已經帶煤礦樣品回台南檢查[31]。一六四五年二月十四日,卡龍長官送三五○噸(tonne balijen = 桶!)之煤礦運到巴達維亞[32]。

- 一六四六年四月卡龍(F. Caron)長官去信令淡水下級商務J. Nolpe到雞籠裝載一五○ Last煤礦[33]。

- 一六五四年五月三十日,美麗島號小桅船(’t galjoot Ilha Formosa)運28 last煤炭到大員[34]。同年,〈大員城決議錄〉載云:本年度巴城當局要求運送四○ last的煤炭供給Crommandel海岸地區,但因目前臺灣的船隻短少,故要求調用其他地區的船隻前來[35]。

- 一六五五年五月,指揮官裴德在雞籠山發現煤礦可挖,要求臺灣方面送來器材[36];同年八月,大員當局令船隻北上裝載25至30 last的煤礦,準備運至巴城[37]。

- 一六五六年五月二日,淡水雞籠報告將送一四四桶(balyen)煤炭,同月十九日,大員方面收到九九○桶之煤炭,並云雞籠八月時可挖到二○Last[38]。

- 一六五九年五月五百袋(balys = 桶!)煤礦抵巴達維亞[39]。

從上引資料所記錄的衡量單位,計有:「噸(tonne balijen)」、「last」、「桶(balij)」以及「袋(balys)」等等,五花八門,莫衷一是。就在這裡,更證明我於第一章所提的:應該正視荷蘭時代臺灣史研究的重譯問題,並非危言聳聽之語。日譯本《巴達維亞城日記》所翻譯的「噸」、「袋」,經查荷蘭文,原來都是指「桶」。一字誤譯,畢竟會造成不必要的錯誤解釋。總之,荷蘭時代煤炭的計算單位只有「桶」與「Last」。然而,這兩種名稱如何換算成今天大家所熟悉的單位,又是一個大問題。因為它牽涉到古今計算單位有異、裝載器物容量有大小[40],研究者得花費一番工夫去澄清與計算[41]。無論如何,從上述的訂單及繳交數量來看,雞籠的煤礦年度「出口」產量,都應該在二、三十噸以上,談不上是量產。

雖然,以上所舉的煤炭產量,比起後來的清代、日本時代以及戰後,幾乎不可同日而語。荷蘭統治當時產量不多,是因為當時在雞籠挖掘煤礦仍非安全[42],加之其經濟價值尚未引起重大注意,大部份用於煉鐵。煤炭被大量應用,是十八世紀後之事。

最後,我想提一段地方文史工作者比較有興趣的被遺忘的歷史。本號左邊有一突出的岬角,經上證明是「萬人堆鼻」。我們再回頭來讀戴‧弘特的報告,他們從萬里鄉的馬鎖越山之後,在Perack一帶:

- ……我們從那裡〔指越過山之後的地點〕走中間之路……共花費半小時之久而抵達西班牙豬仔兵(Specken)[43]所拆毀的Songo角面堡。11時……

報告中所說的「西班牙豬仔兵所拆毀的Songo角面堡」,即指西班牙人建造的「St. Millan」防禦工事,也就是民間傳說「荷蘭城砲臺」的「白米甕(Pë-bí-àng)砲臺」。只不過「白米甕砲台」原先並不是荷蘭人所建,而是西班牙人(見第六章五十九號考證)!

51,Klaij Hoeck

粘土岬角;鱟公島

本號位於「雞籠港灣」的入口處之內,「Klaij Hoeck」意為「粘土岬角」,給爾得辜的報告則作「小島(eylantjen)」,但今天的基隆港已經看不到圖上的「岬角」或「小島」。其實,基隆港在未經人工修築之前,港內原有兩個小島:「鱟公島」與「鱟母島」。一九○九(明治四十二)年,日本政府第二次修築基隆港口時,將此兩島鑿除[44]。由圖上方位來看,這座「粘土岬角」,無疑就是以前牛稠港東側的「鱟公島」。本號圖的左側至五十四號之間,繪有五個船錨,表示可供船隻停泊之處。

給爾得辜有關這一地帶的報告如下:

- 若未通過窄灣,或可進入橫隔陸地的美麗深澳,該處水深不淺,且有小島(eylantjen)矗立其中。再進一步航行,調船首通過北荷蘭城堡與金包里村社之間,往漢人市區前(Chinees quartier)日常停泊的碼頭,該地水質相當清澈,地面為乾淨的沙地,可看到有若干潯深的停靠處。

又,本號圖的右上方,有一條兩岸有美麗樹林的溪流,通往一號的獅球嶺、八暖暖(見第一號考證)。此條溪,無疑就是石硬港(溪)。

52,Clooster

修道院

本號圖共有兩處,標於五十三號金包里村社及漢人聚落的左右兩旁,圖上所繪的是修道院(見圖5-1)。給爾得辜的報告云:

- 由於緊鄰〔雞籠〕山,金包里村社一年到頭無法耕種農作,兩邊建有修道院,神父在那裡教育年輕人,不過洗禮與婚禮則在雞籠教堂內舉行。

據此,可知這兩間修道院,為西班牙時代教育年輕人之用的學校。這兩間修道院或學校的名稱,就我所蒐集到的西班牙資料,尚無法確定。目前僅知西班牙佔領和平島後,曾在對岸的漢人社區建立一間漢人教堂,名為「聖約瑟堂(St. Joseph)」。[45]一六三○年,該堂遭暴風所襲而全部破壞,建材被移到淡水沙巴里,另築臨時性的「施洗者聖堂」[46]。該堂原址之上,後來是否有可能再建修道院,暫難得其詳。另外,耶士基佛神父曾建議教會當局在金包里村社中的慈濟院(La Misericordia)旁邊,替漢人、原住民與日本人建立一間醫院[47]。據此,似乎可推測圖上的兩間修道院中,有一間應為「慈濟院」。

雖然修道院的名稱一時之間無法考訂出來,但我卻樂觀地相信修道院的遺址大致可以判斷在何處。我認為左右兩側的修道院,很可能就在今天基隆市仁愛區的媽祖宮與福得宮一帶。當然,我這樣的推定,必然很多人無法接受。其實,這牽涉到西班牙以及荷蘭文獻中常出現的「Quimourije村社」,究竟是否在「大沙灣」一帶的問題。史家如果肯花一點心血考訂史料,將可發現:向來成為定論的比定地點,不僅錯誤,還導致許多早期的基隆市史隱晦不彰。底下的考訂,亦可證明本號的比定有所根據。

53,quimourije

荷語拼音:Quimoury / Quimaurie / Quimaurij / Kimaurij / Kimourij / Kemora / Kimpaurij

漢譯名稱:金包里

一般考訂:均誤作臺北縣的金山鄉

本號所繪的聚落比起其他各號番社來,雖然房屋規模不算「豪華」[48],卻相當有趣。圖上由右至左,共有四處的房屋建築群,各建築群房屋的後方還繪有種果菜之類的園地。此外,四個建築群中間,繪有一座獨立的房子。更值得注意的是,第二個建築群的兩排房子中間,繪有一條筆直的「小街道」。這一帶的標誌文字為「quimourije」,其發音類似舊地名的「金包里」。

西、荷文獻中,屢屢提到和平島對面的臺灣本島海岸,有漢人市區(Parian)與原住民的「Kimauri」番社。自日治時代以來,研究者大抵根據一六六七年的「臺灣北海岸暨雞籠島圖」[49]等片段資料,推定西班牙時代以來的「漢人市區」在和平島對岸八尺門附近;「Kimauri」番社則在舊地名大沙灣、今基隆港區一帶。進一步,又將西荷文獻中的「Tappari」番社比定為金山鄉的「金包里」。這個比定幾乎被後來的研究者奉為圭臬,深信不疑。

姑且不質疑近代初期的大沙灣,其生態環境是否適合人們居住與發展成為「大」聚落,至少目前的研究結果已確證「Tappari:沙巴里」不是金山鄉的金包里番社,而是淡水的淡水社(參見第四章三十五號)。如此一來,目前成為定論的番社名比定便問題叢生了。諸如:「Kimauri」到底是「大雞籠社」,還是「金包里社」?「大雞籠社」到底原來在和平島,還是在對岸?「Kimauri」社是否原來在和平島對岸,後來遷徙到金山鄉,等等。

上述問題的滋生,根源於地名比定的錯誤。伊能嘉矩以來,諸多研究者對「Kimauri」的誤解,我已為文逐條辯正,不再列舉[50]。這裡,我把焦點放在日本學者所利用的「臺灣北海岸暨雞籠島圖」與本圖合併考訂。日本學者把前述圖所繪的「金包里社(dorp kemora)」看成在大沙灣一帶,可能是被該圖的誇張畫法所誤導,而忘了圖上仍繪有小溪流。然而,要確定「金包里社」的位置,卻不能不考慮到這些溪流。

其實,「臺灣北海岸暨雞籠島圖」上,今基隆港的東岸繪有三條明顯的小溪,本圖五十一號到五十四號之間的海岸,也繪有三條小溪。兩圖均與實際的基隆港東岸之三條溪「石硬港」、「田寮港」與「沙灣溪」不謀而合。而如五十一號所證,本號右邊的那條溪,是石硬港(溪)。「臺灣北海岸暨雞籠島圖」的情形也一樣,該圖左下方的暗色地帶有一條小溪,溪左寫有「Oester Banck:蚵蠣海岸」,並有一條小溪流出,此溪無疑就是與石硬港(溪)交會的蚵殼港(溪),那條暗色地帶的小溪即「石硬港」。「石硬港(溪)」確定後,順理成章可判定本圖的五十四號的溪流,就是田寮港(溪)。再右邊即是沙灣溪,從沙灣溪的左側開始,才是所謂的「大沙灣」「二沙灣」一帶。

確定古今地圖與地形中的三條港溪名稱後,介於五十一號石硬港與五十四號田寮港之間的「quimourije:金包里」村社原址,就再清楚不過了(見圖5-2),它絕對不在目前所比定的大沙灣一帶,而是在今天基隆市最老的行政區──仁愛區境內,此已無庸再辯!

「quimourije:金包里」的聚落原址得到重新澄清後,我們接著要問:本號的「金包里」是否純為番社聚落,若然,那著名的「漢人市區」又在哪裡?未進行討論之前,我先提出結論:我認為本號的金包里聚落,事實上包括番社與漢人市區。

從西班牙文獻來看,一五九七年的資料有云「東北方的島上」住有三百名原住民[51]。一六二六年西班牙佔領雞籠島,築城之際,他們發現島上的村社,有一千五百間香木築造的房子。[52]要言之,從這些資料,可判定金包里主社原來是住在雞籠島(=社寮島 =和平島)。西班牙開始築城後,他們(Quimaurris)被迫從島上遷離[53]。我們由一張西人佔領之初所繪的雞籠古地圖,亦可看到和平島對岸繪有村社,似乎島上的金包里人會遷徙到該地──亦即本號現址來。[54]

有些人看到本號的金包里位置,往往以為它就是清代方志上的「大雞籠社」,並且認為「因大雞籠社平埔族,在漢人建街於基隆時,遷居於島上,稱其社屋所在地為社寮」[55]。這種說法,恐怕問題更多。一方面是清代方志所說的大雞籠社,是在和平島(參見下一章的論證)。另一方面,我們似乎不能忽略:金包里、大雞籠社在當時並不一定單純指一個聚落,以及當西班牙與荷蘭人離開之後,部份的金包里人又重返社寮島的可能。

西荷文獻的「Kimauri:金包里」,非單指一社之事,可再由下舉文獻得到進一步的佐證。耶士基佛神父一六三二年的報告提到:金包里離和平島一西里(lequa),有四、五個部落,西班牙人並企圖使雞籠番社遷聚於一地。[56]又,一六三六年荷蘭人的情報圖,本地寫有兩行「番社(Inwoonderen dorp)」之字;一六六四年之圖,本地三處繪有房子。[57]一六六七年的「臺灣北海岸暨雞籠島圖」,在金包里村社之外仍繪有數間分散的屋舍。可見「金包里」與「雞籠」一樣,有時候是指大範圍的地名。

金包里社戶口表

| 年 度 | 一六四七年 | 一六四八年 | 一六五○年 | 一六五四年 | 一六五五年 |

| 戶 口 | 408 (117) | 500 (120) | 541 (130) | 506 (134) | 491 (130) |

荷蘭戶口表,亦可證明金包里是個大社。不僅這樣,金包里的原住民在近代初期歷史上,表現了精通語言與擅長交易的一面[58]。然而,物換星移,金包里在後來變成金山鄉的專稱。

既然如上所述,「quimourije:金包里」不一定單指一個番社,那麼,在本號的地點內有無可能有漢人市區呢?西班牙文獻提到,在西人佔領雞籠島後不久,神父便在對岸的漢人市區(Sangley parian)為馬尼拉來的漢人(Maieles Chinos)及漢族生意人(Sangley)建立一座教堂與宣教師的住屋。[59]可是,從目前可見的古圖中,我們卻找不到有特別標明漢人市區者。

如前所言,本圖有相當程度的寫實成分。因此,由圖中第二個建築群的兩排房子中間,繪有一條筆直的「小街道」來看,繪圖者所要表達的,應該不只是描述金包里的土番村社,他還想告訴我們,這裡還有漢人的聚落或市街。給爾得辜的報告亦有一段:「……通過北荷蘭城堡與金包里村社之間,往漢人市區前日常停泊的碼頭」的文字,而這條筆指小路的兩旁均繪有船錨,表示可供船隻停泊之地。換句話說,這條筆直的小路,應該是漢人市區的「街道」,我目前推測它可能是今天仁愛區的暗街仔街及崁仔頂街的前身!