臺北預備火力發電所

出自 淡水維基館

簡介

位於臺北市中正區水源里(日治時期稱為臺北廳大加蚋堡林口莊)公館圓環旁的臺北預備火力發電所,又稱臺北預備火力發電廠,現為台灣電力公司綜合研究所使用。原先是因為1911年和1912年的連續風災,導致臺北地區水力發電電力來源龜山發電廠以及小粗坑水力發電廠遭受嚴重破壞,因此決定興建臺北預備火力發電所,作為水力發電之備援設施,故稱之為「預備」。直到1930年代,日月潭水力發電廠完工,供電逐漸趨於穩定後被廢除。不過此發電廠在除役之後僅拆除了煙囪,建築本體仍然被繼續使用多時。

裝置發電量

- 950KW

- 昭和七年(1933年)常時發電量:560KW

歷史

- 1913年:(大正2年)台北預備火力發電所開始興建。

- 1915年:(大正4年)4月完工啟用。

- 1934年:(昭和9年)10月28日日月潭水力電氣(現日月潭水力發電廠)工事竣工後,台北預備火力發電所完成階段性任務而除役。

現況

臺北預備火力發電所的地點,大概位於今日的臺北市基隆路與羅斯福路交叉口。

廢止後,臺北預備火力發電所被臺灣電力公司綜合研究所取代,並無留下其他痕跡。

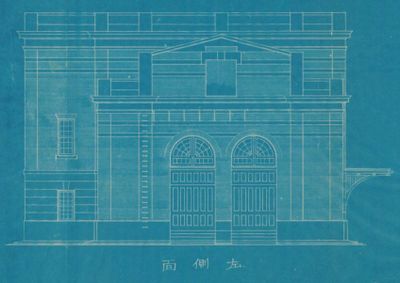

建築

臺北預備火力發電所本館共有三層樓,其設計風格為自由古典式樣,紅磚外觀相當高雅。

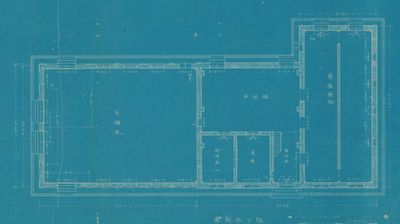

- 1樓左側為挑高的汽罐室;中間為機械室、修理室和倉庫;右側為變壓機室。

- 2樓中間為挑高的機械室;右側為配電盤室。

- 3樓右側則為避雷機室。

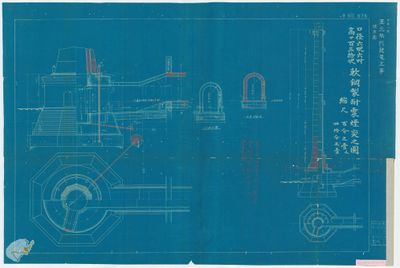

其另一特色,為建築上方有根巨大的煙囪,採用軟鋼製耐震材料,口徑達長6呎6吋,高度達130呎,與本館汽罐室間的磚造煙道相連通,用來排放鍋爐產生的熱氣。

建築平面圖集

參考資源

|

|

|||

| 文化資產 | 古蹟 | 自來水園區.觀音山蓄水池.瑠公圳.紀州庵文學森林.義芳居古厝.芳蘭大厝.紫藤廬.青田七六.臺北監獄圍牆遺跡 | |

| 歷史建築 | 鹿鳴堂.蟾蜍山農業試驗所宿舍群.蟾蜍山蠶業改良場宿舍 | ||

| 文化景觀 | 蟾蜍山.煥民新村 | ||

| 自然地景 | 臺大龜山.觀音山(公館) | ||

| 歷史地標 | 汀州路(萬新鐵路).霧裡薛圳.前三軍總醫院.臺北預備火力發電所.公館林氏古厝 | ||

| 機關團體 | 政府機關 | 中華民國中央銀行 | |

| 學校 | 大專院校 | 國立臺灣大學.國立臺灣科技大學.中華福音神學院.國立臺北教育大學.國立臺灣師範大學公館校區 | |

| 高中職校 | 和平高中.南華高中 | ||

| 國中 | 臺北市立芳和實驗國中.民族國中.螢橋國中 | ||

| 小學 | 臺北市立和平實驗國小.古亭國小 | ||

| 書局 | 唐山書店.南天書局 | ||

| 宗教場所 | 聖靈寺.台北信友堂.懷恩堂.台北清真寺.公館福德宮 | ||

| 商業中心 | 公館商圈.水源市場.羅斯福路.溫州街 | ||