剝皮寮歷史街區

目錄

[隱藏]簡介[編輯]

艋舺剝皮寮老街及現在康定路173巷,老松國小南邊。廣州街以北,東到昆明街,西接康定路,據推測剝皮寮市街早在清朝中期就已建立,從現在龍山寺旁的青草巷一直延伸至龍山國中附近的營盤口,是清末艋舺通往古亭的主要渠道,後來日本時代進行市區改正計劃,新闢了廣州街、康定路和昆明街,廣州街變成為主要幹道,商舖店家的門面只好全部轉向廣州街,173巷則變成小巷子,橫跨清代、日治、民國三個時代,混合多種不同時期的建築風格。

地名與土地利用沿革[編輯]

清代的地契上曾以「福皮寮」、「福地寮」為這裡的地名,後來到了日治時代被改叫做「北皮寮街」,遂有一種說法是因為諧音而變成了今天的「剝皮寮」,這條彎彎曲曲的街道是艋舺市街的特色,當時出於防禦和風水,接到多呈彎曲的樣子,街道兩旁店屋林立。

建築特色[編輯]

站在消防池廣場,面向康定路,以173巷為界,北面為清代時期的傳統店屋,清代傳統店屋為狹長型商店住宅,左右鄰居共用一牆壁,因商業活動興盛形成「前鋪後居」、「下鋪上居」的空間格局,而南側為日治時期的西式牌樓,台灣在日本時代進行市區改正計畫,陸續建了許多新式的街屋,外觀雖然是英式古典風的磚造建築,但一樓保留傳統的騎樓設計,屋頂也延用閩南式木構造,這種房子被叫作「牌樓厝」,街屋的立面裝飾有不同的花樣,剝皮寮老街的街屋立面相較大稻埕老街來說較為樸素。 南側廣州街的店面,當時店家為出入方便,增加面向,多成前後兩個店面,而原本彎曲的老街,也因日治時期市區改正,拆除超過指定線建築的部分,形成廣州街店面多是斜向空間的格局。

依附於腰牆上的花臺,多在開窗下方,臨康定路上的花臺多為三段式造型

曾面臨的地權爭議[編輯]

剝皮寮位於台北市,從日治時期開始就被劃定為老松國小的教育用地,因此一直未受到大規模的私人成本開發。即使台灣進入工商社會,地價上漲,建商紛紛進駐進行開發,剝皮寮的保留可說是異數。

- 1988年,台北市教育局計劃將剝皮寮一帶徵收,擴建為老松國小的校區。由於當時徵收程序與居民溝通不良,雙方未能達成共識,導致徵收進度停滯。根據徵收法規,若徵收程序啟動後未能在十年內完成,則計劃將作廢。

- 1998年,徵收期限即將屆滿,剝皮寮居民發起請願,組成「剝皮寮歷史風貌特定區促進會」,強烈要求政府保留原貌並避免拆遷。隔年,老松國小亦發起「搶救校地」連署活動,要求市府儘速拆除包括剝皮寮在內的建物。市府面對拆遷與保存之間的壓力,進行了一段時間的協商。當時的市長馬英九在競選時承諾會妥善安置拆遷戶,並維護居民利益。

- 經過激烈的協商與抗爭,三方(市府、居民、學校)最終達成妥協。大約64戶居民搬遷,並根據居住面積獲得總計4億6,100萬元的徵收補償。徵收範圍中,除了部分用於擴建老松國小的建物外,大約9成的建築得以保留,並規劃為「老街活化再利用」專區。

- 1999年6月,剝皮寮的拆遷工作開始前,居民進行了燈光儀式等活動,表達對家園的永遠懷念。儘管有些商家選擇搬遷後重啟生意,但許多老店因搬遷而無法繼續經營,或選擇歇業,留下許多美好記憶停留在原地。

參考文章:剝皮重生?──剝皮寮

特色店屋[編輯]

太陽製本所[編輯]

太陽製本所的歷史背景展現了台灣傳統裝訂行業的發展軌跡及變遷。從日本時代開始,這家裝訂廠經過三代的傳承,近百年的經營經歷不僅見證了手工裝訂技術的演變,還反映出台灣在印刷與製本技術上從手工到機械化轉型的過程。

早期,由於裝訂工作主要依賴人工操作,因此每一項工作都需要高度的熟練技巧和細心,而手工裝訂的特點之一是對細節的高度關注。為了提高效率,太陽製本所當時還曾與當地社區合作,讓附近的居民參與摺頁工作,這樣既能提供社區的工作機會,又能讓繁重的手工操作分擔給更多人,這種合作模式當時在製本行業中較為常見。

隨著時代的進步,尤其是機械化設備的引進,太陽製本所逐漸轉型,摺頁的人工操作逐步被機器取代。儘管如此,太陽製本所仍然秉持著製作精美書籍的信念,持續在中和這個印刷與裝訂業的聚集地區努力經營,並在傳統與現代的裝訂技術之間找到平衡。這樣的經營模式使太陽製本所在台灣的裝訂業中獨樹一幟,無論是對製本技術的傳承還是對當地社區的貢獻,都在歷史中留下了深刻的印記。

日祥旅社[編輯]

日祥旅社,位於台北市萬華區173巷17號,曾經是當地著名的「[販仔間]」,成為來自台灣各地的小販和經商人士的住宿場所。這些地方通常因為住宿費用便宜,成為了來自四面八方的人們的中途歇腳站。日祥旅社的設計簡單實用,從大門走進,右側是一條窄窄的樓梯通往二樓。走道兩旁的房間較為昏暗,右邊的單人房稍大一些,附有廁所,而左邊的雙人房則較為簡陋,僅提供約一塊塌塌米大小的空間,廁所和浴室在旅社的最底端,供住客共同使用。

這家旅社原本叫做「明和旅社分部」,是廣州街上明和大旅社的分店。後來,經營權轉讓給一位姓賴的外地人,並更名為日祥旅社。這個名字一直沿用直到1999年剝皮寮拆遷前,日祥旅社才停止營業。

日祥旅社的內裝具有一些台灣1960年代的特色,例如廁所內的磁磚裝飾(台語稱作「泰魯」),這種裝潢風格在當時的台灣相當流行。旅社的地理位置非常方便,鄰近萬華車站,因此吸引了來自全台的中下階層居民,無論是商販還是旅客,大家都會在此停留休息。

日祥旅社的歷史見證了當時萬華地區特有的庶民生活,成為當地的社會文化景觀之一,並且反映了台灣過去對於低成本住宿需求的社會現象。

威靈壇[編輯]

威靈壇是台灣一座具有深厚歷史背景的道壇,從日治時代起至今,已經歷了五代的傳承,並且在台灣的民間信仰和廟會活動中扮演著重要角色。這座道壇以「師公貴」為人熟知,並且在道教的儀式中具有極高的聲望。

「師公」是道教儀式中重要的道士,負責主持各種宗教儀式,無論是民間的喜事、喪事,還是廟會、建醮、神明生日時的儀式,都少不了他們的身影。根據不同的特點,道士可分為紅頭師公和黑頭師公,其中紅頭師公在威靈壇的傳承中特別重要,尤其在幫助小孩「收驚」方面,威靈壇名聲遠播。這種「收驚」儀式能幫助小孩從一些不明原因的驚嚇或不安中恢復,這也是威靈壇最為信眾熟知的一項服務。

此外,威靈壇也擅長進行其他各種道教儀式,如驅邪避凶、補運改運、招財等,這些儀式通常會吸引許多信徒前來尋求協助。自1999年後,威靈壇搬遷到廣州街,繼續為信眾提供服務,並且在傳統與現代的交匯點上,繼承並發展道教文化。

秀英茶室[編輯]

秀英茶室是台灣傳統的「茶桌仔」,也就是一個供街坊鄰里聚會、聊天的茶藝館。在這裡,最重要的並不是茶葉的等級,而是提供一個場所,讓人們可以泡茶、談天,度過一段輕鬆的時光。秀英茶室的歷史源於當初老闆賣麵茶和花生湯,生意不佳後改為經營茶室。最初的店名為「美香茶室」,後來改為「秀英茶室」,以老闆的女兒林秀英的名字命名。

秀英茶室自日本時代起便開始經營,至1999年剝皮寮拆遷為止,歷經了八十多年的時間,並且經過了三次搬遷,從康定路的179號到廣洲街151號,再到最後位於173巷5號的地點,經過了三代的傳承—由林陳被抱到林秀英,再到郭林梅吉祖孫。

這家茶室提供的茶葉包括包種茶、香片、鐵觀音等,還有多種傳統台灣茶點,如豆沙餅、桃酥、花生酥、花生、綠豆糕、瓜子蜜餞等,這些茶點都是當時台北老居民喜愛的傳統美食。店面非常簡陋,對外的空間設有桌椅與煮水用的洗手台,而後面的區域則是住家空間。

秀英茶室成為了萬華地區中下階層居民的聚會場所,除了附近市場的小販,還有台北車站和龍山寺附近的三輪車伕,都常來這裡喝茶。這裡不僅是茶室,也是社區中重要的社交場所,讓人們能夠在這裡交流、放鬆。即使隨著拆遷的來臨,秀英茶室仍然代表著當時台北市區特有的庶民生活與茶文化,它見證了萬華地區歷史的變遷與人情的延續。

長壽號茶桌仔店[編輯]

長壽號是一家位於台北市廣州街(現遷至台北市萬華區南寧路56號)的茶店,經營者是陳長壽。自1962年開始,他便在自家樓下販賣茶水,並以自己的名字「長壽」為店名,希望茶店生意能如名字所示長久經營。長壽號的茶文化歷史悠久,過去的營業時間從早到晚,直到客人離開才關門,店內的常客多是中老年人,他們來到這裡聚會聊天,這也讓長壽號成為了當地社區的訊息傳播中心。

隨著「茶桌仔」文化逐漸衰退,長壽號在民國88年遷移到南寧路繼續營運,但來客人數已大不如前。然而,店主並不以賺錢為主要目的,而是以社會服務的角色繼續經營。店裡的消費價格便宜,一壺茶大約150元,主要提供熟茶,以及傳統的綠豆糕、鹽梅糕等茶點。這些茶點和茶水是當地中老年人喜愛的食物,他們來到這裡,常常會待上一整天。

長壽號的經營更像是一種情感上的堅持,它的存在讓老顧客有了一個固定的場所來聚會聊天,維繫著社區的老舊記憶。儘管年齡最大的老顧客已接近百歲,仍有顧客特地從遠處搭乘捷運來到這裡,維持他們的社交習慣。店內的老照片和報導剪報也記錄了這段「茶桌仔」文化的歷史,讓來訪的遊客可以感受到當地庶民生活的風貌,並且與當地的長輩們互動、交流人生故事。

長壽號不僅是一家茶店,它是當地社區文化的縮影,是許多老萬華人回憶和生活的延續。

永興亭[編輯]

在台灣的日本時代,進行了市區改正計畫,許多新式的街屋開始出現。這些建築外觀雖然帶有英式古典風格的磚造元素,但卻保留了傳統的騎樓設計,一樓部分開放的結構可以遮蔽行人。屋頂方面,則延用了閩南式木構造,這樣的建築被稱為「牌樓厝」,這是一種具有獨特混合風格的建築形式,既體現了當時現代化的元素,也保留了地方傳統的建築特色。

在康定路上,連結的三間紅磚建築正是典型的「牌樓厝」,這些建築氣勢十足,也是曾經永興亭船頭行的所在地。船頭行類似於今天的船運商或貿易行,是早期的商業組織之一。這些行業組織可以依照業務或地域來劃分,例如有糖郊、布郊、茶郊等,也有依地域分別的「泉郊」和「廈郊」,分別指的是泉州和廈門。

永興亭船頭行成立於1910年,由林禮創辦,最初主要從事建築材料的貿易生意。最繁盛的時期,永興亭有30多艘船在台灣和福建之間運送木材,這使得永興亭成為當時街區中最為富有的商家之一。這樣的財力和影響力,也反映在其建築的華麗裝飾上,尤其是外觀的錻刻裝飾,展現出當時的商業成就。

然而,隨著時代的變遷和後繼無人,永興亭最終結束了這項生意。值得一提的是,林禮的兒子林佛樹於1946年在永興亭創辦了《臺灣經濟日報》,專門報導台北地區的糧食行情,這使得永興亭成為台灣經濟史上的一個重要起點。

今天,這些紅磚建築和永興亭的歷史成為了台北市萬華區豐富的文化資產,讓人們可以從這些建築中,了解過去台灣商業和社會的發展軌跡。

鳳祥浴室[編輯]

鳳翔浴室是台灣舊時代公共浴室的代表之一,位於台北市廣州街143號,成立於1963年,由黃德所和陳姮月夫婦共同經營。這間浴室的規模不大,設備簡單,卻成為當時台北市中下階層居民的重要生活設施之一。在當時,公共浴室不僅是清潔的場所,也是社交的空間,對於居住條件較差的家庭來說,這樣的設施至關重要。

「鳳翔」這個名字源自於「鳳鳥逆風飛翔」的寓意,代表著即使在艱難的環境中,生意也能夠像鳳凰一般勇敢地逆風飛翔。這種精神也體現了浴室經營者對於逆境的堅持和希望。

最初,鳳翔浴室使用煤炭來加熱水源,隨著時間的推移,改為使用更為現代的天然瓦斯。浴室採取自助式管理,顧客根據不同需求選擇不同的洗澡方式。男性顧客主要使用大眾池,價格是每人新臺幣20元,而女性則多選擇相對私密的個人池,收費是每人60元。這樣的價格在當時來說十分實惠,尤其對於經濟條件較差的群體來說,這是一個相對低廉的洗浴選擇。

隨著台灣經濟發展和居住條件改善,浴室逐漸成為每個家庭必備的基本設施,公共浴室的需求大幅減少。這樣的變化導致鳳翔浴室在1987年結束了營業,成為了過去時代的記憶。

鳳翔浴室不僅是台灣經濟和社會發展的縮影,也是許多台北市民生活的一部分,見證了城市變遷和生活方式的轉變。在那個時代,公共浴室是許多居民日常生活的重要組成部分,許多曾經使用過這些公共設施的人,對於當年的記憶仍歷歷在目。

呂阿昌醫師宅[編輯]

呂阿昌醫師宅位於廣州街97號及昆明街298、300、302號,為一整棟的轉角建築,現為台北市鄉土教育中心。

呂阿昌醫師出生於艋舺頂新街(今西昌街),來自泉州晉江的家庭,父親呂春營曾在鹿港「錦玉香舖」擔任掌櫃,後來自立開設「振玉香舖」,在當時的艋舺一帶頗具名氣,而呂阿昌曾在艋舺公學校及臺灣總督府醫學校求學。大正四年(1915)年呂阿昌從臺灣總督府學校畢業後,在新莊開業,並進入杜聰明的藥理學研究室進行鴉片研究。之後,將醫院遷回艋舺,於今康定路與廣州街轉角處(今臺北國際商業銀行)開設「懷安醫院」,懸壺濟世,專長為內科及小兒科。

他於1935年以《阿片アルカロイドノ家兎血糖ニ及ボス影響》一文獲得日本京都帝國大學醫學博士學位。呂阿昌不僅是一位醫師,還活躍於公共事務中,曾任臺北市會議員、國大代表、臺北市醫師公會理事長、臺灣省醫師公會理事長等職,並曾擔任老松、龍山公學校的校醫,以及龍山國校家長會會長。

然而,呂阿昌醫師在民國44年3月28日,與蔡培火一同至屏東縣大武山的藥草農場進行勘查時,突發心臟病去世,與世長辭,「懷安醫院」隨之結束營業。

斜面屋[編輯]

廣州街129號的房屋內部格局呈現斜面屋的特殊設計,是因為日本時代進行市區改正計畫時,建築超出道路指定線的部分被強制拆除後所形成的特殊空間,廣州街上的店面很多都是斜向的空間格局,從 129號的房屋內部能清楚的看到被切割後的空間特色。

最高的房子[編輯]

廣州街151號的街屋是一間三層樓高的水泥建築,是這個街區裡最高的房子。這是民國初期改建的街屋,當時正開始使用鋼筋混凝土做為建材,是一棟RC(鋼筋混凝土技術)時代的洋樓。 這座三棟樓建築不僅是一個地方的地標,也是見證台灣建築技術發展的歷史遺跡。

土炭市[編輯]

在剝皮寮西側,現在的康定路與廣州街的交會處一帶,以前曾經是買賣煤炭和木炭等燃料的店家聚集地,所以當地人就把這裡叫做「土炭市」,後來,因為日本時代進行市區改正,店家紛紛搬走,土炭市逐漸沒落,再加上便利的瓦斯爐取代燒炭的功能,土炭市也就消失了。 曾經人潮聚集的土炭市,外觀以紅磚為牆面,站在騎樓下抬頭往上看,可以發現以渦捲形的托架作析染造形的精巧設計,搭配著二樓幾何圖形的小花臺,簡單但卻具有趣味性的外觀,讓人在腦海中浮現出過去土炭市的繁榮光景。

參觀資訊[編輯]

開放時間[編輯]

街區:週二~週日 09:00~18:00

室內:週二~週日 09:00~18:00

休館:週一固定休館

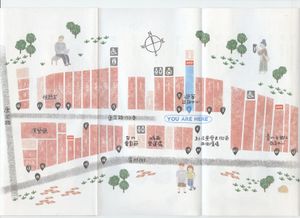

交通資訊[編輯]

- 捷運板南線龍山寺站

3號出口右轉沿著康定路步行3分鐘

1號出口右轉沿著廣州街步行5分鐘

- 108台北市萬華區康定路173巷

- 讀取地圖中...

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Leaflet | © OpenStreetMap contributors