使用者:薛語珍/大專生研究計畫

出自 淡水維基館

< 使用者:薛語珍

相關網頁、資料[編輯]

人物[編輯]

事件與時間[編輯]

- 簽訂天津條約-1858

- 約翰‧陶德首次來台調查-1860

- 淡水因天津條約開港-1862

- 約翰‧陶德再度來台考察臺灣茶葉與樟腦的市場-1864

- 李春生來台擔任寶順洋行買辦,協助約翰‧陶德茶葉生意-1866

- 李仙得任美國駐廈門領事-1866

- 羅妹號事件-1867

- 李仙得來台處理羅妹號事件,並找畢麒麟協助-1867

- 寶順洋行艋舺租屋事件,約翰‧陶德將寶順洋行遷往大稻埕發展-1867-1868

- 樟腦戰爭(維基百科)-1868

- 李仙得委任約翰‧陶德任代理領事-1868

- 南岬之盟

- 李仙得赴日-1872

- 馬偕抵達淡水-1872

- 清法戰爭西仔反戰役-滬尾戰役-1885

地點[編輯]

物[編輯]

阿成老師提供[編輯]

- 影片描述: 《淡水開港一百六十年》特展影片(10分鐘) |林信成

- 影片來源:YouTube

避免搞混[編輯]

內文?[編輯]

2025/1/12[編輯]

- 今日讀完使用者:台灣阿成/大馬走讀報告,天啊內容超多。

- 我預計先釐清這些人物的關係還有初步了解相關事件,以 約翰‧陶德與李仙得、畢麒麟的關係為切入點,探討他們在羅妹號事件或拿律戰爭中所做出的貢獻對台灣或馬來西亞華人的影響,進而與未來阿成老師預計帶領學生前往馬來西亞實習的計畫做連結,最後彙整為一篇完整的文章發表於大馬華人維基館。

- 感覺超難的,不知道可不可行😅我覺得我快卡住了

- 如果阿成老師有看到的話希望可以給我一些建議

- 昨天看了斯卡羅第一集,發現有好多地方沒看懂

2025/1/15[編輯]

研究計畫內容:以約翰‧陶德人際網路資料為基礎之數位庋用與策展(暫定)

(一) 摘要

- 科技的日新月異使知識的擴散與交流更加迅速,人們獲得知識的來源不再限制於紙本,不需親自至圖書館花大把時間查閱成千上萬的書籍。縱使現在有這個便利的途徑,但檢索結果的內內容涵蓋範圍與深度常不足以我們理解知識的全貌,本該互相關聯的人物或事件分散在網路的汪洋中。地方知識學(studies of local knowledge)發展至今雖已有許多成功案例,然而文獻紀載較少的地方知識卻相對分散,因此必須將資料有效整合,並加以轉譯透過數位化呈現一般大眾易於理解、搜索的內容。本研究以1862年因清廷簽訂天津條約而開港的淡水為背景,來自英國蘇格蘭的商人-約翰‧陶德引進烏龍茶並銷往美國,改善台灣烏龍茶市場為主軸,與約翰‧陶德關係密切的人事物為分支,藉圖書館界近年興盛的資料庋用(Data Curation)與數位策展(Digital Curation)的過程,透過數位共筆平台-「淡水維基館」與「大馬華人維基館」,於平台內另建立約翰‧陶德專區,提供方便大眾了解約翰‧陶德呈現更完善的相關資料。希望透過此研究成果,使民眾對在地知識有更深入且完善的了解,進而提升文化傳承與保存的重要性,促進地方凝聚力。

(二) 研究動機與研究問題

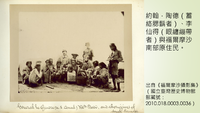

- 四面環海的台灣因地理位置特殊,自15世紀以來除了作為戰略要地,更是經商貿易的轉運站。淡水河有著河面寬廣、流量及流速穩定等特性,為台灣少數具有航運功能的運河,其沿岸城市的發展與淡水河息息相關。清廷於第二次鴉片戰爭戰敗後,應各國要求開放四大港口,其中便有淡水港,可見淡水港於列強眼中的利益之重。約翰‧陶德在1860就曾抵達台灣進行調查,開港後2年又再度來台。因淡水河航運功能發達,台灣北部的氣候適合種植茶葉,因此聘請李春生擔任寶順洋行的買辦,引進烏龍茶苗,順利將台灣烏龍茶行銷至美國紐約。約翰‧陶德為人好客大方、熟悉台灣環境,因而結識許多知名的歷史人物,如:馬偕、李仙得、畢麒麟等,約翰‧陶德與馬偕活躍於台灣北部,而李仙得、畢麒麟則活躍於台灣南部,又因約翰‧陶德留存至今的資料相對較少,古蹟大多也未留保存下來,因此常忽略他們之間的關係。以下幾項為與約翰‧陶德相關人事物之簡述:

- 李仙得多次與約翰‧陶德結伴旅行。由於約翰‧陶德需常至茶園附近山區探勘,因此學會泰雅族語,使李仙得能透過約翰‧陶德與部落的交情順利進入界外進行探勘。

- 李仙得於1867年赴台處理羅妹號事件,邀請洋行雇員必麒麟協助擔任嚮導,與琅𤩝十八社總頭目卓杞篤達成保護船難者的「南岬之盟」,及多次經過實地踏查後提出的「番地無主論」,這些於台灣獲得的經驗受到日本帝國主義的重視。李仙得於1872年赴日,為促成1974年「牡丹社事件」的幕後推手。

- 必麒麟於1867年擔任怡記洋行(Messrs Elles & Co.)臺灣府分公司的主管,主要從事樟腦貿易,並經常深入漢人和原住民部落探查。開港通商前,樟腦貿易多由英國商人壟斷,清廷在開港前將樟腦收歸國有,而此時的必麒麟為公司拓展業務,曾與約翰‧陶德、李仙得一同探險尋找資源。「南岬之盟」後清廷與地方勢力不願放棄樟腦利益,降罪於必麒麟,引發1868年的「樟腦戰爭」與《樟腦條約》之簽訂,必麒麟遭清廷追捕,流浪至淡水,受到陶德的接濟。

- 必麒麟於1870年離台赴馬來西亞(英國海峽殖民地),因熟悉華人事務,曾受海峽殖民地的總督委託協調華人派系之間的「拿律戰爭」(又稱拉律暴動、拉律戰爭),於1877年擔任第一任華民護衛司(Chinese Protectorate)司長,於維護社會治安、華人、婦女權益有著深遠的影響力。

- 馬偕於1872年抵達淡水,受到約翰‧陶德接濟,借居於陶德在淡水的宅邸。馬偕在台傳教期間也曾多次受到約翰‧陶德照顧,甚至參加馬偕的婚禮。

- 清法戰爭滬尾之役期間,1884年法國艦隊入侵淡水,約翰‧陶德成為香港《孖剌西報》的通訊員,以日記的形式紀錄法軍圍堵台灣6個月的親身經歷,是為約翰‧陶德之著作《北台封鎖記》(Journal of a blockaded resident in North Formosa during the Franco-Chinese War, 1884-1885),為當時的洋商、台灣人提供戰爭期間對外貿易之多元觀點。

- 網路上的資料不完整,涵蓋範圍不夠廣泛,深度也不足,本該互相關聯的人事物分散於不同網頁,因此希望善用數位科技,以數位共筆平台 -「淡水維基館」與「大馬華人維基館」為資料保存、展示的載體,讓約翰‧陶德除了對台灣茶業的貢獻外,其與之相關人事物對台灣的影響的故事,被更多人所熟知,建立約「約翰‧陶德數位史蹟館」與一部介紹約翰‧陶德故事約10分鐘之影片,運用科技之便利推廣在地文化,使民眾有完整、集中、正確的管道了解地方文史,提升文化傳承與保存的重要性,促進地方凝聚力。相關研究問題如下:

- 約翰‧陶德在台時間為1864年至1890年,而首次來台調查時間為1860年,1860年至1890年間除了推動茶業的發展外,也經歷許多歷史事件,該徵集、篩選哪些重要資料加以轉譯並產出,使大眾易於理解、利用?

- 是否能透過田野調查了解文獻史料中無法揭示的場域現況,並進一步獲得更多額外資訊?

- 約翰‧陶德相關的研究資料分散於各處,如何結合數位科技的力量歸納研究資料,整理為「約翰‧陶德數位史蹟館」?該如何組織、保存?

- 該如何呈現約翰‧陶德與其人際關係相關在地知識之數位內容?又該如何推廣、傳播使社會大眾更加認識這些歷史故事?

(三) 文獻回顧與探討

- 一、地方學

- 地方學又可稱為地方知識學(Studies of Local Knowledge),台灣地方學興起最相關的事件為解嚴後1990年代,由於文化、政治、經濟等方面逐漸開放,民主使台灣注意到本土意識的重要性,而政府推動的社區總體營造運動與縣市史書的撰寫,更是帶動各地縣、市、鄉、鎮、區等規模不一的研究風潮。如1992年成立的宜蘭縣史館籌備處,除編纂「宜蘭縣史」外,也定期發行刊物與舉辦研討會,首開全台地方學風氣。而淡水因其特殊的地理位置與悠久的歷史,至今發展出地方性的「淡水學」研究(林立雅,2019)。而地方學的推動經由政府、學者、民眾互相配合下,至今大致能分成四種不同團體(王御風,2011):

- 地方政府與地方學:地方政府早已建立修編地方誌與文獻專刊的傳統,經費較充足,使其成為地方學四大群體中最有力的支柱。許多縣市透過籌辦相對省力的研討會或者發行出版品作為地方學之推力,這些措施對地方文史資源的蒐集效用卻不大,而除了少數縣市,內容大致相同,時常偏離地方學之宗旨,或是因執政者更迭、縣市版圖重劃等原因而計畫中斷,都是地方政府推動地方學之阻礙。

- 大學與地方學:由大專院校內部發起的地方學研究,可運用不同科系之專業跨領域研究,與地方政府、社區合作,籌措經費獲得支援,為地方學推動的一大主力,有更多大學往此方向發展的趨勢。

- 社區大學與地方學:社區大學於1994年社區總體營造政策下產生,旨在凝聚社區及地方意識為,推動地區發展。然其發展因缺乏專業師資與必修課程,課程內容走向生活藝能化,加上經費取得不易,使地方學推展受限,幾乎僅能依賴舉辦研討會推動,除非與地方政府合作,否則難以達到地方政府與大學之水準。

- 民間團體與地方學:其發展分成兩階段:第一階段為以學者為主,以花、東兩縣為研究場域的「東臺灣研究會」。第二階段為其社區營造理念與地方學相同的民間團體。其他團體有「中華民國社區營造學會」及以地方學的各種論述與可能為主軸的「臺灣地方學研究發展協會」等。

- 地方學於近幾年越發受到重視,其中的隱患卻阻礙著地方學的擴散。地方政府擁有較為寬裕的資源,卻傾向辦理研討會,此作法雖有其必要性,卻容易淪為短期風潮而無法長久,這也是大學、社區大學、民間團體最大的困境。地方學之研究資料來源多元,過去傳統編輯地方治的方法需消耗大量人物力成本,定期舉辦的研討會已無法負荷大量研究資料,急需系統性的整合,更應順應科技的潮流,將紙本資料、圖像透過數位化之方式加以典藏取用,以利地方學之理念傳播、推廣,使地方知識更加普及,加深民眾在地認同感。

- 二、數位策展、資料庋用、數位共筆

- 資料庋用(Data Curation)與數位策展(Digital Curation)兩詞表面上看來不同,英文原文的「 Curation 」卻同樣代表對資料照料、管理的意義。資料庋用就圖書館界而言,由於研究資料保存與生產的技術隨科技的發展而進步,為避免大量研究資料於各處散亂,資料庋用的動態管理歷程受到重視,包含資料的組織、整理、利用等。據伊利諾大學圖書館與資訊科學研究院的解釋,資料庋用為對使用者有興趣的資料,按生命週期(life cycle)進行動態管理的過程。英國數位策展中心(DCC)對數位策展的描述,著重於在生命週期中,使數位資料能透過維護、管理長期存在,並藉由數位工具提升其價值,加以傳播。

- 「淡水維基館」評估各Wiki系統之功能,並分析、比較其中八項Wiki之父Ward Cunningham提出的「Top Ten Wiki Engine」,最終選擇參考資源較豐富的「Media Wiki」做為參考。「淡水維基館」不須註冊帳號就能修改內容,其介面的排版與內容可按照個人喜好利用不同語法進行編輯,除文字內容外,也能內嵌影片及照片,使其自由度最大限度發揮,不再以古時的權威視角提出單一論點,任何人都能供其所知,展現大眾史學「參與式建構」之精神,「大馬華人維基館」也具有上述之功能。

- 本研究將以學者林信成於〈地方學資料之庋用與策展—以基淡雙城為例〉提出的「地方學資料生命週期」為基礎,結合「淡水維基館」與「大馬華人維基館」,聚焦於生命週期上、中游進行「約翰‧陶德數位史蹟館」之系統實作。

(四) 研究方法及步驟

- 一、研究方法

- 為解決前文所述之研究問題,本研究所採用的研究方法如下:

- 研究資料蒐集與整合: 深入了解約翰‧陶德在台灣活躍的30年間所發生的各項相關歷史事件,包括但不限於茶業發展,以及人際關係如何影響台灣的社會、人文和政治變遷。

- 田野調查:實際走訪上述相關人事物所在之場域,以徒步、攝影之方式為主,訪談、問卷調查為輔,瞭解場域與茶業發展之現況,蒐集資料作為後續數位內容之呈現、加值運用,與補齊文獻資料之不足。

- 系統實作與創作:其一,操作數位共筆平台,將經過篩選之資料與影像彙整於新增的頁面中,並且補足「淡水維基館」與「大馬華人維基館」內現有頁面的相關資料,使其更完善。其二,製作一部時長約10分鐘之影片,將研究資料轉譯,以白話文科普介紹約翰‧陶德在台30年之相關歷史事件。

- 數據分析:分析問卷調查及訪談資料,以觀察本研究資料庋用與數位策展之成果。

- 二、研究步驟

- 學者林信成於〈地方學資料之庋用與策展—以基淡雙城為例〉指出無論是數位策展與資料庋用領域,「資料生命週期」(data lifecycle)皆屢次被提及,整合地方學資料之特性、生命週期及供應鏈(supply chain)之概念繪製成如圖一所示分成上、中、下游,其中更細部之作業內容可進一步繪製成「地方學資料之數位庋用與策展模型」。如下圖二所示,上游的資料徵集、產出、建立,由於約翰‧陶德相關研究資料相對較少、形式多元,而人際關係之相關記載分散且細瑣,因此需透過資料收集、史料考證、田野調查、口述訪談⋯⋯等方式才能完整呈現;中游之資料處理、分析、保存工作可細分為資料整理、分類歸納、詮釋著錄資料、典藏儲存於系統中⋯⋯等,為本研究預期使「約翰‧陶德數位史蹟館」展現類似圖書館本質之功能;下游之資料取用、展示、再用則是將研究資料轉化再用,運用創意加值,使艱澀的資料得以多元展現的方式策展傳播,促進地方學知識的推廣 (林信成、范凱婷,2021)。本研究將重點聚焦於以約翰‧陶德為主題的地方學資料,全面從其生命週期的上、中游,探索如何有效提升資料的易用性與知識的共享、應用。

- 本計畫將於「淡水維基館」與「大馬華人維基館」內建立「約翰‧陶德數位史蹟館」及設計一部約10分鐘的影片。進行步驟如下:

- 步驟1:蒐集相關文獻及資料,藉由整理的過程釐清人事物之間的關聯及脈絡。

- 步驟2:至相關場域田野調查,探索文獻未提及之部分,並拍攝影像作為後續之創意加值、應用。

- 步驟3:統整文獻與影像資料,進行數位化建立、保存。

- 步驟4:系統實作「約翰‧陶德數位史蹟館」。

- 步驟5:設計問卷及訪談問題。

- 步驟6:影片製作。

- 步驟7:進行口述訪談。

(五) 預期結果

- 完成「約翰‧陶德數位史蹟館」之建立。

- 完成一部時長約10分鐘的約翰‧陶德故事影片。

(六) 需要指導教授指導內容

- 數位共筆語法指導

- 問卷設計指導

- 影片腳本設計與拍攝指導

- 口述訪談策略指導

- 研究結果分析

(七) 參考文獻

之後補上

我努力了🫠

此為暫定結構,未完待續